「外壁や屋根まわりの“水切り”が設置不良だったことで、たった数年で雨漏りや基礎の腐朽が発生……そんな建築トラブルが全国で報告されています。国交省の戸建て住宅調査によれば、雨仕舞い不良に起因する修繕依頼は【年間6万件超】にも及び、その多くが“水切り”の見落としや理解不足に端を発しています。

「専門用語が多くて難しそう」「どの部位にどんな素材を選べばいいの?」と、不安や疑問を感じていませんか?現場経験者の中にも、“知らずに間違った部品を使い、想定外の費用負担を招いた”という声が珍しくありません。

実は、正しい水切りの知識と具体的な選び方・施工法を押さえておくだけで、雨漏りリスクや余計な補修コストを大きく減らすことができるのです。最新の住宅では30mm厚の断熱材や高耐食SUS鋼板対応の水切りなど、新たな製品も続々登場し、素材・寸法・設置場所ごとに重要なポイントが変わります。

この記事では、初心者から現場技術者まで役立つ水切り建築のすべてを、基礎知識から素材比較・施工事例まで豊富な実データとともに徹底解説。読み終える頃には、自分の悩みにピッタリの水切り対策がきっと見つかります。」

- 水切りは建築において何か?定義・建築用語・納まりと設置場所の基礎知識

- 水切りは建築の種類・素材・寸法・規格比較と選び方の最適解

- 水切りは建築種別と特徴(屋根/外壁/サッシ/土台/既製品/DIY用) – 片流れ屋根・谷部・軒先・サッシ下部・土台外周など、設置箇所と機能別の水切り選定ガイド

- 水切りは建築素材の違いと耐久性・コストパフォーマンス – アルミ・スチール・ガルバリウム・ステンレス・樹脂製など素材ごとの強み・弱み・長寿命化のコツ、素材別施工上の注意

- 水切りは建築寸法・出幅・JIS規格による推奨サイズ – 土台水切り・外壁水切り・屋根水切りそれぞれの標準寸法・出幅・JIS規格適合品の選び方、ホームセンター既製品の特徴

- 水切りは建築最新製品トレンドと高機能タイプ比較 – 省エネ・高断熱・防鼠・付加断熱対応など最新水切り製品の性能解説、各メーカーのカタログ・カラーバリエーション比較

- 水切りは建築納まりの施工基準・検査ポイント・建築確認申請時の注意 – 建築基準法適合性の確認方法・設計図面への記載例・現場検査時の実践ポイント、軽微な変更対応

- 外壁・屋根・サッシ・土台水切りは建築の施工方法と現場の匠の技

- 水切りは建築トラブル・故障・劣化事例と補修・交換・長寿命化対策

- 高断熱・高気密住宅時代の水切りは建築技術と省エネ基準対応

- 断熱等級5~7・付加断熱工法対応の水切りは建築製品の進化 – 発泡断熱材厚30~45mm対応・防鼠機能付きスリム水切りなど、最新省エネ基準に適合する部材選定

- 次世代省エネ水切り部材の特徴 – 具体的な説明

- 最新の断熱工法との相性と注意点 – 具体的な説明

- 高気密住宅の水切りは建築納まりと結露・漏水防止策 – 断熱材継ぎ目・気密ライン・通気層との連携設計、南雄三氏監修の高断熱住宅水対策ノウハウ

- 高気密化時代の納まり設計 – 具体的な説明

- 結露・漏水対策の実践例 – 具体的な説明

- 2030年を見据えた次世代水切りは建築技術と国際動向 – 欧米の防水ライン規格・AI活用による施工精度向上・デジタル管理による品質保証の最新トレンド

- 水切りにおけるグローバル技術動向 – 具体的な説明

- 将来の規格や法改正影響の見通し – 具体的な説明

- 建築水切りは製品のメーカー比較・カタログ一覧・選び方の鉄則

- 水切りは建築Q&A・トラブルシューティング・相談窓口案内

- 建築水切りは設計・施工の未来と技術革新の展望

水切りは建築において何か?定義・建築用語・納まりと設置場所の基礎知識

水切りは何か?建築現場での役割・目的の徹底解説 – 水切りが防水・雨漏り防止・建物耐久性向上に果たす役割と、建築用語としての正しい理解

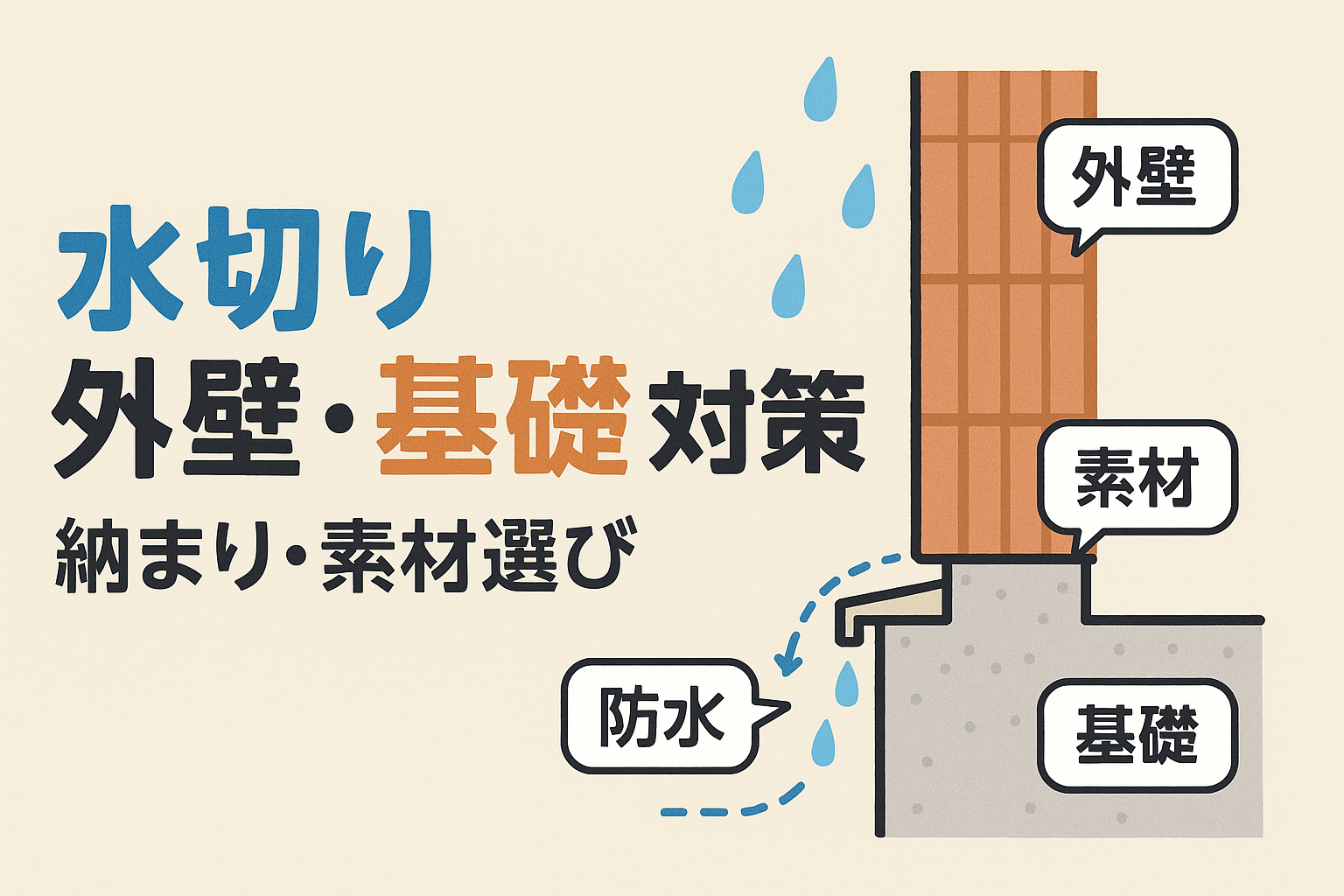

住宅や商業建築を問わず、水切りは建物の長寿命化と美観維持に不可欠な部材です。役割は主に雨水の侵入を防止し、外壁や屋根、サッシ周辺の劣化や雨漏りリスクを大幅に低減します。特に日本のように降水量の多い地域では、十分な水切り設計が建物全体の耐久性を左右します。建築用語としての「水切り」は、雨水を外部へ排出し建材を乾燥状態に保つことが目的です。こうした保護機能を担うことで、外壁や土台の劣化を防ぎ、修繕コスト削減にも繋がります。

水切りが防水・耐久性に寄与する理由 – 具体的な説明

水切りは、雨水が壁内や基礎部分に浸入する経路を塞ぐ機能を持っています。たとえば外壁と基礎コンクリートの接点や、窓サッシ周囲、屋根の軒先部分では、雨水の流れを計算し最適な納まりを設計しなければなりません。これにより腐食・金属部材のサビ・カビ発生などを防ぎます。適切な素材選択(アルミ、ステンレス、鋼板など)や寸法設定(mm単位の設計)が耐久性向上の要です。

建築用語としての「水切り」の意味を正確に理解する – 具体的な説明

「水切り」は建築金物として外観部材のひとつで、「Drainer」とも呼ばれます。日本建築では主に雨水排出を意図して外装の境目や開口部、基礎の上端などに用いられます。英語表現では“Drip Edge”や“Water Drip Flashing”など複数呼称があり、建材カタログや設計図面でも頻出します。

水切りは建築の納まりと設置場所の実例 – 外壁・屋根・サッシ・基礎の各部位ごとに設置方法・納まりの具体事例と建物部位名称との関連

水切りは外壁、屋根、窓サッシ、基礎など建築物の多くの部位に使用されます。正確な納まりによって、雨水の効率的な排出と美観の両立が可能となります。

各部位における水切り納まりのパターン – 具体的な説明

| 部位 | 代表的な水切りの納まり | 主要用途 |

|---|---|---|

| 外壁 | 土台水切り、帯水切り、後付け型 | 外壁と基礎の境目、補修など |

| 屋根 | 軒先水切り、谷樋用水切り | 雨水排出、屋根材裏の漏水防止 |

| サッシ | サッシ水切り、メッシュタイプ | サッシ枠下端の雨水排出 |

| 基礎 | 土台水切り、ステンレス納まり | 土台木部や外壁下端に直接雨が回らない |

水切り部材の建物名称との対応関係 – 具体的な説明

水切り部材は設置場所や用途に応じて多様な名称で呼ばれます。例えば、外壁下端に取り付ける「土台水切り」は、主に木造住宅の基礎部分保護に使われます。「屋根水切り」は軒先やケラバ部分に設置され雨水の流下をコントロールします。「サッシ用水切り」はアルミ製が多く、外壁や窓からの水分を確実に排出する役割を担っています。

水切り建築用語事典(英語表現・構造名称含む) – 水切り金物・土台水切り・防水ライン・水切り板金・Drainer等、業界で使われる正式名称とその意味、海外事例との差異

建築現場ではさまざまな水切り部材があり、正式名称や略称を正しく理解することが重要です。

基本用語と略語・英語表現のまとめ – 具体的な説明

| 日本語名称 | 英語表現 | 説明 |

|---|---|---|

| 水切り金物 | Drip Edge | 軒先や外壁下端などの水排出部材 |

| 土台水切り | Sill Water Drip | 木造基礎と外壁の間に設置される |

| 水切り板金 | Metal Flashing | 鋼板やアルミなど金属板金製の水切り部材 |

| 防水ライン | Waterproof Line | 水の侵入を防ぐための施工基準線 |

グローバル視点での構造名称比較 – 具体的な説明

海外では「Drip Edge」「Water Drip」などが主流ですが、日本のように土台水切りや水切り板金の細分化は珍しい傾向です。欧米では簡易的な樹脂やアルミ製水切りが一般的ながら、近年の日本メーカーは耐候性・美観・素材バリエーションを拡充しつつあります。製品選定時は、設置箇所・機能・長期耐久性も比較検討すると安心です。

水切りは建築の種類・素材・寸法・規格比較と選び方の最適解

水切りは建築種別と特徴(屋根/外壁/サッシ/土台/既製品/DIY用) – 片流れ屋根・谷部・軒先・サッシ下部・土台外周など、設置箇所と機能別の水切り選定ガイド

建築物の水切りは用途や部位ごとに選定基準が変わります。屋根では軒先や谷部に設置し雨水の侵入や滞留を防止、外壁では土台部分やサッシ下部で防水性と美観を両立させます。既製品ではサイズや色展開が豊富で、DIYにも適しています。

設置箇所別水切りの目的例

| 設置箇所 | 主な目的 | 製品選定のポイント |

|---|---|---|

| 屋根軒先 | 雨水の適切な排水 | 耐候性・寸法 |

| 外壁土台 | 雨水の外壁内部侵入防止 | 接合性・防錆性 |

| サッシ下部 | 結露水や雨水の排出 | 防水納まり・美観 |

| 土台外周 | 基礎部の劣化防止 | 耐久性・施工性 |

設置箇所ごとの目的別の水切り種別 – 具体的な説明

屋根水切りは軒先や谷部に設置し、雨水が建物内部へ侵入するのを防ぎます。外壁水切りは主に外壁の下端や土台部分に用い、基礎や内部木材の劣化を防止。サッシ水切りはサッシ下部や接合部の結露対策に有効で、住宅の美観維持にもつながります。選定時は現場状態や納まりを考慮しましょう。

新築・リフォーム・DIYの視点から選ぶ – 具体的な説明

新築では建築設計時から最適な水切り寸法や素材を選定できますが、リフォームやDIYでは既存サイズや仕上げとの適合性が重要です。ホームセンターで入手できる既製品は施工しやすく、コストも抑えやすい特徴があります。

水切りは建築素材の違いと耐久性・コストパフォーマンス – アルミ・スチール・ガルバリウム・ステンレス・樹脂製など素材ごとの強み・弱み・長寿命化のコツ、素材別施工上の注意

建築用水切りの素材は、耐久性・錆びやすさ・施工コストなどによって選択が分かれます。主な素材はアルミ、ガルバリウム鋼板、ステンレス、樹脂製があげられます。

主要素材と特徴比較

| 素材 | 耐久性 | コスト | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| アルミ | 高 | 中 | サッシ周辺・外壁 |

| ガルバリウム | 高 | 中 | 屋根、外壁 |

| ステンレス | 非常に高 | 高 | 水が集中する場所、長寿命・塩害地域 |

| 樹脂製 | 普通 | 低 | DIYや短期用途 |

各素材の耐久性・錆びやすさ – 具体的な説明

アルミやステンレスは耐食性に優れ、ガルバリウムも表面処理により錆びに強い設計です。スチール製や一部安価な金属水切りは錆びやすいため、設置場所の環境に合わせて選定するのがポイントです。

コスト比較と実物理解を深める視点 – 具体的な説明

アルミやガルバリウム製は標準的なコストで、コストパフォーマンスが高いです。ステンレスは高価ですが長寿命でメンテナンス頻度を抑えたい場所に適しています。樹脂製はDIYや一時的仕様に向いています。実物をホームセンターなどで比較検討するのもおすすめです。

水切りは建築寸法・出幅・JIS規格による推奨サイズ – 土台水切り・外壁水切り・屋根水切りそれぞれの標準寸法・出幅・JIS規格適合品の選び方、ホームセンター既製品の特徴

水切りは設置部位ごとに適切な寸法や出幅を選ぶことが大切です。JIS規格に基づいた製品を選ぶことで、品質や施工性が安定します。特に土台・外壁水切りは水平距離と高さが重要です。

水切りの代表的寸法例

| 用途 | 標準寸法(mm) | 備考 |

|---|---|---|

| 土台水切り | 60〜90 | 基礎幅・仕上高さに応じて調整 |

| 外壁水切り | 30〜60 | 仕上材厚みと出幅で選定 |

| 屋根水切り | 40〜100 | 勾配や納まりによる |

標準寸法と現場での応用例 – 具体的な説明

住宅の一般的な土台水切りの場合、60mm・75mm・90mmなどが標準的です。外壁の厚みや仕上げ材によって微調整が必要なケースも多く、現場実測がポイントです。

既製品と特注品の寸法違い – 具体的な説明

既製品は標準寸法が揃っているため施工性に優れますが、特殊な納めや大型住宅の場合は特注品が求められます。サイズ指定が細かくできる特注は納まりの収まり向上につながります。

水切りは建築最新製品トレンドと高機能タイプ比較 – 省エネ・高断熱・防鼠・付加断熱対応など最新水切り製品の性能解説、各メーカーのカタログ・カラーバリエーション比較

現在の水切り製品は、省エネ・高断熱仕様や防鼠機能付きなど多機能化が進んでいます。主な国内メーカーのカタログでは、カラー展開や追加機能付水切りが掲載されています。

機能別・目的別製品の紹介 – 具体的な説明

防水に加えて防鼠機能付きや断熱強化タイプは専門性や現場ニーズにあった選択が可能です。またカラーや材質展開も豊富で、住宅外観との調和も重視されています。

最新カタログ情報の活用術 – 具体的な説明

各メーカーのカタログは性能や仕様が一目で分かるため、選定時には積極的に活用しましょう。併せてカラーバリエーションや対応部材も確認し、総合的に比較検討すると理想の水切り選びにつながります。

水切りは建築納まりの施工基準・検査ポイント・建築確認申請時の注意 – 建築基準法適合性の確認方法・設計図面への記載例・現場検査時の実践ポイント、軽微な変更対応

水切りの施工には建築基準法の適合や、図面・現場検査での確認が欠かせません。納まりの不備は雨漏りや劣化の原因となるため正確な設置が必要です。

法的基準と現場での注意点 – 具体的な説明

水切りの設置は建築基準法の他、各自治体のガイドラインも確認。水勾配や止水テープの使用、ビスピッチの均一性など、施工精度が大切です。見逃しがちな細部も現場で確実に点検しましょう。

設計図への書き方・提出時のポイント – 具体的な説明

設計図には水切りの位置・寸法・素材・納まり断面図を明記すると、審査や現場でのトラブル防止につながります。設計変更時は速やかに修正し、図面上で最新情報を反映しておくことが重要です。

外壁・屋根・サッシ・土台水切りは建築の施工方法と現場の匠の技

外壁水切りは建築の施工手順・納まり・DIY補修の実践解説 – 既存建物への後付け・補修・塗装・交換作業の流れ、外壁水切り隙間・設置不良による雨漏り事例とその対策

外壁水切りは住宅やビルなど幅広い建築物で使われる防水・雨仕舞いの要部材です。取り付けは新築時に加え、既存の外壁への後付けや交換も可能です。不良な納まりや隙間は雨水の侵入や雨漏りを引き起こすため、補修や定期的な点検が欠かせません。

代表的な施工手順

- 下地の清掃と水平確認

- コーキング材の充填

- 水切り部材の仮留め

- 確実な固定と仕上げ

DIY補修のポイント

-

隙間部分をシーリング材でふさぐ

-

サビや劣化部はパテや塗装で補強

-

劣化が著しい場合は既製品をホームセンター等で購入し交換

後付けや補修でも適正な納まりを守ることが大切です。

施工フローと現場での要注意ポイント – 具体的な説明

外壁水切りは下地の状態確認と防水対策の徹底が重要です。施工時の水平精度が低いと、雨水が本体に逆流しやすくなり雨漏りリスクが高まります。固定には推奨ビスと防錆処理された部材を必ず選定してください。隅部やジョイント部は特に防水シートや気密テープを併用することで耐久性と防水性を格段に高められます。

DIY補修の具体的手順・アドバイス – 具体的な説明

DIY補修ではまず現状の劣化やサビの除去を行い、歪みや外れがあれば仮固定し直します。その上で適切な防水シーリング材を使って隙間や継ぎ目を丁寧に埋めてください。塗装が必要な場合は下塗り・防錆処理を実施すると耐久性が向上します。交換時は既製品のサイズ・素材確認を忘れず、専用の固定部材を用いて取り付けます。

屋根水切りは建築(片流れ・谷・軒先)の板金工法と進化 – 熟練職人の伝統技法とCAD設計・折り曲げ機導入による高精度施工、AI活用の品質管理事例

屋根の水切りは谷部・軒先・片流れなど用途ごとに形状や納まりが異なります。近年はCADによる設計と折り曲げ機を活用した精密加工が普及し、従来の職人技と組み合わせることで施工精度と耐久性が飛躍的に向上しています。正確な板金加工で隙間なく納めることで、雨水や雪解け水の屋内侵入を防ぎます。

伝統技術と最新技法の比較 – 具体的な説明

従来の手加工による水切り明き取りは、経験豊富な板金職人の技術が要でした。対して現在ではCAD設計と自動折り曲げ機の活用により、1mm単位の精度で連続生産が可能になっています。これにより、人為的なズレや加工ミスが大幅に減少し、高品質な納まりを実現します。

板金加工の現場革新事例 – 具体的な説明

最新の建築現場では、AIによる曲げ精度の自動管理や、施工履歴のデジタル管理が取り入れられています。たとえば谷水切り用の鋼板では、設計データから自動で折り曲げを行い、すべての工程をクラウドで管理。これにより、一貫した品質と施工記録保存が可能となっています。

サッシ水切りは建築の役割・設置方法・気密性能確保のポイント – 窓周りの水切り納まり・気密テープ併用・結露対策、後付けでも性能を損なわない施工のコツ

サッシ水切りは外壁とサッシ間の防水・気密を確保する要所です。実際の現場では既製アルミ部材を用いるほか、現場加工で納める場合もあります。窓下端の納まり不良やテープの劣化は結露や雨漏りリスクにつながるため、設置後の点検や補修も大切です。

サッシ周辺での納まりの詳細 – 具体的な説明

窓周辺には専用の水切り部材と高性能気密テープを組み合わせます。下端取付時には部材同士の重なり代と外壁との隙間に注意し、雨水が内部へ入りにくい構造に仕上げます。窓上部や両端も全周テープ施工で気密性を高め、外部からの水や空気の進入を防ぎます。

気密性・断熱性への影響ポイント – 具体的な説明

十分な気密性が確保されていない場合、サッシまわりから冷気や湿気が侵入し、断熱性能の低下や結露の発生リスクが高まります。気密テープには必ず耐候性・弾力性に優れた製品を選び、施工時には空気溜まりや隙間をなくしながら圧着してください。後付け補修でも性能を維持するため細部まで丁寧な作業が求められます。

土台水切りは建築の構造・基礎との関係・劣化放置リスク – 基礎と土台の間の水切り役割・シロアリ・雨水侵入リスク、補修・交換時期の判断基準

土台水切りは住宅の基礎と土台の間に設置する重要な防水部材です。ここが劣化すると、雨水や湿気が基礎内部に入り込み、カビやシロアリ被害の原因になることも。定期的な点検と、必要に応じた補修・交換が必要です。製品によってはJotoやバクマをはじめ、様々なメーカーがサイズや材質をラインナップしています。

基礎と土台を守る水切りの要点 – 具体的な説明

基礎から土台へ水が伝わらないよう、出幅・高さ・勾配を確認して正確に設置します。部材接合部やビス孔にシール材を充填することで、長期にわたる防水性能を維持できます。外壁の仕上げとの境目も水が残らないよう配慮することが重要です。

補修・交換タイミングの見極め – 具体的な説明

土台水切りの表面にサビや膨れ、変形が見られるときや、外壁に雨染みが発生した際は早急な補修・交換が必要です。一般的な耐用年数は使用素材や環境で差がありますが、10~20年を目安に定期的な点検を行いましょう。不良部分が限定される場合は部分補修も可能です。

| 水切り部材 | 主な設置部位 | 推奨素材 | 主なメーカー例 |

|---|---|---|---|

| 外壁水切り | サイディング基部・幕板部 | アルミ・SUS・鋼板 | 城東テクノ、バクマ工業 |

| 屋根水切り | 谷部・軒先 | ガルバリウム鋼板・SUS | 城東テクノ、大阪サッシ |

| サッシ水切り | 窓枠まわり | アルミ・樹脂 | サッシメーカー各社 |

| 土台水切り | 基礎・土台間 | アルミ・SUS・亜鉛メッキ鋼板 | Joto、バクマ工業 |

水切りは建築トラブル・故障・劣化事例と補修・交換・長寿命化対策

水切りは建築劣化・破損・設置不良による実被害例 – 雨漏り・壁内結露・木材腐朽・シロアリ侵入・基礎損傷など、放置リスクの具体的事例と被害写真解説

建築現場で水切りの不良や劣化は様々な重大トラブルを引き起こします。以下は代表的なリスク事例です。

-

雨漏り:屋根や外壁の水切り納まりが不適切だと、雨水が壁内へ侵入します。

-

壁内結露:水切りの機能低下により温湿度差で結露が発生しやすくなります。

-

木材腐朽・シロアリ侵入:土台や構造用木材に水がしみ込むと腐食やシロアリ被害が進行します。

-

基礎損傷:外壁からの水が躯体基礎部に流れ込み、ひび割れや崩壊のリスクとなります。

損傷写真では、外壁下部のサビ・変色、土台の黒ずみや基礎のクラックなどが確認できます。こうした被害を未然に防ぐため、定期的な点検と早期の補修が重要です。

起こりやすいトラブル事例 – 具体的な説明

-

外壁水切りの隙間から雨水が浸入し、下地の合板腐食

-

サッシ周りのアルミ水切り変形による漏水

-

屋根軒先の水切り板金ズレによる木部劣化

-

水切り塗装の剥がれから鉄部が錆びて強度低下

こうしたトラブルは目立たない場所で進行しやすく、放置すると建築全体の寿命を大きく縮めます。

写真で見る劣化と被害 – 具体的な説明

被害が進行した水切り部位では、外壁下端のサビ、塗膜はがれ、基礎付近の水染み痕や黒カビ、木材の白色変色などが見られます。これらは劣化の早期サインであり、発見時には早急な対応が必要です。

水切りは建築補修・塗装・交換のベストプラクティス – アルミ・ステンレス・ガルバリウム・鉄板など素材別の塗装可否・補修方法・交換工事の流れ、費用目安

水切りの補修・交換は素材により異なる方法と注意点があります。特に経年劣化や施工不良が発覚した際は、部材単体での交換や全交換を検討します。

素材別メンテナンス方法 – 具体的な説明

| 素材 | 塗装可否 | メンテナンス内容 |

|---|---|---|

| アルミ | △ | 汚れ除去・専用プライマーで塗装・変形補修 |

| ステンレス | ○ | 洗浄・サビ防止塗装・表面磨き |

| ガルバリウム | ○ | 専用塗料で再塗装・錆止め・継ぎ目補強 |

| 鉄板・鋼板 | ◎ | 防錆塗装必須・サビ落とし・板金補修 |

ほとんどの素材は定期的な洗浄と塗装、劣化部材のピンポイント交換で対応可能です。

補修費用の目安と工期の実態 – 具体的な説明

- 部分補修(数メートル)

費用目安:2万円〜4万円/工期:半日〜1日

- 全交換(外壁周囲)

費用目安:8万円〜20万円/工期:1日〜2日

- 塗装補修(素材再塗装)

費用目安:2,000円〜5,000円/m

これらは部材の種類や規模、足場などの工事条件により変動します。事前の見積もりやメーカーの交換推奨内容を確認し、適切な工法を選択することが重要です。

水切りは建築定期的なメンテナンス計画と点検チェックリスト – 目視点検・触診・赤外線カメラ活用等、プロが実践する水切り診断方法と予防保全スケジュール

水切りトラブルの予防には、定期的な点検と計画的なメンテナンスが不可欠です。

点検スケジュールと注意点 – 具体的な説明

-

外壁塗装・リフォームのタイミングごとに水切り点検

-

年1回の目視・触診(変色、変形、浮き、隙間確認)

-

台風・降雨後の雨染みや劣化部位の再チェック

-

赤外線カメラで壁内結露・雨水の浸入経路も診断対象

点検時は手の触感や専用器具での精密確認が基本です。

予防保全の基本ポイント – 具体的な説明

-

異常を発見したら即時補修やシーリング・塗替え実施

-

雨水の流れやすさを保つため定期的にゴミや汚れを除去

-

材質や部位ごとの寿命を理解し、計画的な交換や塗装を実施

-

点検記録を残し、次回メンテナンスの参考にすることが効果的

これらを徹底することで、雨漏り・劣化被害を未然に防ぎ、建物の長寿命化が実現できます。

高断熱・高気密住宅時代の水切りは建築技術と省エネ基準対応

断熱等級5~7・付加断熱工法対応の水切りは建築製品の進化 – 発泡断熱材厚30~45mm対応・防鼠機能付きスリム水切りなど、最新省エネ基準に適合する部材選定

現代の住宅は、省エネや快適性向上を目的に、断熱等級5・6・7といった高断熱仕様が主流となっています。これに合わせて水切りも従来製品から大幅な進化を遂げ、30~45mm厚の発泡断熱材や付加断熱工法に対応したモデルが多く流通しています。また、外壁や土台水切りには防鼠機能を持たせることで、住宅内部への害獣の侵入対策も実現可能です。スリムタイプや断熱材対応用など、多様なメーカー製品が選択できるようになりました。

| 適合等級 | 断熱材対応厚 | 機能例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 5,6,7 | 30~45mm | 防鼠・スリム | 納まり美観向上 |

| 汎用 | ~35mm | 標準 | コスト重視 |

次世代省エネ水切り部材の特徴 – 具体的な説明

高断熱住宅向け水切りには通気構造を持つものや、防水ラインを強化したモデルなどが多く見られます。主な特徴として、断熱材厚対応・結露防止設計・外壁や金物との接合部の耐久性向上などが挙げられます。更に外装デザインを損なわないカラーバリエーションや、耐候性に優れたアルミやステンレス素材が一般的です。

-

断熱材厚さに合わせた複数サイズ展開

-

専用カタログでの部材・納まり図確認が容易

-

各ビルダー・工業メーカーが高グレード品をリリース

最新の断熱工法との相性と注意点 – 具体的な説明

最新の付加断熱工法や高気密工法と水切りを組み合わせる際は、通気層との取り合いや気密ラインの確保が重要です。外壁下地材や断熱材の出幅に応じた水切りの寸法、納まりを正確に設計しないと、雨水や結露水の侵入リスクが高まります。

主な注意点

-

断熱材端部の処理不良による気流止めの不十分化

-

隙間や段差による漏水トラブル

-

ステンレスやアルミ素材の熱変形・劣化

事前の施工マニュアル確認と、主要メーカー製品の採用でリスク低減が可能です。

高気密住宅の水切りは建築納まりと結露・漏水防止策 – 断熱材継ぎ目・気密ライン・通気層との連携設計、南雄三氏監修の高断熱住宅水対策ノウハウ

高気密住宅における水切りの納まりは、断熱材の継ぎ目やサッシ周りの気密、通気層との連携などを丁寧に設計することが欠かせません。とくに外壁や基礎と接合される部分では気密ラインの途切れが生じやすいため、部材選定や施工マニュアルの遵守が求められます。

高気密化時代の納まり設計 – 具体的な説明

納まり設計のポイントは、断熱層の連続性と水の排出経路の確保です。特に屋根軒先や外壁土台部分など、雨水の集中する箇所では、水切りの勾配や寸法選定・アルミやガルバ鋼板等素材の適正化が美観と防水性双方の向上に寄与します。

-

断熱材と外壁材の納まり確認

-

防水シートと水切りの重ねしろ

-

専用ビスやシーリングによる仕上げ

主要メーカー(城東テクノ、バクマ工業など)のカタログで納まりを詳細に検討することがおすすめです。

結露・漏水対策の実践例 – 具体的な説明

結露や漏水への有効な対策例としては、気密テープや水切り部材の二重組み、通気層にメッシュやグリルを設ける方法が挙げられます。実際の施工現場でも、外壁や屋根の水切り部は定期点検が行われ、小さな隙間や未接合部の早期補修でトラブルを防いでいます。

| 対策内容 | 効果 |

|---|---|

| 気密テープ二重貼り | 結露・水侵入防止 |

| メッシュ・グリル取付 | 害虫侵入防止・通気 |

| 水切り部定期点検 | 劣化発見・補修促進 |

2030年を見据えた次世代水切りは建築技術と国際動向 – 欧米の防水ライン規格・AI活用による施工精度向上・デジタル管理による品質保証の最新トレンド

今後はヨーロッパやアメリカの高次防水規格に準拠した水切り部材、AI・ICT技術を組み合わせた施工精度や検査管理の高度化が着目されています。日本国内の基準も順次国際水準に近づいており、デジタル管理による保証体制の構築が進んでいます。

水切りにおけるグローバル技術動向 – 具体的な説明

近年は、欧米で標準化された壁体内排水システムや、断熱材と連携した一体型防水ライン製品が普及しています。こうした製品は日本の住宅にも徐々に導入が広がり、耐用年数や検査データの可視化と共に、国際認証取得や環境規格への対応が拡大する見通しです。

将来の規格や法改正影響の見通し – 具体的な説明

2030年に向けて日本の住宅性能基準は、さらに高度な断熱・気密・防水性が求められる流れにあります。今後は材料認定や設計仕様の厳格化、個別住宅ごとの性能データ管理も義務化される可能性があります。設計・監理・実際の工事でメーカー指定部材の利用や、適切な納まり・メンテナンスの履歴管理が、長期的な資産価値維持において重要な役割を果たしています。

建築水切りは製品のメーカー比較・カタログ一覧・選び方の鉄則

国内主要水切りは建築メーカー(城東テクノ・ジョウトー等)の特徴比較 – カタログ入手方法・サンプル請求・納品実績・設計支援サービス・保証内容

城東テクノやジョウトーなど国内の主要建築用水切りメーカーは、製品ラインナップや対応サービスに特徴があります。水切り金物の分野で特に信頼性が高いのは、長年の実績を持つ大手メーカーであり、納品実績や設計支援の充実度が選定の決め手となります。各メーカーの公式カタログはウェブから無料で入手可能で、サンプル請求もオンラインでスムーズに行えることが多いです。また保証内容やアフターサービスもメーカーごとに異なるため、製品だけでなくサービス面も比較しましょう。

大手メーカー特徴とサービスの違い – 具体的な説明

| メーカー名 | 特徴 | 設計支援 | カタログ入手方法 | サンプル請求 | 保証内容 |

|---|---|---|---|---|---|

| 城東テクノ | 製品バリエーション豊富、耐久性優 | 無料サポート有 | HPでPDF/郵送対応 | 公式で可能 | 製品保証長め |

| ジョウトー | 高耐候性、納まり提案力が高い | CADデータ提供 | 公式サイトから取得 | 素材選びが柔軟 | メーカー独自保証 |

| バクマ工業 | コスパ重視、全国ネットワーク | 相談窓口明確 | 電話・ネットで請求 | 選定アドバイス有 | 標準保証あり |

カタログ選びのコツ・サンプル活用方法 – 具体的な説明

カタログは各製品のスペックや納まり図、施工例まで網羅されており、設計段階でのイメージ作成や比較に役立ちます。サンプル依頼ではアルミ、ステンレスなどの素材違いを実際に手に取ることで、質感や耐候性を確かめられるのが大きなメリットです。カタログからは寸法、カラー、納期、施工性などの比較検討もしやすく、より最適な商品選定に繋がります。

水切りは建築金物のカタログスペック徹底比較 – 寸法・材質・耐候性・防錆性能・カラーバリエーション・納期・価格帯の横断評価

主要な水切り製品の仕様をカタログで比較する際は、寸法・材質・防錆性能・カラーバリエーション・価格帯など多面的にチェックが必要です。住宅や屋根、外壁など利用シーン別に合うものを選定することで施工後のトラブルも防げます。各メーカーで規格は異なるため、詳細スペックの読み解きが重要となります。

カタログ比較の要点と選ぶ際の視点 – 具体的な説明

-

主要確認ポイント

- 寸法(mm単位まで)と納まりパターン

- 使用素材(アルミ・ステンレス・鋼板等)

- 表面処理や防錆コーティング

- カラーバリエーション・塗装対応力

- 希望納期と流通体制

- メーカーごとの価格帯

上記を抑えることで後付けや補修、外壁や屋根の意匠性までしっかり対応できます。

最新スペックの特徴的なポイント – 具体的な説明

最新モデルでは、高耐候性のアルミ合金・優れた防水納まり・多彩な色展開などが特徴です。下地土台の出幅や屋根軒先への対応寸法、さらに耐塩害仕様やメンテナンス性も強化されています。住宅の外観美を保ちつつ、雨漏りのリスクを軽減できる性能が進化している点がポイントです。

設計者・工務店向けの水切りは建築選定フローチャート – 用途・立地・建物仕様・予算に応じた最適水切り選びの実践ガイド、見積もり依頼のタイミング

最適な水切りを効率よく選ぶために、設計内容や建物の用途・立地環境ごとにパターン分けされた選定フローを使うとミスがありません。

パターン別の選定フローと判断基準 – 具体的な説明

-

住宅外壁用:美観・コスト・高耐久性をバランスよく

-

屋根軒先:板金の形状と端部処理の納まり

-

海沿いエリア:防錆性最優先の素材(SUS/アルミ推奨)

-

木造・RC造:それぞれの構造に合う取り付けタイプ

目的ごとに素材と仕様を選定し、施工現場での調整性もチェックしておきましょう。

見積もり依頼時のチェックリスト – 具体的な説明

-

納まり・寸法(mm単位)を正確に伝える

-

希望の材質・色・数量・予算感を提示

-

指定日までの納期対応可否

-

必要に応じてサンプルの手配

-

アフターサービスや保証内容も事前確認

これによりスムーズな納品と高品質な施工が実現します。

水切りは建築Q&A・トラブルシューティング・相談窓口案内

よくある水切りは建築関連質問とプロが答える実践Q&A – 外壁水切り後付け可否・屋根水切りDIYの成功率・アルミ製塗装の可否・交換費用の相場など10問厳選

外壁や屋根、水切り金物などに関するよくある疑問をプロの視点でまとめました。外壁水切りの後付けや交換、DIY施工の是非、素材やメーカー情報に加え、塗装や補修のポイントまで網羅しています。

| 質問内容 | 回答ポイント |

|---|---|

| 外壁水切りは後付けできる? | 状況により可能。隙間や納まりに注意が必要。 |

| 屋根水切りDIYでの施工成功率は? | 経験・道具次第で成功率は上がるが、施工不良リスクあり。 |

| アルミ水切りは塗装可能? | 専用下塗り材で対応可能。ただし密着性に注意。 |

| 交換費用の相場は? | 施工範囲や素材により1万円〜数万円。 |

| 水切りの標準寸法は? | 用途で異なるが30mm~60mm程度が一般的。 |

| 土台水切りの納まりは? | 基礎との接合部に防水シートを併用。 |

| 建築用語で「水切り」とは? | 雨水を効率良く排出し、部材劣化を防ぐ部材。 |

| 屋根の水切り適切な取り合い方法は? | 軒先やケラバ部分での適切な重なり長さを確保する。 |

| メーカー選びの基準は? | アルミや鋼板の耐久実績・カラーバリエーションが豊富なメーカー。 |

| 塗装劣化時の対処は? | 早期に再塗装または交換を推奨。 |

頻出トラブル・補修・選び方の質問 – 具体的な説明

外壁や屋根の水切りでは、以下のような問い合わせが頻発します。

-

隙間からの雨水侵入を防ぐにはどうすれば良いか

-

塗装が剥がれやすい原因は何か

-

経年劣化した場合どう補修すればよいか

これらの質問は、美観や住宅の耐久性に直結するため、しっかり対応することが重要です。

現場のプロの回答例 – 具体的な説明

水切りの隙間対策は、防水テープやコーキング材の適正な施工が不可欠です。塗装の密着不良は、下地処理不足や素材に適さない塗装剤の使用が原因。補修方法は部材の材質や損傷範囲によって異なるため、現場調査後に最適な方法を提案しています。劣化の程度に応じて部分交換、または全面のリニューアルを実施します。

水切りは建築施工不良・DIY失敗事例とその解決策 – 隙間からの雨水侵入・塗装剥がれ・補修後の美観劣化など、実際のトラブルと修復事例

水切りのDIY施工時やリフォーム現場で生じやすい失敗と解決ノウハウを紹介します。

DIYのよくある失敗パターン – 具体的な説明

- 部材寸法ミスによる納まり不良

- コーキングの打設不十分による雨水浸入

- アルミ製水切りの無塗装による早期劣化

- メーカー品選択ミスによる接合不可

これらの原因で、雨漏りや剥がれ、住宅の美観劣化が発生しやすくなります。

失敗時の対策実施手順 – 具体的な説明

-

寸法違いの補修:適切なサイズの既製品や特注品へ交換

-

コーキング再施工:防水専用コーキングを十分に充填

-

塗装不良部の補修:下地処理後、外壁と馴染む塗装を実施

-

部材の再選定:信頼できるメーカーの部材で再施工

早期に補修すれば大きな被害を防げます。専門工具・知識の有無で仕上がりに差が出るため、不安がある場合は工事店へ相談してください。

専門家相談・施工会社紹介・無料見積もり申込案内で水切りは建築トラブルを解決 – プロ施工会社の選び方・現場調査依頼の流れ・保証内容確認のポイント、自治体補助金情報

快適で長く安心して暮らすには、信頼できる専門業者の活用が不可欠です。複数のプロ施工会社に相談・比較し、経験や施工実績、アフターサポートの有無などを確認しましょう。現場調査依頼時には、見逃しやすい箇所も丁寧に調査してもらうことが重要です。選定時は保証期間や施工事例、対応地域なども比較しましょう。市区町村によっては住宅リフォームの補助金が利用できる場合もあるため相談時に確認することをおすすめします。

相談時に準備すべき情報と注意点 – 具体的な説明

-

施工箇所の写真や寸法

-

使用済み部材や現状の素材

-

過去の補修履歴

-

希望する工期や予算

これらをまとめることで、スムーズに最適な回答や見積もりを得られます。

見積依頼・補助金活用の一連の流れ – 具体的な説明

- 必要資料を準備し、施工会社やメーカーに連絡

- 担当者による現地調査

- 見積もり書・施工提案を受領

- 必要に応じて自治体に補助金申請

- 施工開始・完了報告・アフターサポート確認

各ステップで不明点があれば、その都度確認すると安心です。

建築水切りは設計・施工の未来と技術革新の展望

伝統板金技術とデジタル革新の融合による水切りは建築施工品質向上 – CAD設計・折り曲げ加工機・AIによる不具合予測・クラウド管理の現場導入事例

現代の建築現場では、水切り部材の設計・施工に伝統的な板金加工の職人技と最新のデジタル技術が融合しています。従来は手作業が中心だった水切りの納まりも、CAD設計や自動折り曲げ機の活用により、mm単位での精密な加工が可能となりました。さらに、AIによる施工不具合の予測、施工進捗をクラウド上でリアルタイム管理する事例が増加しています。

下記は現場で活用されている主要技術です。

| 技術内容 | 効果 |

|---|---|

| CADによる設計 | 寸法精度・納まりの最適化 |

| 折り曲げ加工機 | 均一な品質・加工時間短縮 |

| AI不具合解析 | 防水不良・施工ミスの抑制 |

| クラウド管理 | 進捗管理・品質保証 |

伝統技術の現場活用実例 – 具体的な説明

職人が手掛けるアルミ水切りや鋼板部材は、外壁や屋根の細かな納まりに柔軟に対応できる点が大きな特徴です。サッシや基礎、外装といった建物の重要な接合部で、その場の状況に合わせた加工と微調整が求められます。特に城東テクノなど有名メーカーのカタログ製品をベースに、独自の曲げ加工や組み合わせを行うことで、耐久性・美観・機能性を高めています。

デジタル技術導入の成果 – 具体的な説明

導入現場では、CADデータと自動加工の連携により寸法ミスが激減し、外壁や屋根の水切り部材が計画通りに納められています。AIによって想定外の雨水侵入ルートをシミュレーションし、事前に対策を講じられるため、雨漏りトラブルや補修工事の削減にも大きく貢献しています。クラウド管理は進捗だけでなく、各部材の素材情報や交換履歴の蓄積にも役立ち、長期的なメンテナンスの質も向上しています。

建築基準法・省エネ法改正への対応と今後の水切りは建築規格 – 2030年への断熱基準適合義務化を見据えた部材開発動向・国際規格との整合性

建築分野では法改正・省エネ基準への適合が急速に求められています。特に2030年に向けて改正建築基準法・省エネ法の施行が予定されており、断熱等級や防水性能に対応した水切り部材の新規開発が進行中です。海外規格との互換性にも配慮し、グローバルな市場要求も強まっています。

| 主な対応項目 | 内容例 |

|---|---|

| 断熱基準対応 | 熱橋抑制形状の開発 |

| 防水仕様強化 | 耐候性素材の採用 |

| 国際規格への整合 | 英語表記・サイズ標準化 |

改正法への対応戦略 – 具体的な説明

近年の外壁・屋根水切り部材は、従来の防水性能に加え、断熱性とのバランス設計が求められます。メーカー各社は、土台水切りやサッシ部材で熱侵入を抑制する構造、新素材(ステンレス・アルミ・高耐候アクリルなど)の採用に注力しています。また、新しい寸法規格や取り付け方法を導入し、DIYやリフォームニーズ対応型の製品化も進展しています。

規格適合へ向けた製品開発 – 具体的な説明

国際化が進む中、水切り部材カタログや取扱説明書への英語併記、サイズラインナップの見直しが加速。サッシや外壁などの重要接合部でmm単位の互換性、取り付けの簡便性が意識され、各メーカーが新たな製品展開を競っています。

熟練職人の技術継承と若手育成の現場実態で水切りは建築に未来をつなぐ – 職人技能のデジタルアーカイブ化・技能伝承プロジェクト・教育機関連携の現状と課題

日本の建築現場では、熟練職人の高度な技能継承が大きな課題です。水切り工事の品質維持には、経験豊富な技術と若手世代の育成が欠かせません。そのため、技能伝承プロジェクトやデジタルアーカイブ、教育機関との連携による現場教育が進んでいます。

| 取組内容 | 主な例 |

|---|---|

| デジタルアーカイブ化 | 動画マニュアル、加工図 |

| 技能伝承プロジェクト | 現場見学会、OJT研修 |

| 教育機関連携 | 建築専門学校との連携授業 |

技術継承・若手教育の取り組み – 具体的な説明

伝統的な板金加工・水切り納まりの技術は、動画マニュアルやクラウド技術資料として蓄積され、若手施工者が現場で即参照できる体制が整っています。また、メーカーや建築団体主催のOJT研修により、実践的な技能伝承が実施されており、アルミ水切りや外壁金物の加工実習も取り入れられています。

現場の課題と今後の展望 – 具体的な説明

現場では人材不足や技能格差が課題となっていますが、教育機関との協力とデジタル化により、着実に技術継承の基盤が築かれつつあります。今後は、さらに多彩な素材や国際規格への適応が期待され、若手が最新技術と伝統技能を融合させた新しい水切り施工を提案していくことが求められています。