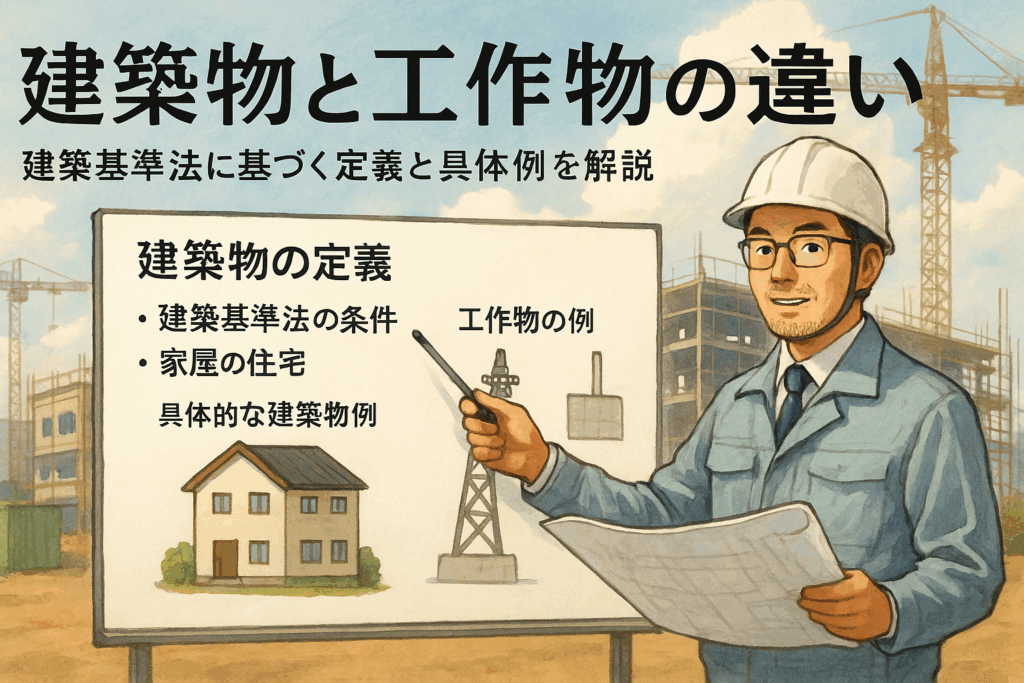

建築物の定義を正しく理解していますか?「建物」と「工作物」、どこまでが法律上の建築物なのか、実ははっきり説明できる方は多くありません。建築基準法第2条第1号では、「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するもの」と定義されていますが、たとえば住宅、倉庫、店舗などはもちろん、条件によってはカーポートや物置も該当する場合があります。

実際、国土交通省の統計では全国で年間約90万件の建築確認申請が行われており、そのうち用途の異なる建築物や附属建築物の判断でもトラブルや誤解が多く発生しています。「この構造は申請が必要なのか?」「プレハブやユニットハウスは法律上どう扱われるのか?」といった疑問に悩む方も少なくありません。

本記事では、法律の定義から用途別の分類、さらによく混同されやすい「工作物」との違いまで、実務の現場で実際に問われるポイントを具体例とともに徹底解説します。専門家監修のもと、行政の最新解釈や改正動向、必要な手続き、現場で役立つチェックリストまで幅広く網羅。あなたの「建築物の定義」へのモヤモヤを、本文ですっきりと解消できるはずです。

建築物の定義とは何かで建築基準法に基づく基本理解

建築物の定義は、建築基準法に明確に規定されており、日常の「建物」という言葉と異なります。建築基準法では、「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するもの」が建築物とされています。この定義によって、住宅や店舗、倉庫だけでなく事務所や病院、教育施設などもすべて建築物に含まれます。加えて、付属する門や塀、観覧席、高架構造物の内部に設ける事務室なども該当します。

具体例を挙げると、カーポートや物置、プレハブ建物などもその設置方法や構造によって建築物とみなされ、用途や大きさ、高さによる取り扱いも異なります。実際に土地にしっかりと定着していること、屋根や柱・壁の有無が重要な判断ポイントとなります。

建築物の法的定義の詳細解説で建築基準法第2条第一号を中心に

建築基準法第2条第一号は、建築物を「屋根および柱または壁を有し、土地に定着する工作物及びこれに附属する門、塀その他の工作物」と定めています。これは単なる住宅やビル、商業施設だけでなく、カーポートやプレハブ建物、物置のようなものも要件を満たせば対象となることを意味します。

法律で重視される要素は次の通りです。

-

屋根を有している

-

柱または壁がある

-

土地に定着している

-

門や塀などの附属物も対象

下記は該当可否の判断ポイントを整理したものです。

| 分類 | 建築物に該当 | 代表例 |

|---|---|---|

| カーポート | 多くの場合〇 | 屋根・柱あり |

| プレハブ建物 | ほとんど〇 | 屋根・壁・柱あり |

| 物置 | 構造により判定 | 柱・壁有/据付方法による |

| 屋根なし構造 | × | 骨組みだけの車庫 |

法律用語としての「建築物」と「工作物」の明確な使い分け

建築物と類似する用語に「工作物」がありますが、法律上は明確に区別されています。建築物は屋根・柱または壁という構造条件を満たすのに対し、工作物は看板や擁壁、高架構造等、屋根がない構造物を含みます。そのため、屋根の有無や構造によって法適用が大きく変化します。

| 用語 | 定義の違い | 代表例 |

|---|---|---|

| 建築物 | 屋根・柱か壁あり/土地に定着 | 住宅、カーポート、物置、プレハブ建物 |

| 工作物 | 屋根なし可/工作物のまま定着 | 看板、擁壁、土留め、鉄塔など |

建築物の構成要素とその法的役割について

建築物は主に屋根、柱、壁といった構成要素によって成立しています。屋根は気候や外部環境から内部を保護し、柱や壁は構造上の支えとなります。これらの要素が揃って初めて建築確認申請や法的規制の対象となります。建築物の規模や大きさ、高さ、構造、用途によって必要な手続きや規制内容も変化するため、設計段階から正確な理解が不可欠です。

具体的な構成要素と役割

-

屋根:建築物内部の保護

-

柱:建物の支え、構造安定

-

壁:外部と内部の区切り、風雨防御、構造補強

建築物の歴史的背景と法律改正の流れ

日本における建築物の定義は時代とともに大きく変化してきました。明治以降の都市化や戦後の復興政策、高度経済成長期のビル群建設により、建築基準法が逐次見直されてきました。特に災害対策や都市機能の多様化を受けた法改正は、建築物と工作物の区分や取り扱いに直接影響しました。

近年の法改正が建築物の定義に与えた影響

近年の法改正では耐震性向上、省エネルギー対応、高さ規制の明確化などが重点として挙げられます。これにより、一時的なプレハブ事務所やユニットハウス、小型倉庫でも建築物と認定され、確認申請や安全性確保が求められるケースが増えました。カーポートや物置、プレハブ施設については、建築物該当可否の判断に注目が集まっており、建築確認や手続きの厳格化が進んでいます。このような流れを把握することで、安全かつ法的に適合した施設計画が可能となります。

用途別に理解する建築物の分類で住宅・倉庫・店舗など

建築物は、住宅・倉庫・店舗など用途により法的な分類や規制が細かく分かれています。建築基準法では建築物の定義が明確に定められており、基本的には「土地に定着し屋根および柱または壁を有する工作物」が該当します。各用途ごとの特徴と違いを理解することで、設計や申請の際に必要となる確認事項が明確になります。住宅や事務所、商業施設などはもちろん、カーポートや物置、プレハブも条件によっては建築物として取り扱われます。

共同住宅、倉庫、店舗それぞれの建築物定義の特徴

共同住宅、倉庫、店舗は、それぞれ役割に応じて異なる要件や規制が適用されます。

| 用途 | 定義の特徴 | 主なポイント |

|---|---|---|

| 共同住宅 | 複数世帯の居住用、長期的な生活空間 | 居住人数や専有面積、構造基準が厳格 |

| 倉庫 | 物品の保管を目的とし、作業スペース等を設ける場合もあり | 換気や防火性能が求められる |

| 店舗 | 商品販売やサービス提供を行う、集客のための空間 | 不特定多数の利用を考慮した安全基準 |

共同住宅は住宅専用の構造や遮音規定が求められ、倉庫は耐火性や換気装置の設置が義務付けられる場合が多いです。店舗は出入り口や避難通路など、利用者の安全性を担保する規定が細分化されています。

住宅の建築基準法上の要件と規制

住宅には建築基準法に基づき、最低限の床面積、換気や採光、天井高、耐震構造など様々な規制が設けられています。

-

床面積:単身・家族向けで必要面積が異なり、狭小住宅でも一定の条件を満たす必要があります。

-

採光・換気:主要な居室には十分な採光と換気を確保することが求められます。

-

耐火・耐震性:都市計画区域や防火地域では、建物の構造や使用材料に厳しい制限が設けられています。

これらの規定は住環境の安全性・快適性を高めるため、各自治体が独自の基準や条例を加えるケースも存在します。

倉庫・店舗に適用される基準の詳細説明

倉庫や店舗はその用途に応じた法的基準が細かく存在し各種手続きにも影響します。

-

倉庫:可燃性物品や危険物を保管する場合は消防法による基準が追加されます。防火区画や排煙設備の設置が義務付けられることが多いです。

-

店舗:不特定多数の利用を前提とするため、出入口の幅や避難経路、バリアフリー対応などの安全基準が厳格に定められています。

-

騒音規制:店舗や作業を伴う倉庫では、周辺への騒音・振動対策も要求されます。

これらの基準は建築確認申請の際の審査項目に含まれるため、計画段階から考慮が必須です。

附属建築物と主要建築物の違いと具体例

附属建築物とは、主要建築物を補助する目的で設置される構造物で、カーポートや物置、門や塀などが代表例です。主要建築物と附属建築物は、使用目的や構造上の独立性で区別されます。

| 分類 | 具体例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 主要建築物 | 住宅・事務所・工場・病院など | 主たる利用目的を持つ建物 |

| 附属建築物 | カーポート・物置・プレハブ・門・塀 | 主要建築物を補助・付属 |

附属建築物であっても、規模や構造によっては建築基準法上の建築物として扱う必要があり、建築確認申請が必要な場合も多いです。一方、移動可能で地面に定着していないプレハブや簡易ユニットハウスは、条件によって建築物に該当しないケースも存在します。

用途や設置状況に応じて規制が大きく異なるため、実際の計画や設置時には、地方自治体や関係法令の最新情報を必ず確認してください。

建築物に該当するもの・しないものの具体事例解説

建築基準法は、「土地に定着し、屋根および柱または壁を有する工作物」を建築物と定義しています。判断の際は、カーポートや物置、プレハブなどの旅現場で迷いやすいケースも多く、要件の満たし方によって扱いが変わります。

建築物に該当するものの代表例としては、住宅・店舗・事務所・倉庫、また地下街や高架下の施設、門や塀といった付属物も挙げられます。一方、屋根や柱・壁のいずれかを欠くものや、移動可能な仮設小屋は該当しない場合があります。

建築物に該当しないものの具体例

-

フェンス、看板、擁壁

-

小規模なテント、固定しない仮設建造物

-

屋根も壁もない物置や簡易シェルター

判断に迷う場合は、設置状況や定着性を確認し、必要に応じて建築主事や自治体に相談するのが確実です。

カーポート・物置・プレハブの建築物該当性判断

建築物になるかどうかは、以下の条件で判断されます。

| 項目 | 建築物に該当 | 建築物に該当しない場合 |

|---|---|---|

| 屋根がある | ○ | × |

| 柱または壁がある | ○ | × |

| 土地に固定・定着している | ○ | ×(簡易設置・移動可能) |

| 建築面積が基準を超える | ○ | ×(極小規模) |

設置の際は「柱・屋根」「定着性」「用途」「規模」を確認することが重要です。特にプレハブや物置、カーポートは判断基準を満たすかどうかで手続きや申請の要否が変わります。

カーポートの法規制と最新実務対応の解説

カーポートは、多くの場合「屋根」と「柱」を有しているため、建築物として扱われます。建築基準法に基づき、建築確認申請が必要となるケースが大半ですが、設置面積が10平方メートル未満など一部条件を満たす場合は申請不要と判断されることもあります。

特に2025年以降は地域や自治体ごとに取り扱いが厳格化しており、基準を満たさないDIYカーポートの場合は違法建築物とされることがあるため注意が必要です。また、既存のカーポートを増築・改修する場合も建築確認が必要な場合があるため、計画前に自治体窓口へ必ず問い合わせましょう。

物置・プレハブが建築物に含まれない理由と扱い

物置やプレハブは、設置状態によって扱いが異なります。屋根と壁がなく、簡易的に設置された場合には建築物として認められません。しかし、土地にしっかりと固定されており、屋根・柱・壁が揃っている場合は、建築物と見なされ建築確認申請が求められるケースが多いです。

なお、「建築物に該当しない倉庫」「プレハブ設置許可不要」などの例外扱いとなるケースも行政判断により生じます。そのため、設置前には必ず自治体の基準やガイドラインを確認し、必要な場合は事前協議を行うことが重要です。

工作物の定義と建築物との境界線で法的視点からの整理

建築基準法では、建築物と似た構造でも、「屋根」や「柱・壁」がない人工物を工作物と定義しています。看板、高架橋、擁壁、煙突などが該当し、これらは建築確認を要しないものや、建築物とは異なる規制が適用されます。特に都市部では、工作物に対しても安全基準が問われる場面が増えています。

工作物と認定される構造物の具体例と基準

下記は、工作物に該当する例とその判断基準です。

| 工作物の例 | 判断基準 |

|---|---|

| 看板 | 屋根や壁がなく、土地に定着 |

| 擁壁 | 土砂をせき止める、屋根無し |

| 鉄道高架 | 通過部分が屋根のみでも壁・柱がない |

| 仮設ステージ | 移動可能・短期利用 |

基準として、人工的な構造物でありつつ「屋根・柱・壁」のいずれかを備えていないものが対象です。設計や用途よりも、構造が重視されます。

準用工作物・指定工作物の法的違い

準用工作物と指定工作物は、法律上の取り扱いに違いがあります。準用工作物は建築物に準じた制限がかかる場合があり、指定工作物は建築基準法等により個別の規制が定められています。

| 種別名 | 内容 |

|---|---|

| 準用工作物 | 一定条件下で建築物とみなして規制を受ける |

| 指定工作物 | 法律で特別に指定された構造物のみ |

設置や改修の際は、各法令での分類や該当条件を事前に確認し、適切な手続きを行うことが求められます。

建築物の構造・高さ・大きさに関する法的基準と計算方法

屋根・柱・壁など構造要素の法的基準について

建築基準法では、建築物の構造要素として屋根・柱・壁に明確な基準が設けられています。土地に定着し、屋根及び柱または壁を有するものは建築物に該当し、法の適用対象となります。特に屋根は建築物の要件として不可欠で、簡易なカーポートや物置であっても屋根が柱や壁と一体になり、固定されていれば建築物扱いとなります。壁や柱も高さや強度が一定以上と定められています。

建築物の構造要素は、以下の基準と密接に関係しています。

| 構造要素 | 必須要件 | 建築物への該当条件 |

|---|---|---|

| 屋根 | 土地への固定 | 柱または壁と一体であること |

| 柱 | 強度と固定 | 屋根または壁を支えること |

| 壁 | 高さ・耐火 | 柱や屋根と一体の場合のみ該当 |

| 基礎 | コンクリート等 | 土地に定着していること |

カーポートやプレハブ、物置の法的基準も、この表に沿って判断されます。単にテントを張った程度では建築物には該当しませんが、しっかりとした構造で屋根があり、柱や壁があれば建築確認申請が必要となるケースが多くあります。

採光や排煙、防火規制との関係性を含めた解説

建築物の構造要素は、採光・排煙・防火規制とも深く関係しています。採光については、居室などでは窓や開口部の面積が床面積に対し一定割合以上必要です。排煙設備も火災時の安全性確保のため義務付けられ、壁や屋根の構造に合わせて設置計画が求められます。

防火規制はさらに厳格です。壁や屋根の構造計算は不燃材料の使用や、特定の地域では延焼防止の仕上げが法令で義務付けられます。

-

採光条件:主要な居室では十分な採光のため必要な窓面積を確保

-

排煙設備:用途や構造に応じて設置の義務と基準あり

-

防火構造:市街地や防火、準防火地域では法定の不燃化基準を遵守

構造だけでなく、これらの機能面への配慮も設計時には非常に重要視されています。採光や排煙措置がない場合、居室として認められない場合もあります。

建築物の高さ・面積制限の計算方法と留意点

建築物を設計・建設する際は、高さや面積に関する法的制限を厳守する必要があります。建築基準法では、用途地域ごとに建築物の高さ、容積率、建ぺい率などの上限が定められており、敷地の条件と用途によって計算方法が異なります。

主な高さ・面積制限は以下の通りです。

| 項目 | 計算方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 高さ制限 | 敷地境界線から一定勾配で斜線制限 | 隣接地や道路の規模で制限値が異なる |

| 建ぺい率 | 敷地面積×建ぺい率(%) | 地域ごとに上限値が定められる |

| 容積率 | 敷地面積×容積率(%) | 前面道路幅員による制限も考慮 |

| 延べ床面積 | 各階床面積の合計 | ロフトやバルコニーも条件によって算入 |

高さの上限は「絶対高さ制限」や「斜線制限」によって異なり、3階建て以上や特殊な屋根構造の場合は詳細な計算が求められます。バルコニーや小屋裏収納、屋上設備も特例が適用されることがあります。

建築基準法に基づく高さ・面積の具体的な算出事例

具体的な計算例を挙げます。例えば、敷地面積150㎡・建ぺい率60%・容積率200%の場合、建築可能最大床面積や延べ床面積は次の通りです。

-

建築面積 = 150㎡ × 0.6 = 90㎡

-

延べ床面積 = 150㎡ × 2.0 = 300㎡

高さの制限は前面道路幅員や隣地条件より定められるため、例えば道路斜線制限がある場合は建物から道路中心線に対する角度の範囲内で計画する必要があります。容積率は前面道路幅による緩和や制限を受けるケースも一般的です。

カーポートや物置、プレハブなどは、屋根の有無や基礎の定着状況により「建築物」としての面積算入や高さ制限の対象となることがあるため、注意が必要です。用途による特例や確認申請の要否も最新の法令を確認しながら計画することが大切です。

建築物と関連用語の区別で建物・構造物・工作物との違い

建築物と建物の法的および一般的な違いの整理

建築基準法では、建築物について「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するもの」と明確に定義されています。これにより、単なる建物や構造物と混同しがちな以下の用語の違いが生まれます。

| 用語 | 法的な定義の有無 | 主な要件 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 建築物 | あり | 屋根+柱or壁、土地に定着 | 住宅、倉庫、店舗、プレハブなど |

| 建物 | バラバラ | 一般的に建築物と同義で使われる | 住宅、事務所 |

| 工作物 | あり | 土地に定着、屋根や柱・壁は不要 | 看板、擁壁、煙突 |

| 構造物 | なし(一般用語) | 様々な構造を持つ人工のもの | 鉄塔、橋梁、フェンス |

建築物は法的な要件が明確に規定されており、建物や工作物とは一線を画します。特に、屋根や柱・壁の有無、土地への定着性が重要な判断基準となります。

用語の混同を避けるためのポイントと事例紹介

用語の混同を防ぐためには、法律上どこまでが建築物かを正確に理解することが不可欠です。例えば次のような事例があります。

-

屋根しかない構造物:屋根のみで柱や壁がない場合、建築物には該当しません。

-

物置やカーポート:小型のプレハブやユニットハウスでも、屋根と柱・壁があり土地にしっかり定着していれば建築物扱いとなります。

-

看板や擁壁などの工作物:屋根や柱・壁を持たず、法で定義された工作物に該当します。

ポイント

-

屋根+柱または壁で土地に定着しているか

-

案件ごとに具体的な設置状況を確認

-

建築基準法上の分類に注意

建築確認申請の必要性-プレハブ・ユニットハウスなど事例を織り交ぜて

プレハブやユニットハウスの設置も建築物に該当することが多く、この場合は建築確認申請が必要になります。建築確認申請とは、建築物の新築や増改築、用途変更を行う際に、建築基準法などの法令に適合しているかを事前に行政機関へ申請し審査を受ける手続きです。

具体的な申請が必要な建築物例

-

プレハブ倉庫や事務所

-

複数台用カーポート(屋根・柱・壁の構造がある場合)

-

ユニットハウス

建築物の規模や設置場所・用途によっては、建築確認申請の要否が異なるため、個別のケースごとに詳細確認が重要です。

確認申請が不要となるケースの具体例と条件

全ての簡易構造物が申請対象になるわけではありません。下記の条件を満たす場合は申請が不要です。

-

仮設の物置やプレハブのうち、短期間で撤去される工事用仮設建築物

-

10㎡以下の物置や小型のカーポート(自治体により要件が異なるため事前確認必須)

-

屋根や柱・壁が十分に備わっていない場合

申請不要となる具体例リスト

- 一時的に設置する仮設のプレハブ

- 床面積が10㎡未満の物置(大きさに関する法的基準)

- 簡易構造で土地に定着していないカーポート

確認申請の要否は、各市町村の条例や建築基準法の運用によっても異なるため、必ず現地の行政窓口や専門家への相談が推奨されます。設置前に要件を十分に把握することで、違反リスクを避けることができ安心です。

建築物に関わる手続き・許認可の基本概要と実務対応

建築物の設置や改築には、建築基準法を始めとする関連法規に基づいた適切な手続きが欠かせません。特に住宅や事務所、カーポート、物置、プレハブ施設など、用途や規模によって必要な許認可や提出書類が異なります。対応を誤ると違法建築と見なされることもあるため、流れや必要項目を事前に把握し、正しく進めることが重要です。居住空間や作業環境の法的要件を満たすためにも、専門家への相談や自治体の情報確認が推奨されます。

建築確認申請の流れと提出書類の解説

建築確認申請とは、建築物の新築や増築、主要改修工事を行う際に必要な許認可手続きです。建築基準法に基づき、設計図書や各種書類を自治体または指定確認検査機関へ提出します。申請手続きの基本フローは次の通りです。

- 設計図・構造図の作成

- 各種申請書・必要添付資料の準備

- 行政窓口への提出

- 審査および補正対応

- 建築確認済証の交付

下記に主要な提出書類、必要事項をまとめます。

| 書類名 | 主な内容 |

|---|---|

| 建築確認申請書 | 申請者/建築士/工事概要の記載 |

| 配置図 | 敷地と建築物の配置関係の図面 |

| 各階平面図 | 各階の構造・用途明示 |

| 立面図 | 建物の外観・高さを証明 |

| 構造関連書類 | 耐震・耐風など計算根拠 |

申請内容によっては、用途や建築物の大きさ・高さ、敷地条件に応じて追加資料が求められる場合もあります。

カーポート・物置設置時の注意点・必要書類

カーポートや物置の設置時には、建築物の定義・規模に合致するかの確認が不可欠です。特に以下の点を押さえておくことが大切です。

-

屋根付きで固定設置されたカーポートや物置は建築物に該当するケースが多く、建築確認申請が必要

-

仮設状態や一定規模未満の場合は、申請が不要な事例もある(自治体基準を必ず確認)

-

隣地境界や道路後退距離、用途地域の法令規制にも注意

申請時に必要な主な書類

-

配置図

-

各階平面図(物置の場合は内部仕様も記載)

-

簡易構造計算書(大きさや高さにより必要)

-

許可申請書

カーポートや物置の設置は、耐久性や安全性だけでなく、法的条件も深く関わります。プレハブやユニットハウスも含めて、設置前の法令チェックが不可欠です。

改築・増築・修繕等の法的区分と手続きの詳細

建築基準法では、改築・増築・修繕・模様替えなどの工事内容によって手続きや確認申請の要否が異なります。工事の区分は以下の通りです。

-

改築:既存建築物を基礎か骨組まで撤去し新築同様に建て直す場合

-

増築:床面積を増加させるもの

-

修繕・模様替え:構造上主要な部分に影響を及ぼす修繕や仕様変更

増築や一部規模を超える工事では必ず建築確認が必要です。床面積の拡大や高さ変更は「用途変更」や「容積率」の規制に注意しましょう。

| 区分名 | 確認申請の要否 |

|---|---|

| 改築 | 原則必要 |

| 増築 | 原則必要 |

| 修繕 | 特定規模以上は必要 |

| 模様替え | 内容により要否判断 |

工事を実施する前に、建築士や専門家に相談し、適切な申請と許認可を確実に行うことが求められます。

大規模修繕や模様替えの定義・区分と注意点

大規模修繕や大規模な模様替えは、法的な定義と要件が細かく定められています。主なポイントは次の通りです。

-

大規模修繕とは、主要構造部の1/2超を同一材料で修繕する工事

-

大規模模様替えは、主要構造部の1/2超の模様替えを行う場合

-

これらの場合は、必ず建築確認申請が必要となります

特に耐震補強や外壁の全面改修、防火改修などでは、最新の建築基準をクリアするため追加報告書が必要なケースも生じます。工事前には着手時期、必要書類、工期目安などを事前に把握し、適切な工程管理を行うことがポイントです。

テーブル:大規模修繕・模様替えチェックリスト

| 工事項目 | 必要な書類 | 注意点 |

|---|---|---|

| 耐震補強 | 構造計算書 | 最新基準に適合しているか精査 |

| 外壁改修 | 設計図・仕様書 | 防火・断熱性能の適合確認 |

| 屋根全面交換 | 施行図・工程表 | 高さ変更時は追加確認申請必要 |

| 防火区画変更 | 専門家の意見書 | 防火・避難経路の現行基準への対応が必要 |

これらの工事では、適法性だけでなく安全性・長期耐用性の確保も重要です。着手前には必ず申請要否を自治体窓口で確認し、工事の流れを正確に把握しましょう。

実務で直面する建築物の疑問とトラブル事例

建築物の定義は建築基準法などで厳格に定められていますが、現場では「これは建築物に当たるのか?」という疑問やトラブルが頻発しています。特にカーポートや物置、プレハブなど、判断が難しい施設でトラブルになることが多く、理解不足が原因で行政指導や違法扱いとなる例も見られます。

主要な建築物該当性のチェックポイントは次の通りです。

-

屋根・柱・壁の有無

-

土地への定着状況

-

用途と規模

-

設置場所と地域ごとの規制

-

建築確認申請の要否

下記のテーブルは代表的なトラブル事例と原因をまとめたものです。

| 事例 | ポイント | 主な原因 |

|---|---|---|

| カーポート設置後の指導 | 屋根のみで壁がない場合の解釈 | 柱・壁の判断ミス |

| 物置の取扱い | 移動可能な仮設か定着か | 設置方法の誤認 |

| プレハブ建物 | 建築確認申請が不要と誤解 | 法定基準の未確認 |

| 屋根なし構造物 | 工作物か建築物かの区分曖昧 | 構造の理解不足 |

| ユニットハウスの設置 | 基礎の有無と建築確認の必要性判断 | 土地定着性の誤解 |

建築物該当性を巡っては、持ち主や設計者の認識と行政側の判断が食い違うことがあり、しばしば法的な争いにつながっています。

建築物該当性を巡る誤解と裁判例・行政判断の紹介

「建築物かどうか」の論点は裁判例や行政判断でも数多く取り上げられています。例えば、定着式の物置やプレハブ事務所について、「屋根」「柱」「土地への定着」が揃い、実態として利用可能であれば建築物と認定されることが一般的です。

よくある誤解として、

-

「仮設だから建築許可はいらない」

-

「壁がないから建築物ではない」

-

「移動できるものは対象外」

などがあります。しかし行政判断や判例では、短期間の設置や移設可能な構造物であっても、一定期間以上土地に据え付け利用されていれば建築物とされ、建築確認申請が必要になるケースもあります。

また、カーポートでも三方向に柱や屋根があり、常時設置されている場合には建築物とされる事例が多く、設置前に必ず確認が求められます。

防火・耐火規制に関するトラブルケース

建築物と認定された場合、防火や耐火性能に関する建築基準法の規制対象となり、基準を満たさない設計や仕様であった場合に行政の是正命令や利用停止、罰則を受けた事例も少なくありません。

以下に発生しやすいトラブル例をまとめます。

-

プレハブ事務所で消防法の基準を満たさずに使用開始し、改善指導を受けた

-

仮設倉庫が防火地域内で耐火構造の条件を満たさず撤去命令を受けた

-

物置やカーポートが近隣境界からの距離不足で設置後に移設指導された

用途ごとの耐火・防火基準や、地域ごとに求められる安全対策は異なるため、設計段階での十分な確認が不可欠です。

実際の行政対応例とトラブル回避のポイント

行政が建築物該当性の判断ミスを指摘した後、多くの場合は是正指導や建築確認申請のやり直しが必要となります。トラブル回避のためには、事前相談や自治体のガイドライン活用が効果的です。

トラブルを避けるための主なポイントは次の通りです。

-

設置前に地域の建築指導課に問い合わせする

-

屋根と柱・壁の有無だけでなく、土地への固定状況や用途も確認

-

カーポートや物置、プレハブなどはうっかり法令違反になりやすいため最新の行政見解を参照

-

必要に応じて建築士・専門家に相談

建築基準法や地方自治体の条例では、条件ごとに細かく建築物・工作物の線引きがされているため、独自判断による設置は避け、必ず確認と適切な手続きを経て安全・安心な建築物利用を心がけましょう。

建築物の法令情報・参考資料・チェックリストの紹介

公式ガイドライン・判例データの活用方法

建築物に関するトラブル回避や適切な設計・申請手続きのために、公式ガイドラインや判例データの活用は必須です。行政機関が公開しているガイドラインは、建築基準法や都市計画法の正確な運用ポイントを網羅しており、解釈の誤り防止にも役立ちます。

強調すべきポイントは下記の通りです。

-

建築基準法関連の手引き:国土交通省や自治体のサイトで最新の取り扱いが確認可能

-

判例データベース:建築確認申請や構造物の扱いに関する過去の裁判例で実務的リスクの洗い出し

-

各種告示一覧:法律改正や基準の変更箇所を分かりやすく確認できる

定期的な法令チェックを行い、建築物・工作物の区別やカーポート・物置・プレハブなどの事例別運用に備えることが重要です。

最新法令・告示・通知の要点と調査手法

建築物に関する法令改正や新告示・通知は、現場の実務や申請に直結します。最新情報を継続的に調査・把握することがリスク管理と適正対応の鍵です。

主な調査手法を以下にまとめます。

| 調査手法 | ポイント |

|---|---|

| 公式官報・自治体HP | 新しい法令・告示・通知の原文や要約を即時掲載 |

| 行政のプレスリリース | 簡易な解説や活用事例、改正背景がわかりやすくまとめられている |

| 業界団体・資格学校 | 実務解説やFAQ、建物用途ごとの判断基準に特化した専門情報を発信 |

| 法律専門家の解説 | 判例や運用事例など現場対応力を高めたい場合に効果的 |

構造物の大きさ、高さ、定着状態や用途による扱いは法令ごとに異なります。調査時は「最新」「正確」「根拠の明示」の3点を必ず確認しましょう。常に行政ページや官報などで公式原典をあわせてチェックし、不安点は自治体や専門家へ早めに相談するのがおすすめです。

建築物関連用語集と法的根拠リスト

建築物や工作物、建物の定義・扱いには業界特有の用語や法律根拠が多数存在します。正しい理解と迅速な確認のために主要用語・法的根拠をリスト形式で押さえておくと便利です。

| 用語 | 概要 | 主な法的根拠 |

|---|---|---|

| 建築物 | 土地に定着、屋根と柱/壁 | 建築基準法第2条 |

| 工作物 | 建築物以外の人工構造物 | 建築基準法第88条等 |

| 建物 | 固定資産税や民法基準 | 民法・国税庁通達 |

| 建築設備 | 建築物に附属の設備 | 建築基準法 |

| 構造物 | 用途問わずの人工構造物 | 関連各法 |

| プレハブ | 仮設/固定で扱い異なる | 建築基準法・自治体規定 |

| カーポート | 定着・構造次第で区分変化 | 建築基準法 |

| 物置 | 構造・用途で区分が分岐 | 建築基準法等 |

これらの用語や根拠を把握することで、申請・設計・変更時のトラブル予防や、自治体への適切な質問提出がスムーズに行えるようになります。常に最新の法令・用語を整理し、必要に応じて各種リストをアップデートしていくことが、正確な実務対応の鍵となります。

建築物に関する相談先と依頼時のポイント解説

専門家や行政窓口への効果的な相談方法

建築物の定義や建築基準法への対応について迷った際は、まず専門家や行政窓口への相談が役立ちます。市区町村の建築指導課や建築相談窓口では、建築物や工作物の定義確認や申請に関する情報を具体的に案内してもらえます。一級建築士や行政書士といった専門知識を持つ士業に相談することで、法律の適用範囲や建築確認申請の要否なども明確にできます。

以下のような方法で効率的に相談することが可能です。

-

行政の公式ホームページやFAQをチェックすると、カーポートやプレハブ、物置などの扱いについても最新情報が得られます。

-

電話相談では、事前に疑問点をリストアップしておくとスムーズです。

-

オンライン窓口を活用すれば、図面や資料を添付して具体的な照会が可能です。

主な相談先と受付内容を表でまとめました。

| 相談先 | 主な対応内容 | 相談方法 |

|---|---|---|

| 市区町村 建築指導課 | 建築基準法・建築物定義の確認 | 電話・来庁・オンライン |

| 一級建築士事務所 | 法的調査・設計・建築の適法性 | 面談・オンライン |

| 行政書士等の士業 | 確認申請書類作成、手続き代行 | 予約制・オンライン |

建築工事依頼時の注意点と費用相場の目安

建築物の新築や増改築、カーポートやプレハブ設置などを行う際は、事前に確認申請の要否や必要な書類、建築基準法に該当するかの判断が大切です。違反工事を防ぐためにも、次のポイントを押さえましょう。

-

建築確認申請が必要かどうかを必ず確認する

-

見積もり内容や工事範囲、保証規定を事前にチェックする

-

物置やユニットハウス、カーポートの設置条件は自治体によって異なるため、必ず最新のルールを照会する

費用相場は物件の規模や使用資材、工期で大きく異なります。下表に一般的な例を掲載します。

| 工事内容 | 確認申請必要性 | 概算費用相場 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 物置(大型) | 必要な場合あり | 15〜40万円 | 定着・屋根・壁の有無で要確認 |

| カーポート | 必要な場合あり | 20〜50万円 | 図面提出、申請代行の相談推奨 |

| プレハブ(事務所用途) | 必要 | 50万円〜 | 用途・規模次第で追加の適用法令あり |

オンライン窓口や電話相談の紹介

現代では行政の建築相談窓口もオンライン化が進んでおり、Webフォームや専用メール、ビデオ会議システムで効果的に相談できます。ネット経由での事前申込みやチャット相談サービスも用意されている自治体が多く、資料の事前提出ができるため対応もスムーズです。

-

行政オンライン窓口…申請書類アップロード・専門職員応答

-

電話相談…疑問に即時回答、予約不要

-

Web相談フォーム…24時間受付・返信型で記録が残る

これらを組み合わせて利用することで、一度の相談で問題の全体像を把握しやすくなります。

信頼できる業者選びの比較ポイント

建築物の工事を依頼する際には、信頼性が高く専門的な知識を持つ業者を選ぶことが重要です。業者比較の際に押さえるべき基準を以下にまとめます。

-

過去の施工事例やレビュー評価

-

建築士など専門資格の有無

-

見積もり内容の透明性と説明

-

保険や保証・アフターサービス体制

-

申請・手続き代行の実績

現地調査の際は疑問点を具体的に質問し、無理な値引きや不明瞭な追加費用が発生しない業者を優先しましょう。複数社で比較検討した上で決定することで、トラブルや違法建築を防ぐことができます。