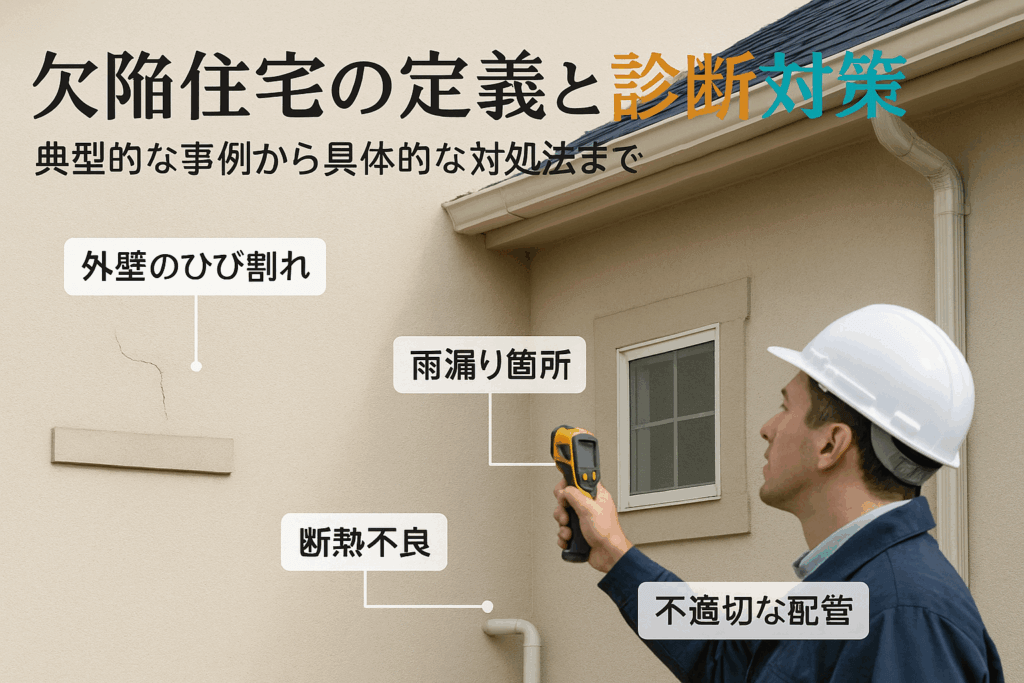

「もしかして、購入した家に隠れた問題があるかも?」――そんな不安を感じていませんか。実は、国土交通省の調査では【住宅トラブルの相談件数が年間2万件以上】にものぼり、構造上の欠陥や雨漏り、断熱材の手抜き施工など、深刻な問題が実際に起きています。とくに「基礎の根入れ不足」や「防水工事の不良」などは、新築・中古を問わず多くの消費者トラブルの原因となっているのが現状です。

欠陥住宅は見た目や価格だけでは分かりづらく、「気づいたときには数百万円規模の修繕費が必要だった…」というケースも少なくありません。さらに、2024年の改正建築基準法以降も、住宅業界全体で施工ミスやメーカーごとの品質差が取り沙汰されています。

「自分の家は大丈夫だろうか?どうやって見分けるの?」そんな悩みを持つ方のために、本記事では欠陥住宅の具体的な種類・事例・最新情勢から、正しい診断・トラブル時の対策まで徹底解説します。今すぐ知っておきたいポイントを先回りでお伝えしますので、ぜひ最後までご一読ください。

欠陥住宅とは何か?定義・特徴と消費者被害の全体像

欠陥住宅とはの基本的な定義と法律上の取り扱い

欠陥住宅とは、本来備わっているべき安全性や居住性能を満たさず、住まいとして重大な問題を抱えた建物を指します。多くの場合、建築基準法に違反していたり、設計ミスや施工不良の結果として現れます。日本では住宅購入後に生じた欠陥について「瑕疵担保責任」が問われることがあり、新築住宅の場合は引き渡しから10年間、売主や施工業者が補修や賠償の責任を負います。中古住宅の場合でも契約内容によっては一定期間、同様の責任が適用されます。

欠陥住宅とは瑕疵担保責任や建築基準法との関係を詳述

住宅の欠陥に関連して重要なのが「瑕疵担保責任」や「建築基準法」の存在です。新築住宅には10年間の瑕疵担保責任が義務付けられており、主要構造部や雨水の侵入に関する不具合が生じた場合、施工会社は無償で補修する義務があります。建築基準法に適合しない場合には、不適合内容に応じて行政指導や改善命令が発せられ、重大なケースでは裁判や損害賠償請求の対象となります。責任の所在や補償内容は下記の通りです。

| 区分 | 責任期間 | 主な適用範囲 |

|---|---|---|

| 新築住宅 | 10年 | 構造耐力上主要部分、雨水侵入 |

| 中古住宅 | 契約時に個別設定 | 契約書記載の範囲(要確認) |

| 建築基準法違反 | 違反発覚時随時 | 対象部分の是正・罰則 |

欠陥住宅とは新築住宅と中古住宅における欠陥の違い

新築住宅の場合、設計ミス・施工不良が多い一方、中古住宅では経年劣化と過去のリフォーム工事の瑕疵が問題となりやすいです。新築では瑕疵担保責任により補償範囲が広いものの、中古住宅では売主に明示された範囲でしか補償が受けられないケースが多数です。また、新築は保証期間が10年ですが、中古は1~2年程度に限定される例も見受けられます。

欠陥住宅とは問題の背景と発生状況

欠陥住宅とは市場構造や施工体制の課題が欠陥増加に及ぼす影響

近年、住宅の大量供給による工期の短縮・下請け構造の複雑化が欠陥住宅増加の要因とされています。大手ハウスメーカーや建売住宅では、複数の下請け業者による管理体制の不備や人手不足から、チェック漏れや手抜き工事が発生しやすくなっています。下請け構造のリスクは主に下記の通りです。

-

監理者と作業者の連携不足

-

熟練大工不足による技術低下

-

原価抑制による資材・工程の簡略化

欠陥住宅とは最新データやニュースを用いた被害実態の解説

住宅瑕疵に関する相談は2024年時点でも消費生活センターに多数寄せられており、最も多い事例には雨漏り・ひび割れ・歪みなどがあります。近年のニュースでは、ハウスメーカーによる大規模な施工不良や自治体による行政指導の例も増えています。損害賠償金額が数百万円規模に及ぶ事案や、精神的苦痛による訴訟も少なくありません。欠陥を見逃すと長期間にわたって深刻な被害と高額な修繕費が発生するリスクがあります。

代表的な被害例:

-

雨漏りによる内装・家具の損傷

-

構造部の傾きや沈下

-

法律違反による建て直し命令

欠陥住宅とはの典型的な種類と具体事例を豊富な写真で解説

欠陥住宅とは木造住宅における主な欠陥パターンの分析

木造住宅の欠陥は、構造や快適性に大きな問題を引き起こすため注意が必要です。以下のようなパターンが代表例です。

-

基礎や柱のひび割れ、傾き

-

金物の取り付け忘れや省略

-

断熱材の施工不良

-

雨漏りや防水不良によるカビの発生

下記テーブルは欠陥のパターンごとの問題点を整理しています。

| 欠陥パターン | 住まいへの影響 |

|---|---|

| 基礎のヒビ | 建物全体の耐震性低下・傾き |

| 柱や梁の欠損 | 構造強度不足・倒壊リスク |

| 断熱材省略 | 夏暑く冬寒い・光熱費増加 |

| 金物不足 | 地震時の倒壊リスク増加 |

| 防水不良 | カビや腐食・健康面の悪化 |

木造住宅では、「ホールダウン金物の省略」や「断熱材不足」による不快な住環境が多く報告されています。施工現場の確認が非常に重要です。

欠陥住宅とは基礎の根入れ不足やホールダウン金物の省略例

基礎の根入れが不足している場合、建物全体の荷重を支えきれず、不均等な沈下や傾きが発生します。典型的な現象としては、「基礎のひび割れ」「床の傾き」「ドアや窓が閉まりにくい」といったトラブルがあります。ホールダウン金物が省略されていると、地震や強風時に構造材が抜け落ち、最悪の場合住宅が倒壊する危険も。これらの欠陥は新築から早い段階で現れることが多く、10年以上経過した住宅でも発覚する事例が報告されています。現場写真や専門家診断により、基礎部分の施工ミスが発覚するケースが多いです。

欠陥住宅とは断熱材省略や防水工事不良の施工ミス事例

断熱材の省略や不十分な施工は、居住性の大きな低下や光熱費の増大をもたらします。部屋ごとで温度差が激しい、結露やカビが発生するといったトラブルは多くの家庭で確認されています。また、防水工事の不良から生じる雨漏り被害も深刻です。屋根や外壁、窓の取り合い部分から水が侵入し、見えない場所で木材の腐食や鉄部の錆発生なども進行します。放置すると修繕費用が膨大になるため、早期発見が重要となります。

欠陥住宅とは鉄筋コンクリート及び鉄骨住宅の欠陥特徴

鉄筋コンクリートや鉄骨住宅の欠陥は、建物寿命や性能の低下をもたらす深刻な問題です。

主な欠陥例をリスト化します。

-

鉄筋の本数不足や配置ミス

-

コンクリート強度不足やジャンカ(空隙)

-

鉄骨部の溶接不良・錆の進行

-

遮音・防音性能の不足

RC造や鉄骨造は構造の見た目が頑丈でも、目に見えない部分の妥協施工が後年になり甚大な問題として判明する傾向があります。

欠陥住宅とは鉄筋不足、コンクリート強度低下、溶接不良の判別法

鉄筋コンクリート住宅では、「鉄筋量が設計通りに配置されていない」「コンクリートの圧縮強度が不足している」などが典型的な欠陥です。鉄骨住宅でも「溶接部の亀裂」や「ボルト締結ミス」が耐震性能を著しく損ねます。こうした内部欠陥は、完成後は専門の非破壊検査やコア抜き調査によってのみ判明します。床や壁の微振動、内装のひび割れなどが初期のサインとなるため異変を見逃さない観察がポイントです。

欠陥住宅とは防音性能不足による居住性問題の実例紹介

防音性能が不足している住宅も大きな欠陥のひとつです。マンションや戸建て問わず、上下階や隣室からの生活音が簡単に伝わってしまうケースが増加。特にRC造マンションで「スラブ厚不足」や「遮音材の省略」によるトラブルが報告されています。以下の問題点が多くの事例で確認できます。

-

子供の足音や生活音が深夜に響く

-

外部の車両音や工場騒音が室内まで伝わる

-

音によるストレスや精神的苦痛が生じる

防音補強は後付けで対応が困難なため、購入や入居時に性能値や過去のトラブル事例の確認が重要です。

欠陥住宅とはハウスメーカー別の欠陥住宅傾向と選定時の注意点

ハウスメーカーを選ぶ際には、住宅の品質や安全性が重要なポイントとなります。近年、欠陥住宅の問題がニュースやSNSで多く取り上げられており、どのハウスメーカーが信頼できるかを慎重に見極める必要があります。建築基準法に適合しない施工や設計ミス、不十分な現場管理などが原因で、住宅の不具合や損害、精神的な苦痛が発生するケースも見受けられます。下記では、メーカーごとの特徴や注意ポイントを詳しく解説します。

欠陥住宅とは欠陥住宅が多いとされるメーカーの特徴とユーザー評価

住宅の欠陥が多いとされるハウスメーカーには、いくつか共通した特徴があります。現場管理の徹底度や施工技術者の教育体制、サポート体制が不十分な場合、施工不良や瑕疵が多発しやすくなります。下記のテーブルでは主な問題点をまとめています。

| 主な特徴 | 具体的リスク | ユーザー評価傾向 |

|---|---|---|

| 現場管理の不足 | 施工ミスの見逃し・手抜き工事 | 不具合発生後の対応に不満の声が多い |

| 業界経験の浅い下請けを多用 | 品質のバラつき・基礎工事の不良 | 長期トラブル例も散見される |

| アフターサービス体制が弱い | 保証期間内でも対応遅れ | 住まいの安心感が低下 |

多くの口コミや知恵袋などでも、「このメーカーは欠陥対応が遅い」「設計説明と異なる仕上がりだった」といったネガティブなレビューが投稿されています。選定時にはユーザー評価やトラブル事例を十分に確認しましょう。

欠陥住宅とは裁判例や損害賠償事例を踏まえた信頼度ランキング

近年の欠陥住宅訴訟では、損害賠償金額や裁判の勝率、メーカーごとの差異が注目されています。信頼性の高いメーカーほど裁判例が少なく、問題発生時の対応も迅速です。以下の要素を軸に、信頼度の比較を行うことが大切です。

-

過去5年で公開されている欠陥住宅訴訟の件数

-

施工不良や瑕疵担保責任による賠償実績

-

欠陥を訴えた際の和解・勝率、損害賠償の平均金額

上記のデータは消費者センターや行政の発表などからも確認できます。ランキング情報を参考に、なるべくトラブル発生率の低いメーカーを選ぶことが失敗しない住宅取得につながります。

欠陥住宅とは大工や専門家が指摘する施工リスクの高い要因

現場経験豊富な大工や専門家は、特定の施工工程や材料選定に注意を促しています。施工リスクが高まる要因は以下の通りです。

-

住宅の基礎や鉄筋、コンクリートの施工精度不足

-

設計図と異なる現場対応による構造的な問題

-

省略されやすい断熱・結露対策

これらのポイントは、住宅診断(欠陥住宅診断)や第三者機関のチェックで早期発見が可能です。依頼者側も事前に施工現場を確認し、専門家への相談を早めに行うことでリスク軽減につながります。

欠陥住宅とは安心して選ぶためのハウスメーカー選びのポイント

安心できるハウスメーカーを選ぶためには、施工技術だけでなく、説明責任や問題発生時のサポート体制を確認することが重要です。製品保証やアフターサービス、契約内容の透明性も信頼の指標となります。

チェックポイント:

- 保証期間と10年保証延長制度の有無

- 契約前に詳細まで説明されるか

- ユーザー向けの無料住宅調査や瑕疵の事前確認体制

- 長期にわたるサポートの実施状況

これらの項目を丁寧に比較検討することで、欠陥住宅のリスクを最小限に抑えられます。

欠陥住宅とは評判・契約前チェックリスト・アフター対応の重視点

契約前のチェックリストとして下記を推奨します。

-

会社の過去のトラブル事例やニュース

-

ハウスメーカーの瑕疵担保責任期間と追加保証内容

-

消費者センターへの相談実績

-

契約書記載の工事内容や監督体制の説明

-

アフターサービスの連絡・対応スピード

十分な説明と納得できる対応を約束できるメーカーを選ぶことが、安心できる住宅購入への第一歩です。【住友林業】など大手にも欠陥住宅事例は存在しますが、しっかりとしたチェックと対策があればリスクを減らせます。

欠陥住宅とは専門家による欠陥住宅診断と無料調査サービスの活用法

欠陥住宅とは、住宅の構造や設備に重大な不備や性能不足があり、安全や暮らしに支障をきたす住宅を指します。新築・中古問わず発生し、建築現場での施工ミス・設計ミス・工事監理の不備などが主な原因です。近年、メーカーの施工不良によるトラブルや、法定保証期間内での瑕疵発覚も多く、住宅購入時の注意点として重視されています。安心して住み続けるために、専門家による欠陥住宅診断や無料調査サービスの活用が重要です。これらのサービスでは、基礎や鉄筋、外壁、雨漏り、壁の亀裂などの状態をプロが詳細にチェックし、リスクを見逃しません。住宅購入や居住後のトラブルを未然に防ぐため、専門診断を積極的に活用してください。

欠陥住宅とは自分でできる欠陥チェックの具体的手順と注意点

住宅の状態を自分でチェックする際は、施工不良や瑕疵の兆候を見逃さないことが大切です。以下の手順を参考にしてください。

チェック手順

- 壁や天井の「ひび割れ」や「剥がれ」を目視で確認

- 床や窓の「傾き」「開閉不良」がないか動作チェック

- 雨漏りや水染みが無いか屋根裏と天井周辺を確認

- 基礎部分や外壁の「コンクリートのひび」や「浮き」の観察

- 配管や電気設備の異音・不具合・異臭の点検

特に新築でも発生する「地盤沈下」「断熱不足」などは自分で把握しづらいため、気になる点があれば早めに専門家へ相談しましょう。自分だけで判断できない場合や異常を感じた場合は、後述の診断サービスの利用をおすすめします。

欠陥住宅とは住宅診断で必ず確認すべきポイントと写真記録のコツ

専門家による欠陥住宅診断では、次のポイントを確実にチェックします。

必須チェックポイント

-

構造部(基礎、鉄筋、土台、梁、柱)の施工状態

-

外壁や屋根の防水・断熱処理

-

サッシ・玄関ドアの取付精度と開閉

-

室内の傾き・床鳴り・ドアや窓の不具合

写真を記録する際のコツは、「全体→問題箇所→拡大」の順で残すこと、スマートフォンでも十分ですが、できるだけ日時や場所のメモも同時に撮影すると記録性が向上します。客観的な証拠として活用でき、トラブル時の交渉材料や損害賠償請求時の根拠にもなります。

欠陥住宅とは無料および有料の診断サービスの違いと選び方

無料と有料の診断サービスには明確な違いがあります。

| サービス種別 | 主な内容 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 無料診断 | 簡易なチェックやヒアリングが中心 | 料金負担ゼロ・手軽に利用できる | 詳細な構造診断や報告書作成は対象外なことが多い |

| 有料診断 | 専門家による詳細な目視・器具チェック、現状分析 | 専門的・客観的で信頼できる報告書が得られる | 数万円〜の費用がかかる、申し込み前に内容確認が必要 |

選び方のポイントは、“費用だけでなく診断範囲や信頼性”で比較することです。中古住宅やトラブルが疑われる場合は有料診断の方が確実ですが、「まずは無料で相談して不安点を整理し、必要なら有料へ」という順で活用するのもおすすめです。

欠陥住宅とは信頼できる専門家への依頼法と依頼時の質問例

診断や調査を依頼する場合、信頼できる専門家かどうかを見極めることが重要です。

依頼前のチェックポイント

-

建築士や住宅診断士など「資格所有者」である

-

過去の診断実績や専門分野が豊富

-

料金体系や調査内容が明確に説明される

依頼前に尋ねるべき主な質問例

-

「診断後の詳細な報告書はもらえますか?」

-

「どこまで調査してもらえますか?潜在的な構造の問題も見ていただけますか?」

-

「追加料金やオプションは発生しますか?」

信頼できる専門家へ相談することで、不安や疑問が明確になり、必要な対応や補修・損害賠償請求などもスムーズに進めることが可能です。住宅の将来価値や安心を守るため、しっかりと専門家を選びましょう。

欠陥住宅とは購入後のトラブル対応と法的救済の方法

欠陥住宅とは欠陥住宅と気づいた時の具体的な初動対応方法

欠陥住宅に気づいた時は、迅速かつ冷静な対応が重要です。まず住宅の不具合や問題点を写真や動画で記録し、書面でも詳細を残しましょう。記録の例として、以下のような内容を推奨します。

-

問題の発見日と場所

-

状況の詳細な説明

-

関連する契約書や保証書の保管

次に、住宅を購入した不動産会社や施工業者に連絡し、状況説明と対応を依頼します。この際には証拠を揃え、やり取りを記録に残すことで後のトラブル防止につながります。不安がある場合は、自治体や専門機関の無料相談窓口に早めに相談し、第三者の意見を得ることがトラブルの長期化を防ぐポイントです。

欠陥住宅とは消費者センター、住宅紛争処理機関、弁護士利用の流れ

欠陥住宅問題では、個人での解決が難しい場合に公的機関や専門家の利用が効果的です。相談先の選択肢と主な役割は下記の通りです。

| 相談先 | 主なサービス | 連絡方法 |

|---|---|---|

| 消費者センター | 初期相談・情報提供 | 電話・来所 |

| 住宅紛争処理支援センター | 専門家による調停やあっせん | WEB・電話 |

| 弁護士 | 法的手続き・交渉・訴訟代理 | 相談・依頼 |

最初に消費者センターで状況整理とアドバイスを受け、その後住宅紛争処理支援センター等へ調停を申し込むのが一般的な流れです。解決が困難な場合は、弁護士に相談し損害賠償請求や訴訟へ発展させることも可能です。手続きには準備期間や費用がかかるため、早めに証拠や記録を整えておくことが重要です。

欠陥住宅とは裁判における勝率、費用、損害賠償の可能性の解説

欠陥住宅を巡る裁判は、証拠の充実度や専門家の意見が大きく勝敗に影響します。全国平均の勝率は決して高くなく、完全勝訴とならないケースも多いのが現状です。判決までの期間は1年程度かかることもあり、多くの場合、途中で和解になるケースも少なくありません。

費用面では、弁護士費用、鑑定費、裁判費用などが発生し、一般的には数十万円から100万円以上になることもあります。損害賠償の可能性は、住宅の欠陥の重大さや契約内容、施工不良の証拠の有無・程度によって大きく異なります。下記のリストで全体の流れや注意点をまとめました。

-

事前に専門家の診断を受けて証拠を確保

-

弁護士費用や鑑定費を考慮

-

差額の損害賠償が認められても全額回収できるとは限らない

欠陥住宅とは損害賠償額の目安や精神的苦痛に対する補償実態

損害賠償の金額は欠陥の規模や修復費用によって異なり、目安としては修理に必要な費用全額や、住めなかった期間の家賃相当額が請求されるケースが多いです。しかし、判決で認められる金額は請求額より低くなる場合も多く、精神的苦痛への慰謝料も高額にはなりにくい傾向です。

| 項目 | 損害賠償の一般的な範囲 |

|---|---|

| 修繕費用 | 欠陥箇所の補修実費 |

| 仮住まい費用 | 一時的な転居費・家賃等 |

| 精神的苦痛 | 10万~50万円程度の慰謝料 |

住宅購入後に欠陥が発覚した場合は、証拠をもとに冷静に対応し、専門家と連携を取りながら解決を目指すことが最も確実な方法です。

欠陥住宅とは瑕疵担保責任と10年保証、損害賠償の全体像

欠陥住宅は、住宅の構造や性能が本来の基準を満たさず、住まいとして大きな問題を抱えている住宅を指します。近年、注文住宅や新築でも見えない部分の施工不良による損害や、契約と異なる仕上がりで精神的苦痛に悩まされる事例が相次いでいます。こうした場合の法的な責任や保障制度を知ることは、住宅購入や建築時の大きな安心材料となります。損害賠償や無料調査の活用、信頼できる診断を受けることで後悔や損失を未然に防ぎやすくなります。

欠陥住宅とは瑕疵担保責任の期間と制度の仕組み

欠陥住宅における重要な制度が「瑕疵担保責任」です。この責任は、建築会社や不動産会社が一定期間、住宅に構造耐力上重要な欠陥や雨漏りなどの瑕疵が判明した際に、補修・賠償などの対応を義務付けるものです。注文住宅や新築住宅では、法律によって引渡しから10年間が最低保証と定められています。

具体的には、基礎や柱、コンクリート部分などの構造体と、屋根や外壁などの防水部分が瑕疵担保責任の範囲です。不動産購入後にこれらの部分で問題が発覚した場合、期間内なら会社に無償修理を求めることができます。

欠陥住宅とは10年保証の適用条件と20年延長の可能性

現在、新築住宅には10年の瑕疵担保責任が義務付けられています。この10年保証は、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分が対象です。ただし、保証の適用には「施工会社の瑕疵であること」が条件です。

近年では、さらに安心のために追加費用を支払うことで10年保証を延長し、最大20年の長期保証を選べる住宅も増えています。保証延長の際には、以下の点に注意が必要です。

| 10年保証 | 20年延長保証 |

|---|---|

| 構造体、防水のみ | 主に同じ部位だが保険・点検条件あり |

| 無料で法律義務 | 追加費用・点検義務発生 |

| 施工会社倒産時も保険適用 | 契約内容要確認 |

この表を参考に、自分の住宅に適用される条件や費用を事前に把握しておくことが重要です。

欠陥住宅とは保証利用時の注意点・保証範囲・トラブル事例

住宅保証を利用する際は、その範囲や条件をよく確認しておきましょう。保証の範囲は、構造体や防水部分以外の内装や設備の不具合には原則適用されません。また、経年劣化や住む人の過失による損傷も補償外となるケースが多いです。

トラブル事例としては、保証期間外の発覚や記録不足で補償が受けられないケース、住宅メーカーによる対応遅れなどが挙げられます。不安な場合は、住宅診断(インスペクション)や消費者センターへの相談、無料調査の活用が安心です。

保証利用時のポイント

-

書面の内容を必ず保管する

-

定期点検を受けて証拠を残す

-

問題があればすぐに連絡する

十分な確認と記録がトラブル回避に大きく役立ちます。

欠陥住宅とは施工不良や不法行為責任に関する法的整理

欠陥住宅が見つかった場合、施工会社や売主は「施工不良責任」や「不法行為責任」を問われる可能性があります。施工不良による損害賠償は、契約違反や法定責任に基づき請求できます。損害賠償金額は補修費や精神的苦痛も対象となる場合があります。

ただし、訴訟となった際は「契約内容」「証拠」「発見時期」などの要素が結果に大きく影響します。近年、ハウスメーカーとの裁判事例も増えており、勝率や金額が低い例もありますので、泣き寝入りを避けるには弁護士や専門家への早めの相談が重要です。

施工ミスや法律違反が認められた場合でも、20年以上前の住宅や中古住宅では時効や立証責任も絡みます。信頼できる専門家と相談し、必要な証拠保存や手続きを進めていくことが被害防止につながります。

欠陥住宅とは欠陥住宅を防ぐための契約前後の具体的対策

欠陥住宅は、構造的な問題や施工不良によって、居住者の安全や生活に重大な支障をきたす住宅を指します。新築・中古を問わず十分なチェックを怠ると大きな損失や精神的苦痛に繋がる場合も多く、契約前後の段階で徹底した対策が不可欠です。

特に住宅の購入や注文住宅の契約時には、設計図や仕様書、説明文書などの確認が重要となります。また、メーカー・建築会社選びや価格交渉でも、保証期間やアフターケア体制を厳しくチェックし、曖昧な点は事前に明確化しましょう。

下記に、契約前後で取るべき具体的対策を表にまとめます。

| 対策タイミング | 実施するべき具体策 | 注意点 |

|---|---|---|

| 契約前 | 設計図・仕様書の精査、性能・保証内容の確認 | 不明点は文書化し明確にしておく |

| 建築会社選定 | 信頼性の高い会社選び、過去の欠陥住宅事例情報の収集 | 口コミや実例を徹底リサーチ |

| 契約直前 | 契約条項・引渡し条件の再確認 | 不利な条項がないかを第三者に相談する |

| 引渡し時 | 第三者専門家によるチェック依頼 | 不具合・施工ミスはすぐに指摘・記録する |

住宅トラブルは契約段階から厳重な注意を払うことで未然に防ぎやすくなります。

欠陥住宅とは住宅購入前に必ず確認すべき契約書・保証内容

住宅の購入や建築契約の段階では、契約書と保証内容の確認は最も重要な工程です。「契約書をきちんと読まずにサインした」「説明された保証内容と実際の契約内容が異なる」といったトラブルが後を絶ちません。

以下のポイントを必ず押さえましょう。

-

設計図書や仕様書は詳細まで確認し、不明点は質問する

-

瑕疵担保責任や保証期間、10年保証の適用範囲、延長保証の費用も明文化

-

引渡し後の不具合(雨漏りや傾き、欠損など)に対する補修・賠償範囲の明確化

-

施工遅延や追加費用等が発生した場合の対応も契約書に盛り込む

重要な契約内容例リスト

- 構造耐力上主要な部分の保証期間

- 施工不良が認められた場合のやり直し責任

- 損害賠償金額や補償範囲の詳細

- もしもの時の相談窓口やアフターケア体制

万が一のトラブル回避のためにも、契約書・保証内容の読み合わせや、第三者への契約内容チェック依頼が効果的です。

欠陥住宅とは建築会社選びと価格交渉のポイント解説

建築会社やハウスメーカーを選ぶ際は、単なる価格比較だけでなく過去の欠陥住宅事例や、会社の信頼性を多角的にチェックすることが大切です。大手メーカーでも「ハウスメーカーの実例」「欠陥住宅が多いメーカー」などの情報検索は欠かせません。

建築会社選びのチェックポイント

-

会社の過去の施工実績および欠陥トラブル実例の開示

-

担当者や現場監督の説明力と対応力

-

無料調査や現地見学会への参加

-

保証延長・賠償範囲の明確な説明

価格交渉時に確認すべき点

-

見積もりの内訳に曖昧な加算項目がないか

-

保険や追加保証の費用対効果

-

施工内容・使用建材による価格差の理由

下記の比較テーブルも参考にしてください。

| 項目 | 良い会社の特徴 | 注意が必要な会社の例 |

|---|---|---|

| 施工実績 | 実例多数・詳しい説明 | 実績・情報公開が不十分 |

| 保証体制 | 保証書や説明がわかりやすい | 口頭説明・書面未提示 |

| アフター対応 | 無料診断や迅速な補修 | 後回しや対応遅延 |

専門家や経験者に客観的な意見をもらい、納得できるまで質問することが大切です。

欠陥住宅とは入居前後に効果的な自主管理と専門家検査のすすめ

引渡し後や入居のタイミングでの自主管理と専門家による第三者検査は、欠陥住宅の早期発見につながります。特に新築・中古どちらでも、居住前後に以下のチェックを推奨します。

自主管理のチェックポイント

-

雨漏り・壁の亀裂・床の傾きの有無

-

給排水の異常やカビ・腐食箇所の有無

-

設備機器の動作確認

-

シロアリ被害や換気不良の点検

専門家検査の活用方法

-

欠陥住宅診断サービスを利用し、建築士や住宅診断士による無料調査を依頼する

-

結果報告書をもとに修繕要否や相談先を明確にする

-

気になる点があれば、早急にメーカーや不動産会社へ連絡し記録を残す

自主管理と専門家検査の組み合わせにより、万一のトラブルへの備えが大きく向上します。

欠陥住宅とはチェックリストと無料サポートサービスの利用方法

欠陥住宅のリスクを最小限にするには、定期的なチェックリストの活用と無料サポートサービスの併用がおすすめです。主なチェック項目を下記にまとめます。

| チェック項目 | 確認方法 |

|---|---|

| 壁・天井・床のひびや傾き | 目視・水平器 |

| 雨漏り・配管漏水 | 雨天時の確認・水道検針 |

| 開口部・ドアの開閉や歪み | 日常の動作時 |

| 電気・給排水機器の動作 | 使用時の異音・異常確認 |

無料サポートサービス例

-

市区町村の消費生活センターへの相談

-

欠陥住宅診断の無料相談窓口

-

弁護士による初回無料相談の活用

具体的な不具合や損害賠償が発生した際は、記録写真や修繕費用の明細を残すことでトラブル解決へと繋げやすくなります。日々の記録と専門家のサポートを組み合わせることで、安全で安心な住宅生活が実現します。

欠陥住宅とは最新の欠陥住宅ニュースと専門家・現場の生の声

欠陥住宅とは最近の事故や欠陥住宅問題の社会的動向

近年、欠陥住宅を巡る問題が社会的に再注目されています。住宅の安全性を脅かす事故や不具合の報告が報道され、有名ハウスメーカーでのトラブルやニュースが発信されています。特に、「欠陥住宅 訴える」や「欠陥住宅 事例」などの検索が増加し、過去の事例や現場の実態が明らかになるケースが相次いでいます。新築や中古に関わらず、基礎や構造、コンクリートなどの施工不良は深刻な被害に直結し、消費者センターへの相談や訴訟事例も増えています。下記は典型的な被害内容の一覧です。

| 内容 | 具体例 |

|---|---|

| 構造・基礎の不良 | 基礎のひび割れ・傾き |

| 雨漏り・水漏れ | 屋根やバルコニーからの浸水 |

| 断熱・気密不足 | 結露・カビ発生 |

| 設計・施工ミス | 窓やドア位置のズレ |

| 内装の不具合 | 壁や床のひび、浮き |

住宅購入や建築時は、情報収集と信頼できる業者選定が不可欠です。

欠陥住宅とは阪神大震災以降の制度改正や改善事例

阪神大震災をきっかけに、住宅の構造的欠陥が社会問題となりました。その後、建築基準法や瑕疵担保責任の強化など制度改正が進みました。「瑕疵担保責任 期間 20年」や「住宅 10年保証延長 費用」などの保障範囲も拡大し、現在では10年以上の保証制度も一般的になっています。施主は保証内容や責任期間を確認し、不具合発見時には速やかな報告と責任追及が求められます。

専門機関による第三者調査や、無料での欠陥住宅診断を利用する事例も増加しました。設計図や現場チェックリストを活用した施工管理が徹底されることで、リスクの軽減が図られています。施工不良があった場合は、左右の法的責任や保険適応の可能性なども考慮しましょう。

欠陥住宅とは現役大工や建築専門家によるリスクと対策の解説

現場経験豊富な大工や建築士から見た欠陥住宅のリスクは、見えない部分に潜みやすい点にあります。特に構造部分や施工の細部での手抜きは、耐震性の低下や生活上の支障につながります。例えば、「施工不良 責任期間」や「施工不良 やり直し」のように責任や修繕範囲に疑問を持つ方も多いです。

住宅購入・新築時に下記のポイントが重要とされています。

- 契約書や設計図の細部確認

- 現場での工事写真保管

- 引き渡し前の第三者検査依頼

- 保証内容や瑕疵担保責任の確認

万が一欠陥が見つかった場合、「欠陥住宅を買ってしまった」などの悩みが生じますが、専門家への早期相談が損害回避の第一歩になります。

欠陥住宅とは体験談や口コミを交えた具体的な注意喚起

実際に被害を受けた人の体験談では、「短期間でひび割れが発生した」「裁判を起こしても勝てないことが多い」などの声が寄せられます。下記は主な被害例です。

-

購入直後に雨漏りや傾きが判明

-

ハウスメーカーや施工会社が修理費用を拒否

-

損害賠償の請求金額が認められない

-

精神的苦痛から健康被害に発展

多くの方が消費者センターや弁護士への相談に踏み切っています。泣き寝入りを防ぐためには、住宅購入前に徹底した情報収集とチェックが不可欠です。客観的な診断を受け、不具合を見逃さない意識が大切となります。

欠陥住宅とはに関するよくある質問(Q&A)

欠陥住宅とはの特徴や判別方法に関する質問

欠陥住宅は見た目だけでなく、安全性や構造上の問題、法律違反が隠れていることがあります。主な特徴には「基礎や構造部分のひび割れ」「雨漏り」「柱や壁の傾き」「断熱材不足」などが挙げられます。これらは購入当初は気付きにくいことも多く、生活して初めて発覚するケースも少なくありません。判別するためには、以下のチェック項目がおすすめです。

-

壁や天井の亀裂やシミの有無

-

床や建具の傾き

-

水回りの異常・カビや臭い

-

外部の基礎コンクリートに浮きやひび割れがないか

専門家による「欠陥住宅診断」も有効です。怪しいと感じた場合は、診断サービスを活用しましょう。

欠陥住宅とは診断費用や無料調査の活用法に関する疑問

欠陥住宅の診断には費用がかかる場合と、無料で対応してくれる場合があります。初回無料の簡易調査を行う建築士事務所や消費者センターも増えており、まずは相談するのがおすすめです。一般的な診断費用の目安は以下の通りです。

| 診断内容 | 費用の目安 |

|---|---|

| 簡易診断(外観中心) | 無料~3万円 |

| 詳細診断(専門調査) | 5万円~20万円以上 |

調査の流れは、まず現地を訪問し、外観・構造・内装・設備など複数箇所をチェックします。無料調査の場合でも報告書を簡易にまとめてくれることが多いです。契約前・購入前後に診断を受けておくとトラブルの予防につながります。

欠陥住宅とは裁判・賠償金額・保証期間に関連する質問

欠陥住宅をめぐるトラブルでは「訴訟」や「損害賠償」の話題がよく挙がります。裁判で勝率が高くない理由のひとつは、瑕疵担保責任の証明ハードルが高いことです。損害賠償請求の金額は欠陥の程度や修繕費、精神的苦痛などにより異なりますが、数十万円から500万円以上に及ぶ場合もあります。施工不良による責任期間は10年が一般的ですが、法改正により20年など延長されるケースもあります。また保証については「新築住宅10年保証」「10年保証延長」などがあり、必ず内容を確認することが大切です。

欠陥住宅とはハウスメーカーや施工不良に関する具体的疑問

ハウスメーカーごとに欠陥事例や施工不良の報告数は異なりますが、全国ニュースや「欠陥住宅事例集」などで多くの情報が公開されています。代表的な事例としては「鉄筋不足のマンション」「断熱材未設置の注文住宅」「基礎コンクリート不良」などが挙げられます。やり直し工事や損害賠償など対応を要する場合も多く、実際に契約前に第三者機関で品質確認を行うことが重要です。口コミや施工現場見学、現場担当者との面談もチェックポイントのひとつです。

欠陥住宅とは相談先や専門機関の選び方について

欠陥住宅で困った場合には、まずは信頼できる専門家に相談することが安心への第一歩です。実績が豊富な建築士、住宅診断士、消費者センター、自治体の住宅相談窓口などがあります。弁護士費用については、初回無料相談を利用できるケースも増えていますし、専門のNPO団体や調査会社も存在します。適切な窓口・専門家を選ぶ際は「過去の事例数」「対応の速さ」「説明の明瞭さ」を基準に比較検討しましょう。住宅トラブルを未然に防ぐためにも、複数の相談先を持つことが有効です。