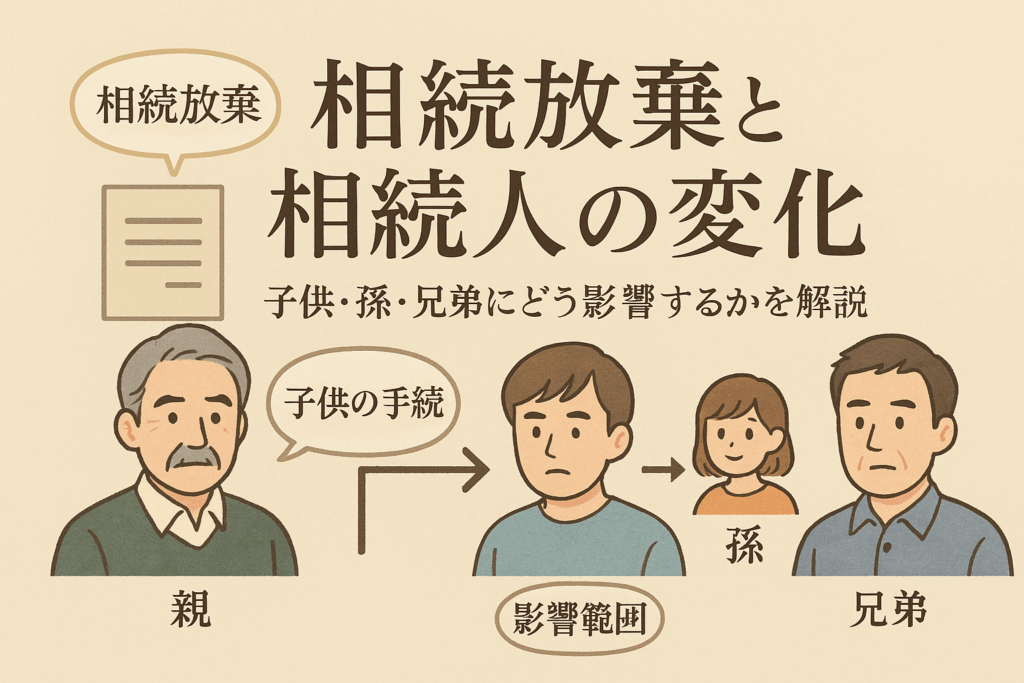

「子供が相続放棄すると、家族の相続関係はどう変わるの?」

「未成年の子でも手続きできるの?」

そんな不安や疑問を感じている方は少なくありません。実際、令和4年度には全国の家庭裁判所において【約20,000件】以上の相続放棄申述が受理されており、相談数も年々増加傾向にあります。

相続放棄は、ご自身やご家族の将来に大きな影響を及ぼす重要な決断です。実際に子供が放棄すると、その配偶者や兄弟姉妹、孫にどのように相続権が移るのか、法律の知識がなければ正しい判断は困難です。また、未成年の場合は親権者や特別代理人の選任など、通常とは異なる専門的な手続きが必要になります。

万が一、手続きを誤ると「放棄が無効になり思わぬ借金を背負う」「申述期限を過ぎて権利を失う」といったリスクも。放置や独断での手続きは数百万円以上の損失につながるケースも実際に発生しています。

この記事では、相続放棄に関する子供や孫・配偶者の扱い、家庭裁判所への書類準備、未成年者の代理申請や期限管理、費用目安まで、専門家が実務経験と判例データをもとにわかりやすく解説します。どのような場合にどう判断し、どう進めればいいのかが明確になり、不安なく最適な選択ができるようになります。

「自分や家族の財産を守るために、まずは正しい基礎知識から」。ぜひ最後までご確認ください。

相続放棄は子供とは?基本的な法的仕組みと重要ポイント

相続放棄は法律的定義と子供の法定相続人としての位置付け

相続放棄とは、法定相続人が家庭裁判所に申し立てることで、故人(被相続人)の財産や借金を一切引き継がない手続きです。民法により、子供は配偶者とともに最も優先順位の高い法定相続人に位置づけられています。相続放棄を選択した子供は、財産や借金の一切を受け取らず、権利も義務も発生しない扱いになります。重要なのは、相続放棄の申述は原則として被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると放棄が認められないことが多い点です。

相続放棄をした子供の法的扱いと初めから相続人ではなかった扱いの根拠

相続放棄をした子供は、法律上「初めから相続人でなかったもの」とみなされ、権利や義務が全て消滅します。これは民法第939条に基づき、放棄者が全く相続に関与しないため、戸籍上の続柄や実子・養子の別を問わず、放棄の効力が等しく生じます。相続放棄後は、たとえば故人の債務者から請求があっても応じる義務はありません。早期に適切な手続きを取ることで、遺産分割協議や争いに巻き込まれない点がメリットです。

子供が相続放棄した場合の孫・代襲相続の関係

子供が相続放棄をした際、「孫に相続権が移るのか」と疑問を持つ方が多いですが、これは誤解です。相続放棄の場合、孫は相続権を継承しません。民法上、代襲相続が認められるのは、子供が被相続人よりも先に死亡しているケースのみで、相続放棄はこの規定には該当しません。

民法の代襲相続規定と孫に相続権が移らない理由の詳細解説

民法887条では、被相続人の子供が「死亡」「欠格」「廃除」された場合のみ孫に代襲相続権が発生します。相続放棄はあくまで本人の意思による辞退であり、法律上は「死亡」とは異なるため、孫は相続人となりません。そのため、放棄した子供の分は孫ではなく他の相続人に分配され、特に兄弟姉妹や祖父母など次順位の相続人の受け取り分が増える仕組みです。

相続放棄は子供にいくは誤解?配偶者や兄弟姉妹への法定相続人の変動

相続放棄をした子供の「相続権が自動的に子供や孫にいく」と考えるのは誤解です。実際には、次の順位の相続人へと権利が移動します。例えば、子供全員が相続放棄をすると、配偶者や兄弟姉妹、場合によっては両親や祖父母に法定相続分が直接移ります。

放棄した子供の相続権がどのように次順位に移るのかと判例の紹介

相続放棄をした場合、残る相続人間で法定相続分が再分配されます。子供全員が放棄した場合の相続順位については、以下のテーブルで概要を示します。

| 相続放棄の状況 | 次の主な法定相続人 |

|---|---|

| 子供の一人が放棄 | 残る子供・配偶者 |

| 子供全員が放棄 | 配偶者・兄弟姉妹 |

| 子供・配偶者全員が放棄 | 被相続人の父母・祖父母 |

このように、子供が一部・全員放棄した場合の相続順位や法定相続分は民法で明確に決まっており、判例においても次順位者が正当に相続する流れが認められています。手続き時の提出書類には、相続放棄申述書や戸籍謄本、印鑑証明などが必要となり、家庭裁判所での受理後にその効力が生じます。

子供の相続放棄に必要な書類と家庭裁判所手続の全体フロー

遺産や借金など相続において、相続放棄を検討する子供やその家族が押さえておくべき手続きの流れと必要書類を具体的に解説します。適切な手順を踏むことで、後のトラブルを未然に防ぎましょう。特に未成年者や兄弟姉妹が関与する場合は慎重な対応が重要です。

相続放棄は子供書類の具体的な一覧と入手方法

相続放棄をする際、必要となる書類は正確かつ丁寧に準備することが不可欠です。子供が相続放棄を申請する際に必要な主要書類は以下の通りです。

| 書類名 | 主な入手先 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| 戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 直近のものを申請。家族関係を証明 |

| 被相続人の住民票(除票) | 住民登録地の役所 | 死亡による除票を用意 |

| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所HP・窓口 | 様式をダウンロード可。正確に記入 |

| 印鑑証明書 | 市区町村役場 | 3ヶ月以内の発行分 |

| 収入印紙・郵便切手 | コンビニ、郵便局 | 金額や種類は裁判所ごとに確認 |

ポイント

- 記載不備や期限切れ書類は受理されません。提出前に内容と有効期限を必ずチェック。

- 書類入手に時間がかかる場合があるため、早めの準備が重要です。

家庭裁判所への相続放棄申述書提出の手順と期限の詳細

申述書など必要書類を揃えた後は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを進めます。具体的なフローは次の通りです。

- 必要書類をすべて揃える

- 相続放棄申述書に正確に記載

- 管轄の家庭裁判所へ提出し、受理確認

- 裁判所からの照会書に回答

- 受理決定通知書を受け取る

3ヶ月の申述期限は、被相続人が死亡したことを知った日から起算します。期限内に申述しなければ相続放棄は認められません。やむを得ない事由がある場合は裁判所に事情を説明し、認められれば例外的に期間延長が認められる場合もあります。ただし、基本的には厳格な運用なので注意が必要です。

未成年の子供が相続放棄をする際の代理人・親権者の役割

未成年の子供が相続放棄をする場合、本人が自ら手続きすることはできません。原則として親権者が代理人となって手続きを行いますが、親権者と利害が対立する場合は注意が必要です。

- 通常のケース:親権者が代理申請

- 利害対立時:特別代理人の選任が必要

例えば、親(親権者)が他の相続人として利益を受ける場合などは、未成年者の利益保護のために家庭裁判所が特別代理人を選任します。

| 代理人 | 選任が必要な場合 | 申請窓口 |

|---|---|---|

| 親権者 | 利害対立なし | 親権者が直接手続 |

| 特別代理人 | 利害対立あり | 家庭裁判所で選任申立 |

特別代理人の選任要件と裁判所手続きの実務的注意点

特別代理人の選任は、未成年者と親権者・利益相反となる状況で必要です。手続きの流れは次の通りです。

- 特別代理人選任申立書の提出

- 選任後、特別代理人が相続放棄申述書を作成・提出

- 通常の相続放棄手続きに移行

重要なポイント

- 選任には時間がかかるため、申請はできるだけ早く進める

- 書類の記載内容に誤りがあると再申請が必要になるため、慎重に確認

未成年者の権利を守るため、手続きは極めて厳格です。必要書類や記載方法についても、必ず家庭裁判所や専門家に確認しましょう。

子供全員・一部の相続放棄と兄弟・孫への影響ケース別整理

相続放棄は子供全員まとめて放棄した場合の法定相続人の動き

相続放棄を子供全員がまとめて家庭裁判所に申述した場合、被相続人の直系卑属である子供全員が相続人でなかった扱いとなり、次の順位である兄弟姉妹や甥姪が新たに法定相続人になります。ここで、孫は子供の死亡による代襲相続でない限り相続権は発生しません。実際の法定相続人順位と発生例は以下の表をご覧ください。

| 相続順位 | 相続放棄後の権利者 | 注意点 |

|---|---|---|

| 第1順位 | 配偶者・子供 | 子供全員放棄で第2順位へ |

| 第2順位 | 父母など直系尊属 | 尊属がいない場合は第3順位へ |

| 第3順位 | 兄弟姉妹・甥姪 | 兄弟死亡時は甥姪が対象 |

子供全員が放棄すると、必然的に兄弟姉妹や甥姪での遺産分割協議が必要になります。

子供が一人だけ相続放棄した場合の残る相続分の取り扱い

子供が一人だけ相続放棄した場合、その子供は初めから相続人でなかったと見なされ、残る相続分は他の兄弟や姉妹で再計算されて分割されます。この時も孫に相続権が移ることはなく、相続権は放棄しなかった兄弟間で按分されます。

たとえば、子供が3人いて1人のみ放棄した場合、残り2人が均等に遺産を分ける形になります。以下は具体例です。

- 法定相続分例

- 相続人:配偶者と子供3人(1人放棄)

- 遺産1,200万円の場合

- 配偶者:600万円

- 放棄しない子供2人:各300万円

このように、放棄者の分は残った兄弟に均等に再配分されます。

放棄した子供の相続債務回避と他の兄弟の権利配分の具体例

相続放棄は遺産だけでなく債務(借金)からも完全に免除されるメリットがあります。放棄した本人には法的な請求が及ばず、相続財産の負債部分も他の兄弟に再配分されます。

- 債務状況例

- 相続財産がマイナス(借金有)

- 子供全員放棄:債務請求は兄弟や甥姪に及ぶ可能性

- 子供1人放棄:他の兄弟が債務を引き継ぐ形

このため、事前に遺産や債務の内容をしっかり把握することがとても重要です。

相続放棄は子供兄弟とトラブル回避のための注意点

複数の子供や兄弟姉妹が関わる相続では、進め方次第でトラブルや手続きの遅延が起きやすい点も特徴です。相続放棄を行う場合、下記ポイントを押さえることが円滑に進めるうえで有効です。

- 事前に家族内で意向を共有する

- 遺産の構成内容や負債の有無を明確にする

- 必要書類(相続放棄申述書、戸籍謄本、印鑑証明など)を統一して準備する

- 家庭裁判所への期限(3か月)を厳守する

- 利害対立がある際は早めに専門家に相談する

証明書類の記載内容に食い違いがあると手続きが無効となるリスクもあるため、しっかりと書類チェックを行いましょう。

兄弟間の事前共有や証明書類の統一準備などリスクマネジメント

相続放棄手続きにおいては兄弟間でのコミュニケーションが特に重要です。早い段階から相続人全員が意向を確認することで、トラブルの未然防止と効率的な申述が可能になります。証明書類の準備や提出も全員で協力して進めましょう。

| リスク | 主な対応策 |

|---|---|

| 意向の行き違い | 事前の情報共有 |

| 書類提出の遅延 | 早めの準備、役割分担 |

| 金融機関等での申請ミス | 書類内容の統一、期日厳守 |

このようなリスクマネジメントを徹底することで、安心して円滑な相続放棄を進めることができます。

配偶者や孫、養子の相続放棄と相続権の特殊ケース

相続放棄は子供の配偶者には相続権があるのか?

配偶者と相続放棄した子供の立場には明確な法的区別があります。子供が相続放棄をしても、その配偶者には法定相続権が発生しません。日本の民法では、配偶者と子供は法定相続人として扱われますが、子供の配偶者、すなわち嫁や婿には直接の相続権はありません。相続放棄後、子供自身が相続権を失っても、その配偶者に相続分は移行しないため、誤解に注意が必要です。

配偶者が相続放棄をする場合、その他の法定相続人(子供、親、兄弟姉妹等)に相続分が移ります。下記テーブルで主な相続順位と相続放棄時の権利移動を整理します。

| 法定相続人 | 子供が相続放棄/死亡時の扱い | 配偶者の相続権 |

|---|---|---|

| 配偶者 | 場合により相続分増加 | 常に相続人 |

| 子供 | 放棄・死亡時は権利消滅 | 配偶者へは移行しない |

| 兄弟姉妹 | 子供全員が放棄した場合に発生 | 配偶者と併存する場合有 |

相続放棄は子供死亡時の相続権と孫の立場

子供が被相続人より先に死亡している場合、孫が代襲相続人となり相続権を取得します。しかし、子供が相続放棄した場合は、代襲相続によって孫に相続権は移りません。これは法律上、相続放棄は「最初から相続権がなかった」とみなされるためです。つまり、相続放棄した子供の子(孫)もその範囲で相続権を持たず、次順位の相続人へ権利が移ります。

家族関係による相続権の動きは次の通りです。

- 子供が死亡:孫が代襲相続人に

- 子供が相続放棄:孫は相続人にならない

- 子供全員が相続放棄:兄弟姉妹が相続人

このようなケースでは、事前に家庭裁判所や専門家への相談が推奨されます。遺産分割協議や手続きの際にも混乱を避けるため、家族間でよく話し合うことが大切です。

子供が死亡している場合の孫への代襲相続の可否を判例で検証

民法の解釈では、相続放棄が原因の場合と、子供が死亡している場合で孫の相続権の有無は明確に異なります。現実の判例でも「子供が死亡した場合のみ孫に代襲相続権が認められる」と判断されています。一方で「子供が相続放棄した場合、孫には権利が発生しない」とする判断が確立しています。

これにより、例えば「子供のうち一人だけが死亡→孫がその人の代わりに相続権獲得」「一人だけが相続放棄→その子(孫)は相続権なし」という明確な区分が生じます。複雑な家族構成の場合は、早期に権利関係を整理しておくことが安心です。

養子の子供も相続放棄した場合の相続権移動のルール

養子も実子と同じく法定相続人ですが、養子本人が相続放棄をすると、その人の子(再代襲となる可能性がある孫)は相続権を得ることはありません。相続放棄が行われると、その養子は「最初から相続人でなかった」とみなされるため、再代襲相続も起こらない点が特徴的です。

養子縁組には特例もありますが、通常の相続順位では以下の順となります。

| 相続人の種類 | 相続放棄時の相続権移動 |

|---|---|

| 養子本人 | 相続権消滅 |

| 養子の子(孫) | 相続権獲得なし |

| 他の相続人 | 相続分が増加 |

特殊なケースでは、複数の子や兄弟姉妹が相続放棄する例も多く、遺産分割でトラブルが生じることもあります。事前に各相続人間で合意を図り、必要書類や家庭裁判所での手続き方法を十分に確認してスムーズな相続を進めることが重要です。

養子縁組の特例、再代襲相続の仕組みを解説

再代襲相続の対象となるのは、基本的に「生まれつきの孫」のみであり、養子の相続放棄の場合には再代襲は発生しません。養子の再代襲相続が認められるのは、養子本人が被相続人の死亡前に死亡した場合のみです。

要点を整理すると以下の通りです。

- 養子も実子と同じ相続権を持つ

- 養子が相続放棄するとその子(孫)には権利が移らない

- 早期に相続関係を整理し、トラブル防止が不可欠

相続放棄や代襲相続に関連した疑問がある場合、専門家に相談することで正確な情報を得ることができます。複雑な家族構成や養子縁組を含むケースでは、必ず書類や手続き上の注意点を確認して手続きを進めてください。

相続放棄とほかの相続承認方法(単純承認・限定承認)との違いと選択基準

単純承認・限定承認・相続放棄はそれぞれの法的特徴とメリットデメリット

相続の方法には単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。それぞれ法的な特徴やメリット・デメリットが異なるため、個別ケースに合わせた選択が重要です。

| 方法 | 基本内容 | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|---|

| 単純承認 | 被相続人の財産と負債をすべて無条件で引き継ぐ | 手続きが不要、財産を自由に取得できる | 負債もすべて引き継ぐ |

| 限定承認 | プラスの財産よりマイナスの負債が多い場合に選択 | 財産の範囲内でのみ負債を返済すれば良い | 相続人全員の協議と裁判所手続き、手間が多い |

| 相続放棄 | 財産も負債も一切引き継がないと宣言し、相続人から外れる | 負債も相続せずに済む、次順位の相続人に権利移行 | プラスの財産も一切受け取れない、取消不可が原則 |

ポイント

- 特に借金や負債が多い場合は限定承認や相続放棄が選ばれることが多いです。

- 相続放棄をする場合、その子供(孫)に自動的に権利が移ることはありません。

子供が負債を相続したくないケースでの最適な選択肢の考え方

相続人である子供自身が被相続人の借金・負債を背負いたくないケースは少なくありません。その場合、検討したいポイントは以下です。

- 相続放棄

相続放棄をした子供は、はじめから相続人でなかったとみなされ、債務も一切引き継ぎません。そのため、借金を負うリスクは回避できます。

- 限定承認

財産と負債のどちらが多いかわからない場合に適しており、プラスの財産の範囲でのみ負債の責任を負う仕組みです。

選択時の注意点

- 相続放棄は取消し不可、やり直しができないため慎重な判断が必要です。

- 兄弟・姉妹、両親など次順位相続人への影響も考慮することが大切です。

- 限定承認の場合は相続人全員で申述しなければなりません。

相続放棄は限定承認との併用や法的制約の具体的ケーススタディ

相続放棄と限定承認は同時に選択できません。どちらを選ぶかは個々の財産・負債状況によって最適解が異なります。ケース別に見てみましょう。

- 子供一人だけが相続放棄する場合

他の兄弟姉妹が単純承認や限定承認を選択することができます。ただし放棄した子供の配偶者や孫に自動的に権利は移りません。

- 子供全員が相続放棄したケース

次順位である兄弟姉妹(被相続人の兄弟や姉妹)が相続人となり、相続財産の分割方法や必要書類にも違いが生じます。

- 限定承認の選択が適切な場合

遺産や借金の全容が把握できない場合、損失のリスクを限定できる方法です。

重要事項リスト

- 相続放棄後に限定承認へ変更できない

- 相続放棄した子供の兄弟姉妹、配偶者、孫の相続権は慎重に確認

- 法定相続分や次順位相続人の繰り上がりでトラブルになることも

申述期限や裁判所手続きの違いに関する詳細説明

相続放棄・限定承認には申述期限があり、基本的に「被相続人の死亡を知った日から3か月以内」となっています。期限を過ぎると単純承認とみなされ、手続きが原則できません。

- 主な必要書類

- 相続放棄申述書

- 被相続人・相続人の戸籍謄本

- 住民票、印鑑証明書など

- 提出先

- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出

手続きの流れ

- 必要書類の準備・取得

- 期限内に家庭裁判所へ申述

- 裁判所からの受理通知・確認

注意点

- 申述書類は家庭裁判所専用様式を使用し、ダウンロードも可能です。

- 法律上、不備や遅延があると放棄が認められないケースもあるため、専門家に相談する選択肢が安心です。

手続き上のトラブルとよくある失敗事例の防止策

相続放棄を兄弟でまとめてする際のトラブル事例と予防策

相続放棄を兄弟全員や子供全員で同時に進める場合、それぞれの手続きが適正に実施されていないと、無効扱いとなるリスクがあります。特に重要なのが、家庭裁判所への書類提出や管理義務の分担、申述期間の厳守です。相続放棄は、兄弟一人だけ、または兄弟まとめて行うケースでも各自個別に申述する必要があり、全員分を一括でまとめて提出することはできません。

下記テーブルでよくある失敗と対策を整理します。

| 失敗例 | 主な原因 | 予防策 |

|---|---|---|

| 書類不備で手続きが不成立 | 必要書類の未提出 | 必要書類リストの事前確認と提出前の再点検 |

| 申述期限の経過で受付不可 | 申請の遅延 | 3ヶ月以内の厳守、早めの専門家相談 |

| 兄弟間で書類取りまとめ未調整 | 連絡・相談不足 | 定期的な連絡と進捗確認、手続きの役割分担 |

兄弟全員、または一部だけが放棄する場合も、財産の取り分や相続順位が変わるため、相続トラブル防止のためには十分な協議と専門知識が必要となります。

法的効力理解不足や手続き漏れによる無効リスクの回避方法

相続放棄は一人ひとりが所定の手続きを完了しなければ成立せず、たとえ兄弟一人だけが手続きを怠っても、残る相続人へ予期せぬ債務が発生する場合があります。法的な効力や流れを正しく理解し、個人単位での申述が不可欠です。放棄したつもりでも、書類や戸籍謄本の不足、印鑑証明の不備で無効扱いとなる失敗事例も目立ちます。

チェックポイントリスト

- 必要書類(相続放棄申述書・戸籍謄本・印鑑証明)の正確な準備

- 家庭裁判所への個人別申述および受理状況の確認

- 申述期限(3ヵ月)内に全ての手続きを完了

詳細な事務手続きと期限管理を意識することで、無効リスクを回避しやすくなります。

相続放棄してくれと言われた時の法的対応と判断基準

「親族から相続放棄してほしい」と頼まれた場合も、安易な同意は大きな損失やトラブルの元です。他の相続人の意図や遺産内容を十分に精査したうえで、法的効力を慎重に見極めましょう。家族からの要請には感情面も絡みやすい一方で、不利益や詐欺的な勧誘が潜む可能性もあります。

判断ポイント

- 被相続人の資産・借金状況の確認

- 放棄による自分と家族への経済的影響の把握

- 必要に応じて司法書士や弁護士など法律の専門家に個別相談

自身の判断で安易に応じず、相続財産や債務の全容を調査してから手続きを検討することが重要です。

不当な意思強制や詐欺的行為を見抜くポイント

相続放棄の声かけに対し、強制や故意のごまかしがないか注意を払いましょう。放棄を無理強いされる・実際と違う財産情報を示される場合は特に注意が必要です。

確認すべき点

- 財産目録や借金状況の開示有無

- 意思確認の場が十分に設けられているか

- 不審な点があれば書面や録音などで証拠の確保

こうした対策を徹底することで、不当な相続放棄の強制や後々のトラブルを未然に防げます。

法改正による相続放棄後の保存義務や管理義務の変化

2023年の民法改正により、相続放棄をした場合でも、放棄後の財産管理義務が「保存義務」の範囲に限定されました。従来は放棄後も相続財産全体の管理を求められましたが、改正後は次順位の相続人が決まるまで、その財産を単に損なわないよう保存するだけでよくなったのです。

管理義務の主なポイント

- 新たな相続人が確定するまで遺産の保存

- 必要最小限の措置(財産の引渡し・保全)が求められる

- 不要な支出や勝手な処分は避ける

相続放棄により実質的な義務が軽減され、手間やリスクが少なくなった一方、保存義務を怠ると法的責任が生じるため、管理方法や保全措置についても十分ご注意ください。

2023年改正による管理義務の限定と現実的影響

2023年施行の法改正で、相続放棄後の管理義務は「現状の維持」を最小限とする解釈となりました。遺産の手つかず保管や第三者への即時引き渡しがより明快になり、相続放棄後に余計な責任を負わされることが大幅に減少しています。

現実的な影響の要点

- 放棄者が積極的な管理や運用義務を負わなくてよい

- 財産の毀損や紛失のみ注意し、速やかな通知・引継ぎ義務

- 放棄者にとって心理的・実務的ハードルが下がる

管理義務の実情が明確化されたことで、相続放棄を選ぶ際の安心感や負担軽減が現実的に進んでいます。

相続放棄関連費用と申述期限の計算方法、専門家依頼の目安

相続放棄は子供にかかる実費と弁護士や司法書士依頼時の相場

相続放棄を行う際、子供本人が家庭裁判所に直接申述する場合と、弁護士や司法書士など専門家へ依頼する場合で費用は異なります。自分で手続きする場合、家庭裁判所に納める手数料は1人につき800円程度で、戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得する実費が2,000~5,000円ほど追加されます。一方で専門家へ依頼すると、下記の費用感が目安となります。

| 依頼先 | 目安費用(1名分) | 主な内容 |

|---|---|---|

| 弁護士 | 約3万円~6万円 | 相談、書類作成、申述書提出手続き |

| 司法書士 | 約2万円~5万円 | 相談、申述書類作成、書類提出代行 |

家族全員・兄弟まとめて依頼する場合は人数分が加算されます。手続きを自分で進めるか、専門家に任せるかは相続財産の複雑さやトラブルの有無も考慮しながら判断しましょう。

申述期限の正確な計算方法と裁判所受付のタイミング

相続放棄の申述期限は「相続の開始があったことを知った日から3カ月以内」と定められています。多くの場合は被相続人(親など)の死亡を知った日が起算日となります。例えば、2025年7月23日に死亡を知った場合、10月22日までが法定期限です。遺産分割協議前や財産状況の把握に時間がかかるケースでは、期限内に仮放棄、または熟慮期間の伸長申立ても検討が必要です。

具体的なタイミングの目安

- 死亡日=起算日(通常)

- 遠方で後から知った場合=知った日からカウント

受付は家庭裁判所窓口や郵送提出が基本。期限日ギリギリの場合は早めの窓口提出が安心です。

相続放棄申述書のダウンロード方法と家庭裁判所の管轄確認

相続放棄申述書は家庭裁判所の公式サイトなどで最新書式をダウンロード可能です。申述書には被相続人・申述人に関する詳細な記載が求められ、記入ミスや漏れがあると受理までに時間がかかる場合もあるため、事前によく確認してください。

| 必要項目 | 書類例 |

|---|---|

| 申述人の戸籍謄本 | 必須 |

| 被相続人の除籍謄本 | 必須 |

| 住民票・印鑑証明書 | 場合により必要 |

管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所が原則です。各家庭裁判所の管轄地域や送付先は、裁判所のウェブサイト上で住所を入力して検索できます。必ず該当の裁判所を確認し、誤送付のないように注意しましょう。

事例で学ぶ相続放棄は子供問題の実際と裁判例からの教訓

子供が相続放棄し孫や兄弟に相続権が移らなかった判例詳細

子供が相続放棄をした場合、その子(孫)に自動的に相続権が発生するとは限りません。実際の裁判例では、相続人が故人の死亡前に死亡している場合にのみ、孫への代襲相続が認められています。相続放棄の場合には「最初から相続人でなかった」と扱われ、孫へは権利が移りません。兄弟姉妹についても、子供全員が放棄した時点で初めて相続権が兄弟姉妹へと移動します。次のテーブルは実際の順位変動を示しています。

| ケース | 相続権の移動先 |

|---|---|

| 子供1人だけ放棄 | 他の子供たち |

| 子供全員放棄 | 親(存命の場合)、兄弟姉妹 |

| 子の死亡 | 孫(代襲相続) |

民法の正確な運用はこのような事例で明確に区別され、無用なトラブルを防ぐために知識が不可欠です。

民法条文の適用例と実際の裁判での解釈ポイント

民法第887条・第889条により、子供が放棄した場合は相続開始時点で相続人ではなかったと解釈されます。これにより相続順位が繰り上がり、親や兄弟姉妹が新たな法定相続人になります。裁判例では、この条文の適用に関し書類不備が原因で争いとなることもあります。配偶者や兄弟姉妹が想定外に相続人となるケースがあり、判例では各立場の権利を正確に認定しています。以下のポイントに注意が必要です。

- 相続放棄は相続税や借金についても影響する

- 書面の提出や法的手続きが厳格に要求される

- それぞれの順位で違う権利義務が与えられる

手続き不備で無効となった主な失敗ケースとその対策

相続放棄の手続きで多い失敗例は、必要書類の不足や期間経過による無効化です。特に家庭裁判所へ提出する戸籍謄本や印鑑証明、不動産がある場合は登記簿謄本など、抜け漏れが発生しやすいです。期限は原則3か月で、この期限内に申述書を提出しないと単純承認となってしまいます。

| 失敗例 | 主な原因・回避策 |

|---|---|

| 申述書類の記入ミス | 丁寧なチェック・事前確認 |

| 必要な添付資料の不足 | リスト化して1つずつ準備 |

| 申述期限の超過 | 早期着手・専門家相談が有効 |

ミスを防ぐには、提出前の書類一式チェックと、早めの手続き開始が鉄則です。

証拠資料不足や期限越え申述による失効リスクの回避方法

証拠資料が十分でない場合、家庭裁判所では即時却下される場合があり、慎重な準備が必要です。書類内容は裁判所指定フォーマットを活用し、必要な戸籍や住民票も抜けなく取得しましょう。また、相続放棄は原則取消不可のため、判断前に家族や専門家に相談することが推奨されています。申述期限を守るためのポイントは以下の通りです。

- 相続開始から速やかに情報収集と準備を開始

- 申述書・添付書類はリスト管理で二重チェック

- 遅れそうな場合は家庭裁判所へ事前相談

実務での相続放棄後の負債問題と法的解決策の比較

相続放棄によって、被相続人の借金や負債を引き継がずに済むメリットがあります。しかし相続放棄が無効になった場合、借金の返済義務や税金問題が発生するため、正確な手続きが不可欠です。

| 放棄の効果 | 対策・注意点 |

|---|---|

| プラスの財産・借金含め権利放棄 | 必要書類を揃え期日厳守 |

| 他相続人・家族への影響 | 事前に十分な説明と同意を得る |

| 放棄後の管理義務 | 実施後の管理義務も終了 |

債務や不動産未処分トラブル防止のため、行動前に家庭裁判所や弁護士への相談が有効です。信頼できる専門家の支援を受けることで、予期せぬ責任の回避や申述手続きの円滑化が実現できます。