「建築面積」という言葉、住宅の設計や土地活用を考えるとき何度も耳にしませんか?都市部の住宅開発やマイホーム計画で、「建ぺい率があと3%足りない」「ひさしは面積に含まれるの?」などと悩んだ経験がある方も多いはずです。実際、建築面積の算定方法ひとつで有効に使える敷地の広さが変わり、思わぬ設計の制約や追加費用が発生するケースも少なくありません。

建築面積は建物を真上から見た際の「水平投影面積」で決まり、建築基準法で厳密に定義されています。例えば、2023年の法改正では【長さ2mを超える庇(ひさし)】や【1㎡超のバルコニー】も条件によって建築面積に含まれることが明確化されました。また、地域によって建ぺい率の上限は【30%~80%】と大きく異なり、住宅のプランニングに直結するため注意が必要です。

「自宅のバルコニーや車庫が想定外に面積制限へ響いてしまった…」という相談は、年間100件以上の申請業務を担当する現場でも後を絶ちません。

これから、「建築面積とは何か?」の基本から、最新の計算ルール、よくある落とし穴、法改正の影響まで、専門家だからこそ語れるポイントを図解とともにわかりやすく解説します。最後まで読むことで、自信を持って「面積計算で損しない家づくり・土地活用」が叶います。この機会に、正しい知識でミスやトラブルからご自身を守りましょう。

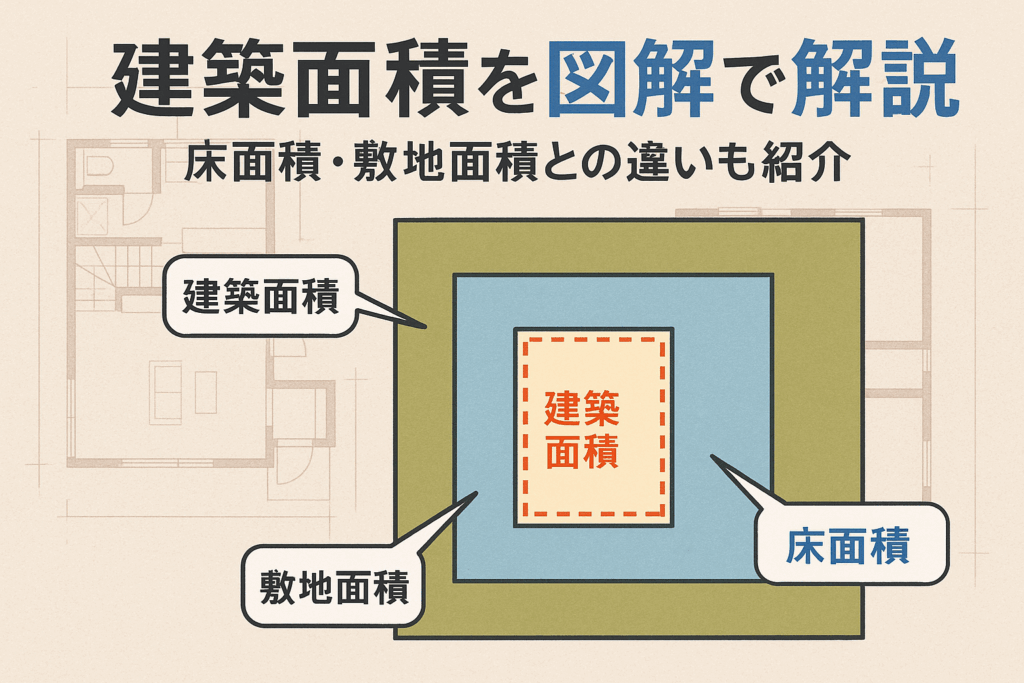

建築面積とは?法律上の定義と図解でわかりやすく解説

建築面積とはの基本的な意味と定義を丁寧に解説

建築面積とは、建物を真上から見た際の水平投影面積を指します。具体的には、外壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積が対象です。この数字は建築基準法で定められており、各種規制(建ぺい率等)の算定基準となります。従って、バルコニーやひさし(庇)、屋根が一定条件を満たす場合も建築面積に加算されることがあります。住宅やマンション、店舗など建物の構造や用途を問わず、建築面積の定義は全国共通です。

建物の水平投影面積としての建築面積とはのイメージ図解

建築面積の理解には、水平投影という考え方が欠かせません。建物を真上から見下ろした際、屋根やバルコニーも突き出していればその分だけ建築面積に算入される可能性があります。下記の図をイメージしてください。

| 部分 | 建築面積に算入される例 | 算入されない例 |

|---|---|---|

| 外壁 | 壁芯まで | — |

| バルコニー | 2m超える屋根付き部分など | 独立している1m未満の部分 |

| ひさし(庇) | 2m超える部分 | 1m未満の部分 |

| 地下 | 地表に現れていないなら原則対象外 | — |

建物の形状や付帯設備の大きさによって、建築面積が変化するのがポイントです。

壁芯・外壁・内法による計測の違いと具体例

建築面積の計算には壁芯(壁の中心線)を基準とします。外壁の厚みがある場合、その中央部分をつないだ範囲が建築面積となります。これに対し「内法」計算は壁の内側、有効使用部分を示すため、住宅の床面積とは異なります。具体例として「壁芯面積=建築面積」ですが、延べ床面積や専有面積は一般に内法計算です。面積の計測基準が異なるため、それぞれ意味や用途を混同しないよう注意が必要です。

建築基準法における建ぺい率の役割と建築面積とはの関係

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。建ぺい率が規定されている理由は、敷地のゆとりや防災・日当たり・通風の確保のためです。例えば、敷地面積が100㎡で建ぺい率が60%の場合、建築面積は最大60㎡までに制限されます。

-

建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100(%)

-

建築面積が大きすぎると確認申請が通らないことも

このように建築面積は土地利用や建築計画に大きな影響を及ぼします。

地域による建ぺい率の数値差と許容率の解説

建ぺい率の上限は、用途地域によって異なります。例えば住宅用地域では40〜60%、商業地域や工業地域では80%まで認められることもあります。また、防火地域など特定条件下では緩和措置が取られる場合も。自分の土地の制限を事前に確認し、余裕のある設計を心がけることが重要です。

| 用途地域 | 建ぺい率(代表例) |

|---|---|

| 第一種低層住居 | 40%〜50% |

| 準住居地域 | 60% |

| 商業地域 | 80% |

制限超過は原則認められないため、設計段階での細かな確認が欠かせません。

建築面積とはの算定に影響を与える主な書類・図面の見方

建築面積の算定には、設計図面や建築確認申請書の内容が非常に重要です。確認申請時には、設計者が建築面積の詳細を図面や表に明記することが義務付けられています。設計図では、平面図や面積表が記載されており、壁芯ラインやバルコニー・庇・屋根の投影ラインが明瞭に示されています。こういった書類を正確に読み取ることで、誤った面積算定を防ぐことができます。

建築確認申請書・設計図面での建築面積とは表記のポイント

建築確認申請書や設計図面では、「建築面積」や「延べ面積」が明確に区分されて記載されています。表記例としては「建築面積=〇〇㎡」「延床面積=△△㎡」といった形で表示され、バルコニーやひさしなど特殊な部分は注釈付きで明記されています。申請時は必ず計算根拠や図面表示と照合し、不一致があれば即座に修正することが大切です。制度や表記ルールを確実に把握し、申請ミスやトラブルを防ぐことが求められます。

建築面積とはの具体的な計算方法と公式

建築面積とは、建物の外壁や柱の中心線で囲まれる部分の水平投影面積を指します。建築基準法で定められており、敷地に対する建ぺい率の計算や、許認可の際の基準となる重要な数値です。間違えた計算や面積の認識は、法的トラブルや建築計画の見直しにつながるため、正確な把握が求められます。

一般的な建築面積とはの計算式と実例

建築面積の計算は「外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」です。この面積からバルコニーやひさしなどの一部例外を除外し、住宅や事務所ビル・店舗など、建物用途別に適用されます。

建築面積=外壁・柱の中心線で囲まれた水平投影面積

実例として、下記のようなステップで計算します。

- 敷地図を用意し、建物部分の外壁(または柱)の中心から測定する

- 建物を真上から見た形で、隅々まで含めて面積を算出

- バルコニー、庇、出窓など、条件によって建築面積に含めるか除外するか整理

下記のテーブルは、建築面積に該当する部分と除外される主な部分をまとめたものです。

| 項目 | 含まれるか | 補足 |

|---|---|---|

| 建物本体 | 含まれる | 外壁中心で囲まれる部分 |

| バルコニー | 条件付 | 一定規模・三方壁など条件を満たす場合除外 |

| 庇(ひさし) | 条件付 | 奥行1m以下・2m以下等で緩和対象 |

| 出窓 | 条件付 | 小規模は除外の対象 |

平屋建てや2階建て住宅の計算ステップ

平屋建て住宅の場合、敷地図上で建物の外周をたどり、外壁中心で囲まれる面積を計算します。間取り図で簡単に確認できる場合も多く、地積測量図との照合も重要です。

2階建ての場合、建築面積は1階部分の水平投影面積のみで算出します。2階が1階より張り出している場合やセットバックしている場合は、水平投影上で最も広い部分を採用します。

番号手順

- 建物外周の中心線で囲む

- 水平投影面積を算出(2階部分は含まれない)

- 庇やバルコニーなどの規定緩和部分を考慮

これにより、平屋・2階建宅地の正確な建築面積を確定することができます。

建築面積とはに含まれる要素と含まれない要素の詳細ルール

建築面積に含まれる要素、含まれない要素は明確なルールがあります。特にバルコニーや庇(ひさし)、出窓、カーポートなどは注意が必要です。

主な該当・非該当要素

-

含まれる要素

- 外壁中心線で囲まれた本体部分

- 通常のテラス・ポーチ(屋根や三方壁あり)

-

条件付除外要素

- バルコニー・庇・出窓(一定条件下で除外)

-

含まれない要素

- 両端が完全に開放されたカーポート

- 屋外階段(条件付)

バルコニー、庇(ひさし)、出窓の緩和規定とケース別解説

バルコニーや庇、出窓の建築面積への算入ルールは下表の通りです。

| 部分 | 算入基準 |

|---|---|

| バルコニー | 三方以上が壁で囲われれば算入(突出1m未満は不算入) |

| 庇(ひさし) | 水平距離が1m以内(令和5年改正で2m以内も条件付不算入) |

| 出窓 | 水平距離1m・床から高さ1.2m未満は不算入 |

主なポイントは以下です。

-

バルコニーは三方以上が壁で囲われると建築面積に含まれます。突出が1m未満で開放性が高い場合は除外。

-

庇(ひさし)は1m未満なら除外、改正で奥行き2mまで除外となるケースが拡大しました。

-

出窓は小規模なものは含まれませんが、基準を超える場合は算入です。

カーポート・ガレージ・物置・中庭の算入基準

| 種別 | 建築面積へ算入 | 解説 |

|---|---|---|

| カーポート | 基本含まれず | 支柱だけの開放的な屋根は算入しない |

| ガレージ | 含まれる | 三方囲い・壁やシャッター有りは建物扱い |

| 物置 | 含まれる | 地面に固定されているなら建物とみなす |

| 中庭 | 含まれない | 屋根がなければ面積計算の対象外 |

このように、屋根・壁・固定状態などにより建築面積かどうかが決まります。

特に、自動車用の屋根や簡易倉庫などは誤算入につながりやすいため注意が必要です。

建築基準法改正による建築面積とはの最新動向と注意点

2023年の建築基準法施行令の改正により、庇やバルコニー、カーポートなどの緩和規定が拡大されました。住宅や商業施設の設計においても、この新基準を正確に把握したうえで面積計算することが重要です。

2023年の大規模庇に係る緩和規定とその適用条件

令和5年改正で、かつて1m未満が基準だった庇やひさしの除外範囲が、一定条件を満たす場合「水平距離2m未満」まで拡大されました。これにより、住宅玄関や店舗出入口の庇が柔軟に設置できるようになっています。

主な要件は以下の通りです。

-

庇が2m以内で軒先が開放

-

下部に使用されない空間が確保されている

-

周辺建築物や敷地境界からの距離に注意

戸建てやアパートの設計時には、新しい緩和規定を活用することで建ぺい率を有効に使えます。

4号特例廃止後のカーポート屋根の扱いの変化

2025年の4号特例廃止に関連して、カーポートや車庫の屋根の扱いも再整理されました。従来は確認申請不要だったカーポートも、算入基準がより明確となりました。

-

支柱だけの開放的なカーポートは「建築面積に含まれない」

-

ただし壁や囲い、物置などを併設する場合は建物扱いとなり算入対象

新築やリフォーム問わず、設計・行政手続きを行う際は最新動向に留意してください。建築面積は法令適合のカギとなるため、専門的な知識と正確性が重視されています。

建築面積とはと延べ床面積・床面積・敷地面積の違いを徹底比較

建築面積とは、建物を真上から見た時の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指す用語です。不動産や住宅の設計、購入時の基準として利用され、建ぺい率や法令制限にも大きく関わります。似たような用語として床面積や延べ床面積、敷地面積がありますが、計算方法や対象範囲は異なります。

下記のテーブルで主要な面積概念の違いを整理します。

| 用語 | 概要 | 含まれる部分 |

|---|---|---|

| 建築面積 | 建物の外周で囲まれた水平投影面積 | バルコニー・庇(ひさし)条件付 |

| 延べ床面積 | 各階の床面積の合計 | 各階ごとに算定 |

| 床面積 | 各階個別の床の面積 | 階ごと部分的に |

| 敷地面積 | 土地全体の面積 | 建物の建てられる最大範囲 |

各用語の把握により、計画や申請時のトラブル防止や正確な判断が可能になります。

延べ床面積(延床面積)とは何か?建築面積とはとの違い

延べ床面積とは、すべての階の床面積を合計した面積です。分譲マンションや住宅の広告などでよく見かけますが、建築面積との違いを把握することが重要です。建築面積は建物の外形で算出し、階数による変化がありません。一方、延べ床面積は各階の実際の床部分の合計です。

例えば、1階と2階で床面積が異なる場合、建築面積と延べ床面積に差が出るケースも珍しくありません。延べ床面積には屋根や庇は原則含まれず、専有部分・共有廊下・バルコニーなど、建物の法定定義に基づき算定されます。住宅ローン審査や不動産売買での重要指標となるため慎重な確認が求められます。

2階建て物件における延べ床面積の具体的な算定例

2階建て住宅で考えると、1階が50㎡、2階が40㎡の場合、延べ床面積は合計90㎡となります。建築面積は大きい方の階や屋根の突き出し部分、庇などの条件も影響しますが、延べ床面積は各階の床面積を単純に足し合わせて算出します。

延べ床面積に含まれない代表例は、天井高が1.4m未満のロフトや、法定のバルコニー、ピロティなどがあります。下記は延べ床面積に含まれないよくある部分です。

-

車庫(ピロティ等で条件を満たす場合)

-

高さが1.4m未満の屋根裏や地下収納

-

一部のバルコニーや庇

記載上の違いは法令やマンション管理規約等によるため、不動産取引時は必ず詳細を確認しましょう。

床面積・建坪・敷地面積の基礎知識と見分け方

床面積は、各階ごとの室内床の水平投影面積を示します。いわゆる「○階部分の床面積○㎡」と表現され、延べ床面積や建築面積の算定基礎となります。

建坪とは、建築面積を3.3㎡(坪)で割った値で、主に戸建て住宅で利用されます。建坪が大きいほど室内スペースも広くなります。

敷地面積は、建物が建っている土地全体の面積です。これにより建ぺい率や容積率の適用範囲が決まり、「どの程度の建物が建てられるか」の上限を決定づけます。

違いを整理するポイント(リスト)

-

床面積:各階・部屋単位で算定

-

建築面積:建物外周の最大投影部分

-

建坪:建築面積を坪に換算

-

敷地面積:土地全体の広さ

これらを正しく見分けることで、計画段階での法的ミスや資産評価の誤りを防げます。

敷地面積制限による建築面積とはの実務的影響と建ぺい率制限

敷地面積に対してどの程度建物を建てられるかは「建ぺい率」で決まります。建ぺい率は、建築面積÷敷地面積×100で算出され、用途地域によって上限が定まっています。

例えば、建ぺい率60%のエリアで敷地面積が100㎡の場合、建築面積は最大60㎡までとなります。バルコニーや庇(ひさし)が1m以上突出している場合、建築面積に算入されるケースもあるため注意が必要です。

建ぺい率の制限を超えると建築確認が下りず、増築や新築ができません。建築計画や設計時に制限や条件をよく確認し、専門家に相談することが大切です。

セットバックや隅切りの注意点

敷地境界線からの距離を確保するためのセットバックや交差点での隅切りは、実際に建築可能な面積を減らす要因となります。セットバック部分は敷地面積から除外して建ぺい率・容積率を計算しなければなりません。

下記の点を注意してください。

-

道路拡幅や規定により後退を求められる場合がある

-

セットバック範囲は建築不可、建築面積にも含められない

-

隅切り部分も同様に建物配置の制限となる

これらは建物計画の初期段階で明確に把握しておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐ有効策となります。

バルコニー・庇・屋根・車庫など特殊部分の取り扱い詳細

バルコニーが入る基準と1m未満の緩和適用事例

バルコニーはその用途や構造、そして床下の支え方によって建築面積への算入可否が決まります。一般的にバルコニーの先端から外壁までの距離(出幅)が1m未満の場合、多くの地域で建築面積に含まれない「緩和規定」が適用されます。ただし、3方以上が壁で囲まれている場合や、屋根や庇が一体化している場合には例外が生じることがあり注意が必要です。

下記のように整理できます。

| バルコニーの構造 | 建築面積への算入 |

|---|---|

| 出幅1m未満(壁2方以下) | 原則不算入 |

| 出幅1m以上 | 原則算入 |

| 3方以上囲いあり | 算入 |

| 下部支柱で支持 | 支持面積部分算入 |

このように細かい条件ごとに建築面積への影響が異なるため、設計段階での十分な確認が重要です。

庇(ひさし)の長さによる建築面積とは算入有無の法律的背景

庇は雨除けや日差しを防ぐ役割を持ちますが、建築面積へ算入されるかは長さがポイントとなります。多くのケースで庇の出幅が1m未満であれば建築面積に含まれません。ただし、1mを超える場合は超過部分について算入対象となります。

ポイントを整理すると以下の通りです。

-

出幅1m未満の庇:建築面積に含まれない

-

出幅1m以上の庇:超過分が算入対象

-

柱付き・間仕切り付きの庇:柱で支える場合、柱の部分も算入対象

建築基準法施工令に明確な規定があるため計画時には確実な確認が求められます。

屋根・テラス・ポーチなどの計算対象と非対象整理

屋根やテラス、ポーチの場合もその形状や構造で建築面積への該当性が変動します。

| 部分 | 建築面積への算入 | 主な判断基準 |

|---|---|---|

| 屋根のみ(壁なし) | 原則不算入 | 柱や壁がない自由な屋根 |

| テラス(囲いあり) | 算入 | 3方以上を壁で囲う |

| ポーチ(屋根+柱のみ) | 柱部分算入対象 | 柱で支持する部分 |

主な注意点は、囲い(外壁や間仕切り)があるかどうか、また柱などで地面に直接力を伝える場合に、その支持される範囲が建築面積に一部含まれることです。

車庫・カーポートの屋根の建築面積とは上の扱いの変遷と注意点

車庫やカーポートにおける屋根の取り扱いは、住宅の建ぺい率や敷地計画に大きく関わります。従来より、屋根だけで壁がないカーポートの多くは「建築面積に不算入」とされてきましたが、支柱がある場合は、その支え部分の水平投影が算入されるケースもあります。また、壁を追加すれば建築面積への算入範囲が拡大します。

下記リストでポイントを確認できます。

-

屋根・支柱のみのカーポート:支柱部分の水平投影が算入

-

3方囲いのガレージ:原則、全体が建築面積に算入

-

完全囲いなし・屋根のみ:地域によって不算入もあるため事前確認必須

各自治体の運用に違いがあるため、着工前に必ず最新要件を確認してください。

2025年3月4号特例廃止の実務影響

2025年3月から、いわゆる「4号特例」が廃止されることにより、これまで建築確認申請が不要だった特定小規模建築物(対象は主にカーポートなど)が新たに確認申請の対象となります。これに伴い、カーポートや車庫計画時には、より厳格な建築面積算定や法規遵守が求められるようになります。

-

設計段階で建築面積算定の根拠を明確にする必要

-

地域の条例や最新規定へ柔軟に対応する必須性

-

過去の慣例が適用できない場合があるため注意

これらの変更点により、住宅や店舗の設計者は法規制の最新動向を随時チェックしながら、正確な面積判断を行うことが不可欠です。

建築面積とはの法改正・最新の行政通達と実務対応

2023年4月施行の建築基準法改正点と大規模庇の緩和規定

2023年4月に建築基準法が改正され、特に大規模な庇やバルコニーの取り扱いに大きな変更がありました。この改正により、以下の点が実務者に注目されています。

-

1メートルを超える長さの庇や屋根の一部が建築面積にどのように算入されるか明確化

-

バルコニーや300cm以上突き出す庇の算入要件が一部緩和され、住居のデザイン自由度が向上

-

テラスやポーチといった外部空間の一部も条件次第で建築面積除外の対象となる点が拡大

この改正により、一般住宅だけでなくマンションや店舗、オフィスでもプランニングの幅が広がっています。特に住宅購入や土地活用計画時には、庇やバルコニーの設計時に建築面積算入の有無を事前に確認しやすくなっています。

2025年施行予定の建築基準法改正と都市計画区域の審査対象変更

2025年には建築基準法の次期改正が予定されており、都市計画区域における建築物の規制や審査対象が見直されます。これにより、建築面積の算定や許認可申請での実務上のポイントも変化します。

-

郊外地域や用途地域での建築面積上限の一律化、既存不適格の救済策拡大

-

新しい用途地域の追加に伴う建築面積や容積率の審査方法の見直し

-

緩和特例の申請書類や実務対応マニュアルのアップデート要請

運用細則も都道府県ごとに異なる場合があるため、不動産の取引や事業用建物の計画では、各自治体の改正内容や手続き方法をしっかりと確認することが重要です。

最新の防火・衛生・安全基準が建築面積とはに及ぼす影響

防火・衛生・安全に関連する基準も年々更新されており、建築面積の測定・申請時に大きな影響を与えています。とくに住宅、共同住宅、商業施設のいずれにおいても下記の視点が欠かせません。

-

防火壁や避難経路となる部分の建築面積への算入・除外の基準見直し

-

地階(地下)の床面積への算入要件や、地上・地下の用途混在時の新たな対応手順

-

衛生設備部分の面積取扱い、非常用スペース・吹抜けの取り扱い明確化

テーブルで主な取扱いの違いを整理します。

| 項目 | 建築面積に算入 | 計算除外の条件 |

|---|---|---|

| バルコニー | 条件により含む | 2m以内等規定あり |

| 庇(ひさし) | 条件により含む | 1m以内等規定あり |

| 地下室 | 用途による | 一部除外可能 |

| 防火壁 | 一部例外あり | 特例申請必要 |

常に最新の法令や行政通達を確認し、計画段階から正確な算定が重要です。

実務者向けの行政資料・告示の読み解きと解説

建築面積に関する法的根拠や行政通達の内容は、実務担当者の確実な理解が必要です。最新の告示や通達文書を正確に読み取り、下記ポイントを押さえましょう。

-

行政資料では図解や具体例が多く掲載されており、庇・バルコニー・地下の事例別の対応が示されている

-

告示文言の解釈によって申請書の記載内容が変わるため、実務者は自治体ごとの解釈や指導事例を積極的に確認することが推奨

-

土地活用や不動産売買、建物リノベーション時にも行政通達の最新内容に即したチェックが不可欠

行政資料の確認は建ぺい率や容積率など他の法定制限の理解にも不可欠です。知識のアップデートと正確な実務運用が高品質な住まいづくりにつながります。

建築面積とはの実務での活用シーンと注意すべきポイント

建築計画・住宅設計における建築面積とはの重要性

建築面積は、住宅やオフィス、マンションなどあらゆる建物計画の出発点となる項目です。建築基準法では「建物を水平面から見たときの外壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積」と定義され、平面図の基準として使われます。設計段階では、住居の広さだけでなく、土地ごとに定められた建ぺい率や建築制限に直接関わるため、正確な算出が不可欠です。バルコニーや庇、屋根、地下室など特殊な部分を含める際も、法令と地域の条例を把握し面積に反映する必要があります。

行政申請・建築確認での建築面積とはチェックポイント

行政への申請や建築確認では、図面上に記載される建築面積の正確性が求められます。誤った記載があると、再申請や工事ストップのリスクがあるため、下記の点が重要です。

-

正しい計算: 外壁・柱の中心線を基準に、水平投影面積を算出する

-

特殊部分: ひさしやバルコニー、テラス、ポーチ等の算入・不算入規定を確認する

-

敷地・用途地域: 土地ごとの制限値を事前に調査する

面積確認は独立した工程として念入りに行われています。

建ぺい率超過リスクと事前対策の具体的方法

建築面積は建ぺい率の計算にも直結します。建ぺい率は敷地面積に対し建築面積が占める割合で、各地域ごとに基準が設定されています。規定値を1%でも超過すると建築許可が下りません。対策として、設計初期から面積と建ぺい率を管理し、バルコニーやひさしなどが面積算入対象か必ず確認しましょう。

表:建築面積計算に注意すべきポイント

| 確認事項 | チェックポイント |

|---|---|

| 外壁・柱 | 中心線で計算 |

| ひさし・庇 | 1m以下は除外、それ以上は要算入 |

| バルコニー | 条件(3方壁等)次第で算入・不算入あり |

| テラス・車庫等 | 屋根・壁の有無や高さで算入判断 |

建築面積とはの誤解によるトラブル事例と回避策の提示

例えば「バルコニーは全て面積に含まれない」と誤認し、実際は3方壁の場合は面積算入となり、設計後に建ぺい率超過が発覚するケースがあります。住居や住宅設計で頻出するのは、ひさしの長さや地下ピットの算入忘れによる行政指摘です。

トラブルを回避するためのポイントは以下の通りです。

-

仕様変更や増改築時も改めて面積計算をし直す

-

図解や表で自分の建物の面積を可視化

-

新築・リフォーム計画時は事前に専門家に確認を依頼

知識を深め、ミスのない設計・申請を心がけましょう。

充実したQ&Aで解消!建築面積とはに関するよくある疑問

建築面積とはに含まれないものは?

建築面積には、下記のような部分は原則として含まれません。

-

建物の外壁や柱より外側に突き出したバルコニーや庇で、特定条件を満たすもの

-

地下の部分(地階)のみで地上に出ていない部分

-

建物とは独立した構造のカーポートや自転車置場

-

屋外階段やタンク、構造上必要でない突起部

特にバルコニーや庇が1メートル以内の突出の場合は不算入条件となることが多く、現場ごとの判断が求められます。土地や住宅ごとの状況も影響するため、注意が必要です。

バルコニーや庇の具体的な算入例は?

バルコニーや庇が建築面積に算入されるかは、その形状と寸法が重要です。

| 部分 | 算入基準 |

|---|---|

| バルコニー | 外壁から1m以下突出:原則不算入。1m超:算入 |

| 庇(ひさし) | 外壁から1m以下突出:原則不算入。1m超:算入 |

| 3方壁バルコニー | 周囲を3方向で囲う場合:原則算入 |

| テラス | 柱や壁で囲われていれば算入 |

このように、突出量や囲われ方によって面積算入が大きく異なります。必ず最新の建築基準法や条例も確認してください。

建築面積とはの確認方法は?

建築面積の確認方法は、主に平面図(配置図)や設計図面で行います。

- 建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分を水平投影(真上から見た形)で確認

- 図面上で実際の面積を計測

- 建築確認申請時の「建築計画概要書」や「確認済証」も参考にする

重要なのは、土地ごとに法的条件が異なり、例えばセットバック部分や緩和要素によって数値が変動することです。専門家の確認も推奨します。

建築面積とはと延べ床面積の違いを簡単に知りたい

建築面積は「建物を真上から見たときの外周の大きさ(床面積)」です。一方、延べ床面積は階ごとの床面積の合計値です。

| 区分 | 意味 |

|---|---|

| 建築面積 | 水平投影。最も広い部分の1階分だけ |

| 延べ床面積 | 各階の床面積を合計(例:2階建なら1階+2階) |

この違いが建ぺい率や容積率の算定に直結するため、混同しないことが大切です。

車庫・カーポートは建築面積とはに入るか?

車庫やカーポートは、構造や敷地内の建物と一体になっているかで判断されます。壁や屋根があり住宅と繋がったガレージは建築面積に算入されます。独立した簡易カーポートは、基礎の仕様や囲われ方によっては不算入の場合もあるため、詳細は自治体に確認しましょう。

建ぺい率の計算と建築面積とはの上限はどう決まる?

建ぺい率は「建築面積÷敷地面積×100」で算出されます。指定地域ごとに上限があり、一般住宅では60%や80%が多いです。

-

市街化区域や用途地域によって数値は異なる

-

建築面積が大きすぎると建ぺい率超過になり建築不可

土地活用や建物設計の早い段階で確認するのが安心です。

法改正が建築面積とはにどう影響するか?

建築基準法の改正が行われると、バルコニーや庇の算入条件や、建物構造の基準が変更されることがあります。近年ではバリアフリー対応や景観条例により、建築面積の定義に影響するケースもあり得ます。地域ごとの最新条例や法改正情報を定期的にチェックしましょう。

計算式で間違えやすいポイントは?

建築面積の計算でよくある間違いは、下記の通りです。

-

屋根や庇の突出分を正しく除外・算入していない

-

バルコニーが1m以内か超えているかの確認漏れ

-

複雑な建物形状で計測範囲を誤る

-

セットバック部分や私道負担の算入忘れ

確実な計算には図面の丁寧なチェックが必須です。

建築面積とはの書類記載場所はどこか?

建築面積は、多くの場合建築確認申請書や建築計画概要書の面積欄に記載されています。マンションや戸建て住宅の販売資料でも、区画ごとに数値が明示されています。設計図の一覧表や不動産登記簿でも、参考値として確認できます。

緩和規定の適用条件はどう確認すべきか?

緩和規定の適用には、建築基準法の細かい条文や各自治体の条例を参照し、条件適合を確認します。バルコニーや庇の算入緩和は、突出寸法や形状、用途地域ごとに異なります。申請前に必ず行政や専門家に相談し、公式文書や法令・条例で裏付けて条件を確認することが重要です。

建築面積とはの将来動向と読者への実践アドバイス

省エネ・耐震基準強化と建築面積とはの関連性

近年、住宅や建物について省エネ基準や耐震性能の強化が進んでいます。建築面積の把握は、これら基準対応に直結します。たとえば大きな庇やバルコニー、屋根の出幅設計は、適切な断熱や耐震検討の起点となり、地域ごとに規定が異なるため確認が必須です。特に建築面積に含まれる部分や除外される条件を正確に理解すると、無駄なコストや設計ミスを防げます。今後も環境配慮型の建築が主流となるため、基準改正や最新動向を継続してチェックすることが重要です。

新築・リフォーム・増改築で押さえておくべき最新ポイント

新築やリフォーム、増改築の際には、建築面積や延べ面積、床面積など各種面積の定義を正確に区別することが必要です。ここでは注目すべきポイントを整理します。

| チェックポイント | 解説 |

|---|---|

| 外壁・柱の中心線で算出する水平方向面積 | 建築面積の基本。バルコニーや庇、ポーチの算入基準も要確認です。 |

| バルコニー・庇の扱い | 1m未満や2m未満で算入・除外など法律で細かく規定されているので注意が必要。 |

| 床面積・延べ面積との違い | 延床面積や床面積とは異なる定義。誤解しがちなため比較表で整理する。 |

建築基準法や自治体の条例は改正されることがあります。最新情報の収集と、専門家への事前相談がリスク回避のカギとなります。

生活者目線での建築面積とは活用法

建築面積を理解しておくと、理想の住まい作りや資産価値の維持管理に役立ちます。

-

住宅購入時、建ぺい率や容積率による土地利用の最適化を検討できる

-

リフォーム時に増築・減築が可能か法的制限をすぐに判断できる

-

マンションや戸建ての資産評価で、売却価格や評価ポイントを明確にできる

さらに、建築面積の違いやバルコニー・ひさし・テラスの加算有無を理解することで、不動産広告や販売図面の情報にも惑わされず判断できます。これにより失敗やトラブルを回避できます。

記事で学んだ知識を実務や住宅購入に活かす提案

身につけた知識を活かす第一歩は、実際の物件資料を確認しながら各面積の記載や用語をチェックすることです。わからない点があれば建築士や不動産会社に直接質問すると安心です。

-

不安な点や複雑なケースは、住宅購入やリフォームの専門家に相談する

-

図面や登記上の面積がどの定義なのか確認し、自分なりに計算してみる

-

最新の法令や自治体ルールを公式資料で確認しておく

これらを実践することで、家づくりや住まい選びに自信を持ち、納得できる選択をしやすくなります。今後の施工計画や購入判断にも、的確に活用していけます。