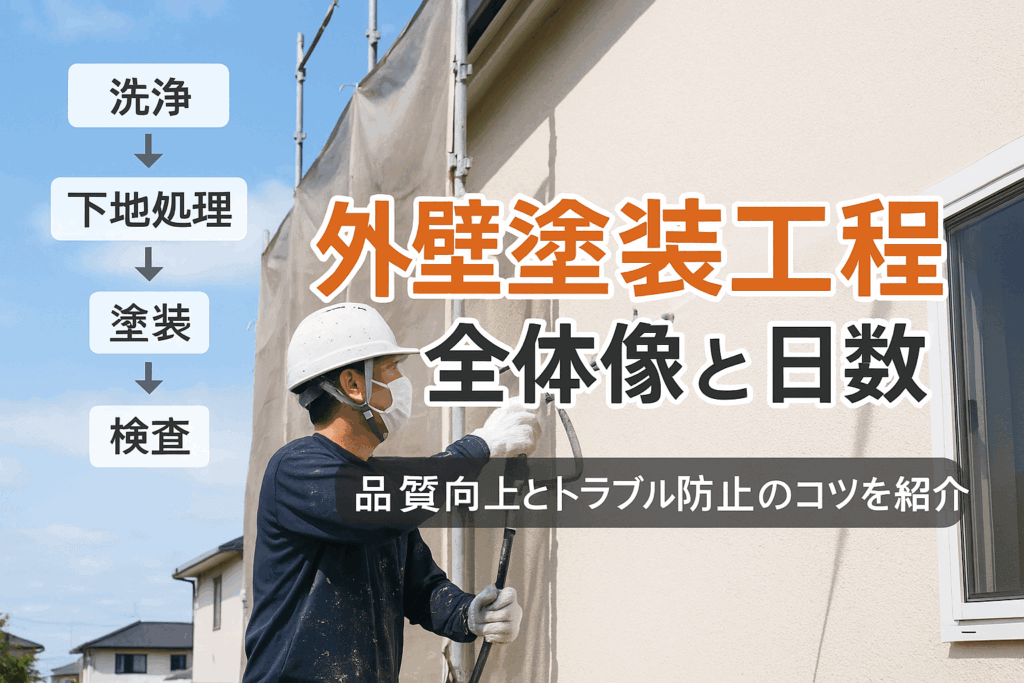

外壁塗装は「足場→高圧洗浄→下地処理→養生→下塗り・中塗り・上塗り→検査→足場解体・清掃」が基本です。一般的な戸建てで約10~14日、雨天や低温時は乾燥時間の確保が必要なため延びやすいのが実情です。「洗濯物はいつ干せる?」「においが強い日は?」「工程表がなくて不安…」といった悩みもここで解消します。

塗装の耐久性は下地処理と乾燥管理が要。例えばアクリルシリコン系での規定塗布量や塗り重ね間隔を守ることで、所定の膜厚と性能を確保できます。シーリングの打ち替え・増し打ちの判定、サイディングとモルタルの違い、写真記録の残し方まで、実務のコツを手順ごとに整理しました。

天候で順延する際の工程表更新ルール、生活への影響が出やすいタイミング(高圧洗浄日・養生日・中塗り/上塗り日)の目安も具体的に提示します。読み進めれば、今日の不安が作業計画に変わります。まずは、「標準日数」と「乾燥時間」の基準からご確認ください。

- 外壁塗装工程の全体像がひと目でわかる!賢く進める基本フロー

- 工事工程表を読み解ければ外壁塗装工程の不安ゼロ!仕組みと安心の作り方

- 下地処理とシーリング工事が分かれば外壁塗装工程の品質がアップ

- 三回塗りで差がつく!下塗り・中塗り・上塗りの外壁塗装工程を極める

- 高圧洗浄と養生次第で外壁塗装工程は大きく変わる!こだわりの事前準備

- 外壁材ごとにこんなに違う!サイディングとモルタルの外壁塗装工程徹底比較

- 戸建てとマンションでここまで違う!工期と外壁塗装工程の上手な考え方

- 検査と写真記録で安心が見える!外壁塗装工程の仕上げの真実

- 外壁塗装のよくある疑問を工程でスッキリ解決!気になるポイントまとめ

- 参考データや事例を味方に!外壁塗装工程を実践で活かすテクニック

外壁塗装工程の全体像がひと目でわかる!賢く進める基本フロー

工事開始から竣工までの外壁塗装工程と標準ステップ・日数をスッキリ解説

外壁塗装は安全・品質・生活配慮の三拍子をそろえた進行が肝心です。一般的な戸建てでは、工期の目安は7〜14日が中心で、建物の大きさや天候、乾燥時間で前後します。外壁と屋根を同時施工する場合は数日延びることがあります。外壁塗装工程は工程表で可視化しておくと進捗確認が容易です。工程表がない場合は日々の作業予定と完了範囲を書面か写真で確認しましょう。下塗り・中塗り・上塗りはそれぞれの乾燥時間の厳守が仕上がりを左右します。足場解体時は周囲への配慮と最終清掃まで丁寧に行うのが良い工事の証です。

-

ポイント

- 高圧洗浄→下地処理→養生→下塗り→中塗り→上塗り→検査→足場解体が基本

- 下塗りの質と乾燥が密着と耐久の土台

- シーリングの打ち替えは塗装前に行い、必要に応じて上から塗装

補助的に工程と日数の目安を把握し、無理のない生活計画に役立ててください。

| ステップ | 作業内容 | 日数の目安 | 品質ポイント |

|---|---|---|---|

| 足場設置・養生 | 足場組立、飛散防止ネット | 0.5〜1日 | 転落防止と近隣配慮 |

| 高圧洗浄 | 既存汚れ・脆弱塗膜の除去 | 1日 | 乾燥養生を十分に確保 |

| 下地処理 | ひび補修、シーリング打ち替え | 1〜2日 | プライマー必須、充填厚確保 |

| 下塗り | シーラー等で密着向上 | 0.5〜1日 | 素地・塗料に合う下塗り材 |

| 中塗り・上塗り | 仕上げ色と膜厚形成 | 1〜2日 | 適正膜厚とインターバル厳守 |

| 検査・手直し | 目視・触診・膜厚確認 | 0.5日 | ふくれ・ムラの是正 |

| 足場解体・清掃 | 解体と周辺清掃 | 0.5日 | 飛散物回収まで丁寧に |

雨天や強風時は外壁塗装工程がどうずれる?順延対応と工期のコツ

外壁塗装は乾燥時間が品質を左右します。雨天や強風、結露の恐れがある高湿度時は、塗料の付着不良やムラ、白化の原因になります。無理に進めず、工程表を即日更新して順延しましょう。特に下塗りやシーリング硬化中の降雨は密着低下を招くため注意が必要です。気温が低い時期は硬化に時間がかかるため、作業開始・終了時刻を前後させて乾燥を稼ぐと安定します。屋根塗装を並行する場合は、足場上の風荷重も考慮し風速で作業可否を判断します。

- 当日朝の天候判定を実施し、着工判断を共有

- 乾燥インターバルを逆算し、無理のない作業範囲に調整

- 順延時は写真付き日報で進捗を見える化

- 週次で更新版工程表を配布し、近隣への周知も同時対応

- 風雨後は素地の再確認(含水・汚染)を行い、塗装再開

気象で延びても品質優先がトラブル回避の近道です。

生活への影響や近隣配慮のベストタイミングを外壁塗装工程から先取り

外壁塗装は生活導線と近隣への配慮が成功の鍵です。高圧洗浄日は水しぶきと騒音が出やすく、洗濯は屋内乾燥が安心です。シーリングや下塗りは臭気が発生する場合があるため換気計画を見直します。中塗り・上塗りは飛散防止のため窓の開閉制限が生じやすく、在宅のストレス軽減には作業時間帯の共有が役立ちます。足場設置と解体は打撃音が発生しやすい工程のため、近隣挨拶のベストタイミングです。工程表を共有し、必要日だけピンポイントで準備すると快適に過ごせます。

-

生活影響が大きい日

- 足場設置・解体:騒音が大きく来客対応も控えめに

- 高圧洗浄:洗濯物は外干し不可、窓は閉める

- 中塗り・上塗り:臭気と窓開閉制限、車は離して駐車

短時間で済む連絡でも、事前の一声が近隣トラブルの予防につながります。

工事工程表を読み解ければ外壁塗装工程の不安ゼロ!仕組みと安心の作り方

外壁塗装工程表に絶対盛り込むべき項目とポイントをズバリ解説

外壁塗装の工事工程表は、作業内容と日数、品質を客観的に確認できる拠り所です。まず押さえるべきは、施工範囲の明記と使用塗料の種類と品番、そして各工程の乾燥時間の確保です。さらに検査日と予備日を先に組み込むと、天候リスクに強い計画になります。品質と透明性を高めるために、写真記録欄と責任者の連絡先をセットで入れておくと進捗確認がスムーズです。外壁塗装工程は足場、洗浄、下地補修、下塗り、中塗り、上塗り、最終検査の流れが基本で、屋根塗装工程がある場合は並行の可否も併記します。強調ポイントは「工程ごとの所要時間と乾燥時間を切り分けて記載すること」です。これで無理な詰め込みが防げ、塗料の密着不良やムラのリスクを抑えられます。

- 施工範囲、使用塗料、乾燥時間、検査日、予備日、写真記録欄、責任者の連絡先を明記

工程表が無いときでも安心!チェックすべき外壁塗装工程の代替資料

工程表がない場合でも、複数の資料を突合すれば工程の全体像は把握できます。手順はシンプルです。まず見積書で数量と施工範囲を確認し、仕様書で塗装仕様(下塗り・中塗り・上塗りの塗料名や回数)を照合します。次に作業手順書で高圧洗浄や下地補修、シーリング打ち替えの順序を確認し、日報で実作業と予定のズレを見ます。外壁塗装工程はシーリングの有無や順番で耐久性が変わるため、「シーリングをいつ実施し、上から塗装するか」を特にチェックしてください。写真記録があれば下塗りの色や膜厚感、養生状態も判断できます。複数資料の組み合わせで、工事工程の品質管理が可能になります。

- 見積書、仕様書、作業手順書、日報で作業内容と日程を突合

突発トラブルでも慌てない!外壁塗装工程変更の情報共有ルール

外壁塗装は天候や追加補修で計画が動くことがあります。そこで有効なのが情報共有ルールの事前合意です。基本は、口頭連絡だけに頼らず書面と写真を必ず残す運用にします。変更時の流れは次の通りです。

- 発生当日中に連絡(電話またはチャット)で事実と影響工程を共有

- 変更理由と代替案を書面化(メールまたは共有シート)して合意

- 工程表の改訂版を配布し、検査日と予備日の再設定を明記

- 写真記録を添付して下地処理やシーリングの進捗を可視化

- 日報で反映状況を確認し、翌日の開始時刻を確定

この運用により、乾燥時間の短縮や無理な詰め込みを防ぎ、塗料の性能を最大化できます。強調したいのは「記録を残すことが最大のリスク対策」という点です。

下地処理とシーリング工事が分かれば外壁塗装工程の品質がアップ

シーリング打ち替えと増し打ちはどう選ぶ?外壁塗装工程の正しい進め方

サイディングの目地や窓まわりのシーリングは、劣化状態で最適工法が変わります。ひび割れ、肉やせ、剥離、破断が見られる場合は打ち替えが原則で、健全部が多く軽度の痩せなら増し打ちが選択肢です。外壁の動きが大きい縦目地は背面のバックアップ材やボンドブレーカーの有無も確認し、可動に耐える厚みと幅を確保します。外壁塗装の工程では、足場と高圧洗浄の後に下地処理としてシーリングを先行し、十分な乾燥を待って下塗りへ進みます。一般的な日数の目安は、戸建てで足場設置1日、洗浄1日、シーリング1〜2日、乾燥1〜3日、塗装3〜5日が相場です。雨天や低温多湿は硬化が遅れるため、工程表は余裕をもって調整します。迷ったら劣化写真と一緒に打ち替え可否の根拠を業者に確認すると判断がぶれません。

-

打ち替えは既存撤去が前提で耐久性を重視

-

増し打ちは健全部が多い時にコストと期間を最適化

-

外壁の可動が大きい部位は厚み確保を優先

サイディング外壁で迷わないシーリング工程と乾燥の攻略法

サイディングのシーリングは手順の正確さが密着と耐久を左右します。基本工程は、既存撤去、清掃、テープ養生、プライマー塗布、打設、ならし、養生撤去、硬化確認の流れです。プライマーは目地両側面に均一塗布し、オープンタイムを守ることが重要です。充填は底付きさせず三面接着を避け、規定厚みを確実に取ります。ならしは端部の巻き込みを抑え、表面を連続的に整えることで雨仕舞いが安定します。乾燥や養生時間は材料により差があり、湿潤や低温では硬化が遅延しやすいです。上から塗装する場合は、表面が十分に硬化し、指触で粘りが出ない状態を確認してから進めます。外壁塗装工程の品質は、こうした細部の積み上げで決まります。

| 項目 | 推奨ポイント | 目安時間 |

|---|---|---|

| プライマー | 側面全面へ薄く均一に塗布 | 5〜15分のオープンタイム |

| 打設 | 連続充填で空気噛みを防止 | 1目地あたり数分 |

| ならし | 端部密着と表面平滑を両立 | 直後に実施 |

| 養生撤去 | ならし直後のタイミングで | 表面形成後すぐ |

| 乾燥 | 硬化後に塗装へ進行 | 24〜72時間が目安 |

短時間で無理に進めると密着不足や表層ひびが起きるため、気温と湿度に応じた調整が欠かせません。

シーリング上から塗装する際に失敗しない外壁塗装工程のコツ

シーリング上に塗装する場合の失敗要因は、可塑剤ブリードと密着不良、早期の割れです。ブリード対策としては、ノンブリード型シーリングを選ぶか、ブリードブロック機能を持つ下塗りを採用します。密着確保には、シーリング完全硬化後に外壁用の下塗り(シーラーや微弾性)を適材適所で選定し、目地端部を刷毛入れしてからローラーで面を整えるのが有効です。高圧洗浄から時間が空いた場合は付着汚染を取り除いてから塗装に入ります。タイミングは、指触乾燥だけで判断せず規定の硬化時間と気象条件を併せて確認します。上塗りは2回で膜厚を稼ぎ、端部の段差は一回目で均し、二回目で意匠と防水を両立させると仕上がりムラを抑えられます。

- ノンブリード材またはブロック下塗りを選定

- 完全硬化を確認してからシーラーを塗布

- 目地端は刷毛先行、面はローラーで均一化

- 上塗り2回で膜厚と意匠を確保

- 乾燥時間を厳守し気象で調整

モルタルやALCの下地補修で外壁塗装工程が変わるその理由

モルタルやALCはサイディングと劣化メカニズムが異なるため、下地補修の内容で外壁塗装の工程配分が変わります。モルタルのヘアクラックは微弾性下塗りで追従性を確保し、構造クラックはUカットやVカット後にプライマー、樹脂モルタル充填とカチオン系で平滑化します。ALCは目地や開口部のシーリング打ち替えに加え、欠損部の樹脂モルタル補修、吸水が大きいためシーラーのたっぷり塗りが要点です。アンカー浮きやひびが深い場合はピンニングで補強し、下地の動きを抑えてから中塗り上塗りへ進行します。これらの処理は工程日数や乾燥時間に直結し、無理に短縮すると再劣化のリスクが高まります。適切な材料選定と手順の遵守が、仕上がりの安定と長期のメンテナンス性につながります。

三回塗りで差がつく!下塗り・中塗り・上塗りの外壁塗装工程を極める

下塗りの種類選びとシーラー選定で外壁塗装工程が決まる

外壁塗装の仕上がりは下塗りで八割決まると言われます。基材や旧塗膜の状態に合わせて、浸透型シーラー、微弾性フィラー、エポキシ系プライマーのどれを選ぶかで密着と耐久が変わります。たとえばサイディングなど吸い込みが強い下地には浸透型シーラー、ヘアクラックが多いモルタルには微弾性フィラー、チョーキングや旧塗膜の脆弱化が目立つ面や金属下地にはエポキシ系が有効です。外壁塗装工程では付着性、含浸性、下地調整力を見極め、下塗りの役割を明確化することが重要です。塗装業者は足場や養生、高圧洗浄で下地を整えたうえで、試験塗りや吸い込みチェックを行い、適切な塗布量で均一な膜を形成します。外壁塗装工程表がない場合は選定根拠の説明を求め、仕様や乾燥時間、塗り重ね間隔の確認を習慣化すると失敗を防げます。

-

浸透型シーラーは吸い込み抑制と密着向上に有効

-

微弾性フィラーは微細クラックのブリッジングに有効

-

エポキシ系は付着力重視や金属部位で有効

-

工程管理は塗布量と気象条件の記録が要点

補修との相性や気象条件の影響を加味し、最適な組み合わせで下地を安定させます。

下塗りの色やムラを抑えて外壁塗装工程をもっと美しく見せる秘訣

下塗りの色設計は仕上がりの発色とムラ抑制に直結します。濃色仕上げや淡彩の発色を安定させるなら着色シーラーや色付きフィラーの活用が効果的です。特に既存色が強い外壁では、透け防止のために下塗りでトーンを整えると中塗り上塗りの塗布量を無駄に増やさず、所定の膜厚を確保しやすくなります。適正乾燥時間の厳守も重要で、指触乾燥や塗り重ね可能時間を守らないと、密着不良や艶ムラ、下塗りのリフティングが起きやすくなります。外壁塗装の写真管理を行う現場では、日照や湿度、表面温度の記録により再現性の高い仕上がりが得られます。外壁塗装の下塗りムラはローラーの選定やストロークの安定、端部のダメ込みを徹底することで低減できます。結果として中塗り上塗りの乗りが良くなり、外壁塗装工程日数の無駄な延長も回避できます。

| 項目 | 目的 | 失敗例 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 着色シーラー | 発色安定 | 透け・色ムラ | 下塗り色の最適化 |

| 乾燥時間管理 | 密着確保 | べたつき | 指触・再塗装可能時間遵守 |

| ローラー選定 | 均一膜厚 | 飛散・段差 | 毛丈と粘度の適合 |

| 端部処理 | 墨出し | 塗り残し | 先行ダメ込み |

塗料の設計通りに動くことが、美観と耐久の両立を実現します。

中塗り上塗りで性能を引き出す外壁塗装工程の鉄則

中塗り上塗りは所定膜厚の確保が第一条件です。希釈率、塗布量、乾燥時間、塗り重ね間隔を守らないと、早期退色やひび割れ、密着不良につながります。塗装工事写真管理と数量管理で実塗布量を把握し、ローラー目の方向や継ぎ目のタイミングを揃えることで、上塗りの艶と均一性が安定します。外壁塗装の下塗り中塗り上塗りは相互に機能を補完するため、気象条件と外壁の状態に応じて作業順序とインターバルを調整します。屋根塗装工程を同時進行する場合は、飛散や露先の乾燥を考慮してどこから塗るかの動線を設計すると安全で効率的です。外壁シーリングを先行した場合は硬化時間を確保し、シーリングの上から塗装する際は可塑剤移行への配慮が必要です。仕上げではピンホール、膜厚不足、埃噛みを点検し、必要に応じてタッチアップを行います。

- 規定希釈率の遵守で塗膜性能を担保

- 必要塗布量を面積計算で確実に確保

- 乾燥時間と間隔を気象と下地温度で補正

- 動線設計で塗り継ぎと安全性を最適化

- 最終検査で外観と膜厚を確認

外壁塗装工程表がない現場でも、計測と記録を徹底することで品質は安定します。

高圧洗浄と養生次第で外壁塗装工程は大きく変わる!こだわりの事前準備

高圧洗浄のベストな圧力設定とタイミングで外壁塗装工程をスムーズに

外壁の高圧洗浄は、塗料の密着を左右する最初の関門です。サイディングやモルタルなど建材の状態、旧塗膜やコケの付着量で圧力とノズルを調整します。目安はサイディングで1.5〜8MPa、モルタルで8〜12MPa、脆弱な旧塗膜やクラック周辺は低圧ソフト洗浄で素材を傷めないことが重要です。回転ノズルは除去力が高い反面で素地欠損のリスクがあるため、試し当てで距離を一定に保ちます。乾燥は季節で変わりますが、春秋で24時間以上、冬は36時間以上、夏は気温が高くても表層乾燥と含水率は別物なので送風や日当たりを見て判断します。外壁塗装工程が後ろ倒しになりやすいのは乾燥見極め不足が原因です。含水率計がない現場では、目視の白華や艶引き、水はじきの消失など複合サインで判定します。

-

強力洗浄の前に試し当てで素材と旧塗膜の耐性を確認

-

藻・カビはバイオ洗浄を併用して再発を抑制

-

雨天後は再乾燥を徹底し、下塗りの遅延を許容

短時間で進めるよりも、洗浄と乾燥の管理が結果的に総工期の短縮と仕上がりの均一化につながります。

養生がカギ!生活動線や通風を守る外壁塗装工程の裏技

養生は飛散防止だけでなく、暮らしのストレスを減らす設計が肝心です。窓や給気口は全面養生だと結露や室内のにおいこもりが起きやすいため、開閉可能な差圧対応養生や微開通風を確保するスリット方式を使います。玄関・勝手口・ベランダの動線は、作業時間外に仮設開口を残し、日中は作業帯と時間割を明示して接触を回避します。給湯器は吸排気口を塞がない専用カバーで安全を確保し、運転停止が必要な場合は事前周知を行います。ペットや洗濯の導線は前日に確認し、上塗り日と風向きで干し場を振り分けると安心です。外壁塗装工程表の提示がない場合でも、養生の運用計画だけは日別で可視化するとトラブルを避けられます。

| 養生対象 | 推奨方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 窓 | 開閉式養生テープで可動域を確保 | 結露時は一時開放時間を設定 |

| 給気口・換気扇 | 専用カバーで吸気ルートを確保 | 長時間の塞ぎは停止が必要 |

| 玄関・動線 | 出入口の仮設開口を設定 | 夜間は転倒防止の照明を追加 |

| ベランダ | 床面と手すりを二重養生 | 物干しは上塗り日に回避 |

生活への影響を最小化する養生は、品質と満足度の両立に直結します。

共用部や道路側でも安心!外壁塗装工程の安全対策ポイント

共用部や道路側の安全は、足場と導線設計が要です。足場は防護ネットとメッシュシートで飛散を抑え、開口部や歩道側は養生パネルで二次防護します。作業車はバックでの出入を避け、見通しの良い区画に駐車し、カラーコーンと案内サインで第三者の導線を分離します。上空作業時は落下半径を設定し、工具は落下防止ストラップを義務化、風速が高い日は高所作業を中止します。近隣には高圧洗浄や上塗りのにおいが強い日を事前案内し、洗濯物の外干し回避をお願いするとトラブルを避けられます。外壁塗装工程での事故は小さなヒヤリハットの積み重ねで起きるため、毎朝のKYと最終確認でリスクを閉じ込めます。

- 足場点検と防護ネットのたるみ確認を実施

- 道路側はコーン、バー、誘導員で第三者分離

- 上空作業の落下半径と工具落下防止を徹底

- 風雨予報で作業計画を前日調整

- 高圧洗浄と塗装の日は近隣へ周知と記録を残す

安全配慮の見える化は信頼感を高め、工事全体の進行を安定させます。

外壁材ごとにこんなに違う!サイディングとモルタルの外壁塗装工程徹底比較

サイディング塗装工程&ダブルトーンから意匠塗装まで流れとポイント解説

サイディングは目地や板間の動きが大きく、下地処理の良し悪しで仕上がりが変わります。基本の外壁塗装工程は足場設置、高圧洗浄、シーリングの打ち替え、下塗り、中塗り、上塗り、検査という順序です。意匠を生かすならクリヤー仕上げが有効で、チョーキングが強い場合は不可となるため事前確認が重要です。レンガ調の立体感を出すダブルトーンは下色を全面に塗った後、凸部だけを2色目で転写して陰影を強調します。目地を残す「目地残し」は先に目地色を入れ、面を避けて塗り分けます。屋根を同時施工する場合はタスペーサーで重なり部の縁切りを行い、雨水の逃げ道を確保します。サイディング特有の反りや塗膜浮きがあると密着不良を起こしやすいため、塗装前の補修判断が品質の分岐点になります。

-

ポイント

- クリヤー仕上げは劣化が軽微な外壁に適用し、艶と意匠を保ちます

- ダブルトーンはマスキング精度と塗布量管理で完成度が決まります

- タスペーサーは洗浄後から下塗り前後の適切な工程で設置します

(サイディングのデザイン性を活かすほど、工程設計と塗料選定の整合が重要です)

反りや塗膜浮きで悩まないための外壁塗装工程と補修プロセス

サイディングの反りや塗膜浮きは、熱伸縮・含水膨張・固定力不足が主因です。外壁塗装の前に反り幅や浮き量を確認し、ビス止めで平滑度を回復します。欠損部はパテ整形で面を作り、目地のシーリングは打ち替えを基本とします。張り替えの判断は、反り戻しが困難な範囲や基材の劣化が深部に及ぶ場合です。以下のプロセスで手戻りリスクを抑えます。

| 工程 | 目的 | 判定・材料の目安 |

|---|---|---|

| 反り・浮き点検 | 変形の把握 | 直定規で平滑確認、反り大は張り替え検討 |

| ビス止め補強 | 固定と再変形抑制 | 下地間柱を狙って適正ピッチで締結 |

| パテ整形 | 面出しと密着改善 | 2回以上で段差ゼロに近づける |

| シーリング | 防水と緩衝 | 打ち替えを基本、三面接着回避 |

| 下塗り~上塗り | 密着と耐候 | 下塗りは含浸/微弾性を選択 |

(補修を先送りすると塗膜クラックや再浮きが起こり、再工事コストが増えます)

モルタルやリシン吹き付けで失敗しない外壁塗装工程の進め方

モルタルやリシンはひび割れ対策と塗布量管理が最重要です。ヘアクラックは微弾性下塗りで埋め、構造クラックはUカットやシーリング充填で追従性を確保します。吹き付けタイルやリシンは、粒度・吐出量・エア圧の条件設定が仕上がりを左右します。外壁塗装工程は高圧洗浄、下地補修、下塗り(フィラーやシーラー)、中塗り、上塗り、検査という流れで、凹凸面は規定の塗布量を超えやすいため、1回当たりの膜厚を抑え複数回で均一化します。リシンの再吹きは既存粒子の活かし方を決め、平滑化したい場合はフィラーで目止めしてからローラー仕上げに切り替えます。雨だれ汚れが出やすい面は親水性塗料や低汚染樹脂が有効で、乾燥時間は気温・湿度に合わせて延長し、透湿と密着のバランスを取ります。

- 下地のクラック分類を行い、補修仕様を決定します

- 下塗りの種類(シーラー/フィラー/微弾性)を外壁状態で選定します

- 吹き付け条件(ノズル径・圧力・距離)を試験施工で確定します

- 塗布量を面積と凹凸で補正し、膜厚不足や過多を回避します

- 乾燥・検査を各層で実施し、塗装作業手順書に記録します

(凹凸が深いほど下塗りでの面整えが効き、仕上がりの美観と耐用に直結します)

戸建てとマンションでここまで違う!工期と外壁塗装工程の上手な考え方

戸建て外壁塗装に必要な期間と外壁塗装工程が短縮できないワケ

戸建ての工事工程は足場設置から洗浄、下地処理、下塗り・中塗り・上塗り、検査までが基本です。期間の目安は7〜10日程度ですが、乾燥時間や天候で前後します。外壁塗装の品質は塗料の性能だけでなく、層間のインターバルと下地への密着で決まります。とくに下塗りは外壁材に合わせたシーラーなどを用い、適正な乾燥を待たずに重ねるとムラや剥離の原因になります。高圧洗浄後の乾燥も短縮できません。さらにシーリングの打ち替えや増し打ちは硬化時間が必要で、上から塗装する場合は所定の養生期間が欠かせません。雨天や強風は足場と養生に影響するため作業停止が妥当です。工程表で日数を可視化しつつも、無理な前倒しは仕上がり劣化につながるため避けるべきです。

-

短縮できない要因を把握しておくと、日々の進捗確認がスムーズです。

-

乾燥と硬化は見た目以上に時間が必要で、工事工程の根幹です。

マンション外壁塗装工程ならではの共用部・掲示のお悩み解決術

マンションは戸建てと異なり、共用部を通る動線確保や居住者周知が重要です。外壁塗装工程の開始前に掲示板で周知し、足場設置や高圧洗浄の騒音時間を管理します。通行動線は養生で幅員を確保し、ベビーカーや車椅子のルートを代替導線として明記します。郵便受けやゴミ置き場のアクセスは作業時間をずらし、搬入出はピーク時間を回避します。さらに、シーリング工事や塗装の飛散防止を徹底し、開口部の開閉制限が発生する日は事前に配布物で案内します。エントランスや非常階段は片側交互などで安全を確保し、夜間は騒音を避けて照度を上げます。居住者のストレスを減らす運営は、結果として工期の停滞を防ぎ、工程表の信頼性を高めます。

| 配慮項目 | 具体策 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 掲示と告知 | 掲示板と全戸配布で日程と作業区分を周知 | 苦情や中断の減少 |

| 騒音時間 | 洗浄・ハツリは日中の短時間に集中 | 作業効率と生活配慮の両立 |

| 通行確保 | 養生で幅員確保、代替導線を表示 | 事故防止と混雑緩和 |

| 飛散対策 | メッシュシートと開口部告知 | 車両・洗濯物への影響抑制 |

短時間の調整でも全体の停滞を回避でき、結果的に日数のブレを小さくできます。

屋根外壁を同時に塗るなら外壁塗装工程と工期の効率化テクニック

屋根と外壁を同時施工すると足場の共用でコストと期間の最適化が図れます。工程表を一体管理し、洗浄を同日に、下地処理は外壁のシーリングと屋根の補修を並行化します。下塗りは下塗り材の種類と乾燥時間が異なるため、屋根と外壁で時間差をつけてロスを圧縮します。上塗りは天候に合わせて屋根先行や外壁先行を切り替えると効率的です。工事工程の透明化には写真管理が有効で、層間の塗布量や乾燥状況を記録すると品質確認が容易になります。高圧洗浄の順序は屋根先行が基本で、流下汚れの再洗浄を防ぎます。足場解体は最終検査後に一度で実施し、手直しの再組立を避けます。

- 足場共用で設置と解体を一回に集約

- 洗浄を同日化して乾燥待ちの重複を削減

- 下地処理を分担しつつ同時進行

- 塗装は乾燥時間に合わせて屋根外壁を交互運用

- 仕上げ検査と写真確認で再手直しを最小化

効率化しても外壁塗装工程の乾燥や硬化の基準は守ることが前提です。品質を犠牲にしない最短化が結果的に再施工コストの抑制につながります。

検査と写真記録で安心が見える!外壁塗装工程の仕上げの真実

施工中の写真記録やチェックリストで外壁塗装工程をトラブル知らずに

外壁塗装の仕上がりを左右するのは、現場任せにしない可視化です。施工中の写真記録とチェックリストを組み合わせることで、塗装作業手順書では拾いきれない現場差異やヒューマンエラーを抑えられます。まずは工程ごとの撮影基準を明確化します。例えば高圧洗浄は圧力計の数値と施工前後の同画角、シーリングは撤去・プライマー・充填・ならし・硬化の順で連続撮影、下塗りは缶ラベルと希釈率、下塗り中塗り上塗りは塗布量計測器またはウェット膜厚ゲージの数値を押さえます。共有頻度は最低でも日次、要所はリアルタイム共有が安心です。さらに足場や養生の状態、近隣配慮の掲示も記録し、工程の透明性と品質の一貫性を担保します。記録の標準化はトラブルの未然防止に直結し、外壁塗装工程表がない場合でも進行管理の裏付けになります。

-

必須記録として「洗浄・下地処理・シーリング・下塗り・中塗り・上塗り・完了検査」の7点は固定化します。

-

共有頻度は日次レポートに加えて、下塗り開始とシーリング完了時は即時共有が有効です。

-

保存方法は日付と工程名でフォルダ分けし、撮影位置を図示した管理表と紐づけます。

撮影の抜け漏れを防ぐため、チェックリストの整備と併用すると確認がスムーズです。

| 工程 | 撮影の要点 | チェック観点 |

|---|---|---|

| 高圧洗浄 | 施工前後の同画角、圧力表示 | 旧塗膜や苔の除去度合い、乾燥時間 |

| シーリング | 撤去→プライマー→充填→ならし→硬化 | 打ち替え範囲、三面接着回避、硬化確認 |

| 下地補修 | ひび割れVカット、パテ整形 | 下地の平滑性、乾燥・養生時間 |

| 下塗り | 缶ラベル、希釈率、膜厚 | 密着性、下塗りムラの有無 |

| 中塗り上塗り | 品番、色番、膜厚 | 規定塗布量、艶ムラ、塗り残し |

表の項目を日次報告に転記すれば、短時間で状態が把握できます。

最終検査から足場解体清掃まで外壁塗装工程のラストステップを徹底解剖

外壁塗装のラストは「検査の質」で差がつきます。最終検査では昼光下での目視と触感確認を行い、塗り残しや艶ムラ、下塗り透け、付着物をチェックします。シーリングは打ち替えの密着と表面の気泡、目地端の剥離を重点確認し、必要に応じて是正の再施工を即日段取りします。雨樋や付帯部、屋根塗装工程があれば取り合い部の境界も確認します。合格後は足場解体前に周囲の養生撤去と清掃計画を共有し、飛散物や釘・ビスの残置を徹底排除します。最後に引き渡し資料として、工事工程の写真台帳、使用塗料の仕様書やロット、シーリングの種類と施工面積、乾燥時間の記録、点検項目の合否一覧を揃えます。引き渡し書類の充実は将来のメンテナンスや保証対応の根拠になり、施主の安心に直結します。

- 最終検査を実施し、指摘事項をその場で共有します。

- 是正作業を行い、是正前後の写真を追加保管します。

- 足場解体前検査で高所の最終確認を行います。

- 足場解体と清掃を実施し、周辺環境を原状以上に整えます。

- 引き渡し資料の整備と説明、鍵・カラー番号の控えを提出します。

手順を時系列で守ることで、工程完了の客観性が高まり、仕上げ品質の一貫性を確保できます。

外壁塗装のよくある疑問を工程でスッキリ解決!気になるポイントまとめ

外壁塗装工程と日数にまつわる具体疑問へのQ&Aで迷いを解消

外壁塗装の工事工程は足場設置から高圧洗浄、下地の補修、下塗り・中塗り・上塗り、点検と足場解体までの流れです。戸建の期間目安はおおむね7〜10日で、天候や乾燥時間により前後します。三回塗りを一日で行う可否は塗料の仕様と乾燥条件に左右され、基本は各層の乾燥を待つため無理に詰めないことが品質保持の鍵です。下塗りは密着を担うため、乾燥時間の厳守と塗布量の確保が重要になります。家を留守にできない日は、足場設置・解体と室内点検が伴う可能性のある日です。高圧洗浄は騒音や飛散があるため在宅だと安心です。以下のポイントを押さえれば、外壁塗装工程の不安は大きく減らせます。

-

三回塗りは原則日またぎで、下塗りの完全乾燥が前提

-

シーリングの打ち替えは塗装前に実施し、硬化後に塗装

-

工程表の事前確認で日数・在宅必須日・近隣挨拶の予定を把握

下記の表で、よくある疑問を一気に整理できます。

| よくある疑問 | 目安・考え方 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| 三回塗りは一日で可能か | 条件が揃っても避けるのが無難 | 乾燥不足は剥離やムラの原因 |

| 下塗りの乾燥時間 | 数時間〜一晩が一般的 | 塗料の仕様と気温湿度で変動 |

| 家を留守にできない日 | 足場設置・解体、引渡し前検査 | 高圧洗浄日は在宅推奨 |

| シーリングはいつ行うか | 下地補修段階で打ち替え | 硬化後に上塗りで保護 |

| 工程日数の目安 | 7〜10日前後 | 天候と乾燥で延伸あり |

仕上がりを左右する前提条件を、手順で押さえておきましょう。

- 足場と養生を確実に行い、近隣対策を徹底する

- 高圧洗浄で汚れと旧塗膜の脆弱部を除去する

- ひび割れ補修とシーリング打ち替えを丁寧に行う

- 下塗りで密着と吸い込み止めを確保し、乾燥を厳守

- 中塗り・上塗りで所定膜厚を満たし、最終検査で不具合を是正

外壁塗装工程は「乾燥」と「下地処理」が要であり、工程表がない場合は事前に提出を依頼すると安心です。塗装作業手順書や塗装工事写真の管理を依頼すれば、日数の見通しや品質確認がしやすくなります。

参考データや事例を味方に!外壁塗装工程を実践で活かすテクニック

仕様書や手順書を活かして外壁塗装工程の管理力をアップ

外壁塗装は足場の設置から洗浄、下地処理、下塗り・中塗り・上塗り、最終確認まで多段の工程で進みます。工程管理を安定させるコツは、塗装工事仕様書と塗装作業手順書を現場で運用できる形に整理することです。特にサイディングのシーリング打ち替えは先行作業になりやすく、乾燥時間の管理が品質に直結します。工程表がない場合でも、仕様書に沿って「誰が」「いつ」「何を」行うかを明確化すれば進捗の見える化が可能です。さらに屋根と外壁を同時に行う際は高圧洗浄の順序と飛散対策を確認し、近隣トラブルを回避します。外壁塗装工程の日数は天候と乾燥時間で大きく変動するため、予備日を確保しつつ、写真で各工程の完了を記録すると後工程の判断が速くなります。品質確保の鍵は、下塗りの適正選定と養生の徹底、乾燥時間の遵守です。

-

ポイント

- 塗装工事仕様書を現場用に簡潔化し、チェック欄を設けて可視化します。

- 塗装作業手順書テンプレートを工程表と連動させ、実作業の順序を固定化します。

- 外壁シーリングの先行確認と下塗りの密着性検証で不具合を抑えます。

補足として、写真管理は後日の品質証跡になり、発注者とのコミュニケーションも円滑になります。

| 管理項目 | 要点 | 失敗例 | 回避策 |

|---|---|---|---|

| 工程表 | 乾燥時間と予備日を明記 | 雨天で遅延が連鎖 | 余裕の期間設定 |

| 下塗り | 下塗り材の種類と希釈率 | 密着不良で剥離 | メーカー仕様遵守 |

| シーリング | 打ち替えと増し打ちの区分 | 増し打ちで早期劣化 | 目地は打ち替え基準 |

| 洗浄 | 外壁と屋根の順序 | 逆順で再汚染 | 上から下へ一気通貫 |

| 養生 | 飛散と漏れの抑制 | 仕上げ汚れ | 二重確認と差し替え |

この表を週次ミーティングで確認すると、作業者間の認識差を早期に解消できます。

実体験談や口コミを工程別に集めて外壁塗装工程のトラブル予防へ

実体験談を「足場・近隣対応」「高圧洗浄」「下地処理とシーリング」「下塗り・中塗り・上塗り」「検査・引き渡し」の5工程で収集すると、再現性の高い対策が生まれます。多い声は、工事期間の伸び、シーリングの乾燥待ち、下塗り選定ミス、色ムラ、そして工程表の説明不足です。外壁塗装工程表がないと感じたユーザーは不安を抱えやすく、日次の簡易工程案内と塗装工事写真の共有で安心感が高まります。工期は天候次第で変わるため、事前に想定日数と変更条件を説明し、外壁塗装は何月がいいかという季節相談にも触れると納得感が増します。シーリングの上から塗装する場合は硬化確認を徹底し、下塗りの種類や色、乾燥時間を明示します。劣化が強い場合は下塗り2回や下塗りシーラーの採用で密着を安定化させるのが有効です。写真付きの工程別報告と作業前後の状態比較が、クレーム予防と品質確認の両方に効きます。

- 工程別の口コミを収集し、頻出トラブルをタグ付けします。

- 対策と担当を紐づけ、次回の工程表へ反映します。

- 日次で写真と作業ログを共有し、色や仕上がりの認識差を解消します。

- 天候予備日と乾燥時間を説明し、期間の期待値を合わせます。