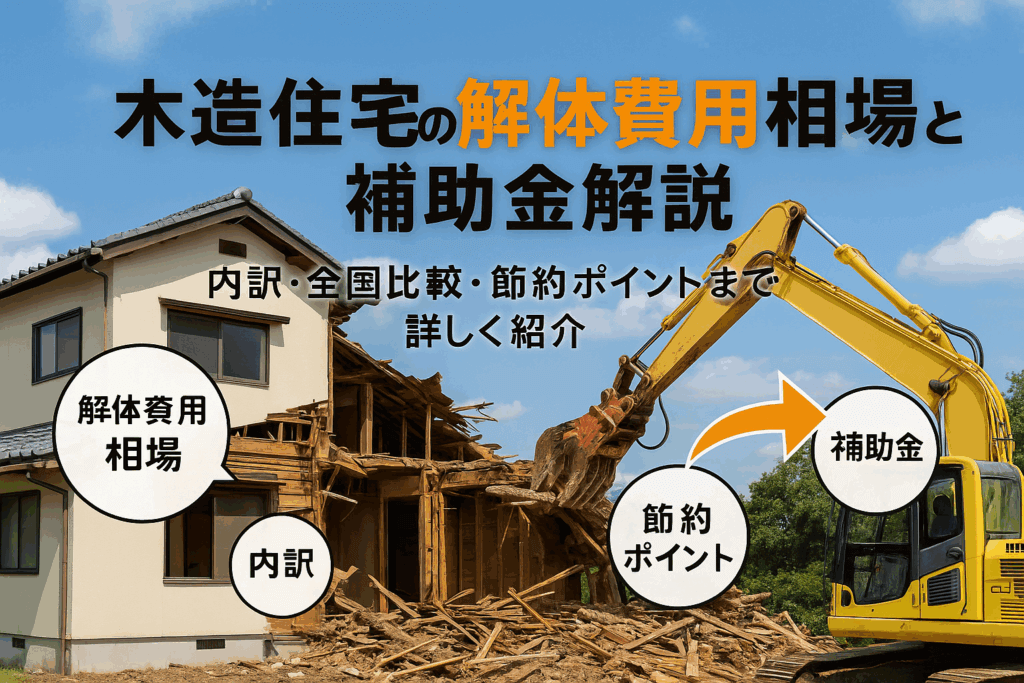

「木造住宅の解体費用はどれくらいかかる?」そう疑問を抱えていませんか。

実は、木造住宅の解体費用は【1坪あたり約30,000~50,000円】が全国的な相場ですが、建物の広さや階数、築年数、都市部・地方という立地条件によって、費用は大きく変動します。

例えば、30坪の2階建て木造住宅なら【90万円~150万円】が目安。一方、アスベストの有無や狭小地での重機搬入困難といった現場条件によっては、追加費用が発生し想定より高額になるケースも珍しくありません。

また、地方自治体によっては補助金制度が充実している場合や、解体工事の事前準備次第で20万円以上節約できることも。失敗しがちな見積もり比較や業者選び、意外と見落としがちな「残置物撤去費」「養生シート代」などの内訳も見逃せません。

無駄なコストを防ぎ、安心して木造住宅の解体を進めるための最新費用データ・賢い業者選び・節約方法まで、徹底的にわかりやすく解説します。

「損をしたくない」「トラブルを避けたい」と感じている方は、ぜひ最後まで読み進めて、自分のケースに役立つ最適な方法を手に入れてください。

木造住宅の解体費用は2025年最新相場と全体像を徹底解説

木造住宅の解体費用における坪単価相場と階数・構造別費用の違い

木造住宅の解体費用は建物の構造や階数、延べ床面積によって大きく異なります。全国平均の坪単価は3万円〜5万円が目安となっており、30坪〜40坪の住宅であれば約90万円〜200万円程度が一般的な相場です。

特に二階建てや三階建ての場合、重機搬入や足場設置、養生シートの手間が増えるため坪単価が高くなる傾向があります。平屋住宅は構造が単純で作業効率が良いため、比較的費用を抑えやすいです。しかし、解体作業にアスベストの調査や除去が必要なケースでは追加費用が発生します。

下記の表で代表的な解体費用の目安をまとめます。

| 構造・階数 | 坪単価目安 | 30坪の費用目安 | 40坪の費用目安 |

|---|---|---|---|

| 平屋 | 3~4万円 | 90~120万円 | 120~160万円 |

| 2階建て | 3.5~5万円 | 105~150万円 | 140~200万円 |

| 3階建て | 4~6万円 | 120~180万円 | 160~240万円 |

平屋・2階建て・3階建ての木造住宅解体費用の差

平屋住宅は作業効率が良く重機の稼働もしやすいため、単価は低めです。一方、2階建ての木造住宅の場合は階数分の足場や養生設置、追加の運搬作業が必要となり、費用が割高になります。3階建て住宅になるとさらに安全対策費や重機の台数も増えるため、解体費用は最も高額となります。

-

平屋:解体作業が単純でコストを抑えやすい

-

2階建て:足場・養生費用が加算される

-

3階建て:安全対策・運搬・廃材処理費用が増す

このように、同じ面積でも構造や高さによって大きく費用が異なる点に注意が必要です。

小屋・別棟・付帯建物の解体費用目安

母屋のほかに小屋・車庫・物置・倉庫などの付帯建物や、庭石・カーポート・ブロック塀も解体対象となることがあります。これらは本体の建物解体費用とは別途費用が発生し、規模や材質によって異なります。

-

小屋・物置:1棟あたり5万円~20万円程度

-

ガレージ・カーポート:10万円~30万円程度

-

ブロック塀や庭石撤去:5千円~2万円/メートル

付帯施設の有無や数次第で総額が大きく変動するため、見積もり時に必ず明細を確認することが重要です。

地域別(都市・地方・都道府県別)で見る木造住宅の解体費用の変動要素

木造住宅の解体費用は、住宅の立地や地域によっても相場が大きく異なります。特に都市部と地方では土地事情や工事の難易度、処分場までの距離によるコストの違いが費用に直結します。

都市部・郊外・地方での費用差と理由

都市部は現場への重機搬入や資材運搬が難しく、周辺道路が狭いケースも多いため追加の養生・運搬費用が発生しやすいです。また、近隣住宅との距離が近いため慎重な作業が求められ、費用が高額になりやすい傾向です。一方、郊外や地方では重機が入りやすく、土地も広いためコストを抑えられるケースが増えます。

-

都市部:養生費・運搬費・安全対策の上乗せあり

-

郊外:交通アクセスや現場環境により相場が中間

-

地方:重機の作業性が良くコストを抑えやすい

都道府県ごとの具体的な相場比較

都道府県ごとにも木造住宅の解体費用には差があります。目安として主要地域の坪単価相場を表にまとめます。

| 地域 | 坪単価の相場 |

|---|---|

| 東京・大阪 | 4~6万円 |

| 川崎・横浜 | 4.5~6.5万円 |

| 名古屋 | 3.5~5.5万円 |

| 福岡・札幌 | 3~5万円 |

| 地方都市 | 3~4万円 |

同じ面積の木造住宅でも都市部、都市周辺、地方で数十万円単位の違いが出ることは珍しくありません。見積もり取得時には所在地ごとの相場確認が必須です。

木造住宅の解体費用の内訳詳細と費用増減要因

解体工事費用の構成要素と注意点 – 解体費用の中身を透明化し、各項目ごとの役割や割合も伝える

木造住宅の解体費用は複数の要素から構成され、費用内訳を知ることがコスト抑制やトラブル防止に重要です。主な内訳は建物本体の解体、仮設足場や養生、重機費、人件費、廃棄物処理費用に分かれます。特に坪単価で相場を把握しがちですが、適正な費用を知るには見積書で内訳まで確認しましょう。以下のテーブルでは費用構成例をまとめています。

| 項目 | 内容 | 目安割合 |

|---|---|---|

| 解体工事費 | 建物本体の取り壊し | 約40~50% |

| 仮設工事費 | 養生シート・足場など | 約10% |

| 重機費 | 作業で使用する重機の費用 | 約10~15% |

| 人件費 | 作業員の人件費 | 約20% |

| 廃棄物処理費 | 廃材の運搬・処分費用 | 約15~25% |

強調しておきたいのは、坪単価相場だけに頼らず各項目が明確な見積もりを得ることが安心と防犯につながります。費用明細を比較検討することで最適な業者選びが可能です。

仮設工事費・重機費・人件費の内訳と相場感 – よくある項目の定義や実例を交えて説明

仮設工事費は、近隣への安全や騒音・埃対策として強化シートや足場を設置するための費用です。重機費は老朽木造や平屋、二階建てを解体する際に使うショベルやクレーン等の費用で、物件の規模や狭小地で変動します。人件費は解体作業員の配置数や期間で決まります。

-

仮設工事費の具体例

- 養生シートや近隣養生ネット設置:約5万~15万円程度

-

重機費の目安

- 重機使用料と搬入出で10万~30万円

-

人件費の相場

- 1日あたり約2万~4万円、全体で20万~50万円

これらの費用は家の広さ・構造・立地によって変動します。とくに都市部や道幅の狭い現場は費用が上がる傾向があります。

廃棄物処理費用・産業廃棄物運搬の重要性 – 環境負荷やコスト面で重要な処理について具体的に補足

解体時に発生する廃棄物(木材、コンクリート、金属など)は、適切な分別と処分が法律で義務付けられています。不適切な処理は環境負荷や違法処理リスクを招くため要注意です。

-

廃棄物処理費用の目安

- 木くずやコンクリート、プラスチックなどの運搬・処理費用:15万~50万円

-

対応ポイント

- 適正処理業者かどうか書類や実績を確認する

- 廃材の再資源化により処分費が軽減される場合もある

廃棄物の種類や処分量で費用が大きく変動するため、詳細な見積もりで確認をしましょう。

アスベスト調査・処理費用の最新法規と対応費用 – 最新の法規制や調査・撤去に掛かる費用を実務ベースで紹介

2023年以降、解体前にはアスベスト調査が義務化されています。調査・除去費用は物件の築年数、使用状況で大きく異なります。

-

アスベスト調査費用

- 1物件あたり2万~7万円が一般的

-

アスベスト除去費用

- 規模によって20万~100万円以上に

-

最新法規ポイント

- 調査結果は自治体に報告が必要

- 未報告や不適切処理は罰則対象

アスベストの有無は専門業者の現地調査で判断され、発見時には安全対策・適正処分が必須となります。

追加費用が発生しやすい項目の具体例と予防策 – 予想外の出費を防ぐため注意が必要なポイントを列挙

見積もりに含まれにくい項目は追加費用になりやすいため、事前確認が欠かせません。予算オーバーを防ぐために以下のポイントを押さえましょう。

-

残置物撤去費

- 家財道具や不用品の処分費:数万~10万円超

-

基礎部分の撤去費

- 地中の基礎撤去作業:10万~30万円程度

-

養生・近隣対策費

- 道路や隣家の保護対策:5万~20万円程度

-

狭小地や重機搬入困難時の追加費

- 状況による追加が発生

事前に現地調査を依頼し、作業範囲や付帯工事を詳細まで確認することで、不測の出費リスクを最小化できます。

残置物撤去・基礎撤去・養生費など – 作業範囲が広がる要素と事前確認すべき内容

残置物は持ち主が自分で処分するとコスト削減が可能です。基礎撤去は不動産売却や新築時に不可欠なため見積もりに明記されているか厳しくチェックしましょう。養生費は近隣トラブル予防の要です。

-

チェックすべき内容リスト

- 見積もり内訳に残置物・基礎・養生が含まれているか

- 必要に応じて各費用の詳細説明を求める

- 作業範囲の図面や口頭説明で認識のズレを防ぐ

価格だけでなく内容も重視することで、納得感のある解体工事に繋がります。

木造住宅解体費用を節約するための実践テクニックと業者選び方

見積もり比較の正しい進め方と注意点 – 複数社比較や見積依頼時のチェック項目・トラブル予防に言及

木造住宅の解体費用を把握し、適切な価格で契約するためには必ず複数業者から見積もりを取得することが重要です。見積もりの際は、単なる金額比較だけでなく、内容の項目まで確認しましょう。特に工事費用の内訳や解体範囲(本体の他に基礎や付帯構造物含むか)、廃材の処分方法、アスベスト調査や養生シートの費用が明記されているかを細かく確認してください。トラブル防止のため、見積もりに含まれる諸経費や追加作業、支払方法なども業者に質問してクリアにしておくことが賢明です。

見積依頼時にチェックしたい主な項目

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 本体解体費用 | 坪単価計算か一式見積かを確認 |

| 付帯工事費・廃材処分費 | ブロック塀・庭木・カーポートなど別途かかるか |

| アスベスト調査 | 古い住宅は追加で調査費用や撤去費が必要か |

| 養生・重機搬入 | 近隣環境と敷地条件に応じた金額設定になっているか |

| 支払条件・追加費用 | トラブル予防のため想定外作業の費用発生条件の確認 |

複数見積もりの比較は金額だけに惑わされず、解体内容とコストの適正バランスで判断してください。

複数業者の料金比較方法と注意点 – 適切な相見積もりのコツと注意ポイント

複数業者比較はコスト削減の第一歩ですが、注意点もあります。

-

業者ごとに費用の計算方法や解体範囲が違うため、項目ごとの明細比較が不可欠

-

あらかじめ所有者自身で基準となる建物面積や付帯物をリスト化し、同一条件で各社に依頼

-

極端に安い見積もりには要注意。廃棄物処理や追加作業が後から高額請求される事例もある

-

見積書に「一式」「別途」など不明確な表現が多い場合も詳細を確認

この作業を怠ると不必要な追加費用や工事遅延といったリスクが高まります。料金構成、作業期間、保証内容まで丁寧に比較することが肝心です。

安さだけで選ばない業者の見極め方 – 価格のみでなく信頼性を重視するための視点を強調

価格が安い業者が必ずしも最良とは限りません。信頼できる業者選びのためには以下の点を重視してください。

-

建設業許可やマニフェスト(産廃管理票)の有無を確認

-

過去の施工実績・口コミを調べ、誠実な対応歴のある会社を優先

-

契約内容や追加費用の基準があいまいな業者には注意

-

現地調査の丁寧さや質問への対応力もチェックポイント

-

解体後の整地や廃材リサイクル対応なども相談できるか

信頼できる業者の特徴

| チェック項目 | わかりやすい基準 |

|---|---|

| 許可・資格 | 建設業許可番号の記載、産廃処理の責任明記 |

| 実績・評価 | 多数の施工事例と良好な利用者評価 |

| 内訳明細 | 適切な明細記載と柔軟な相談対応 |

| アフターサービス | 解体後のフォローやトラブル時の迅速な対応が明確か |

契約時は不明点や不安があれば事前に納得できるまで確認しましょう。

施主ができる費用削減ポイントの具体策 – ユーザー自身がコントロールできるコストダウン手段を案内

木造住宅の解体費用を抑えるために、発注者自身でできる工夫や行動を実践することで予算を有効活用できます。

家具・庭木の事前処分や片付け方法 – 余計な作業費を減らす工夫を紹介

不要な家具や家電、庭木の撤去は自分で済ませておくと、解体業者に任せるより費用を大きく抑えられます。

-

粗大ごみやリサイクル家電は行政サービスを活用

-

不用品回収業者に相見積もりをとるのも効果的

-

庭木は自身で剪定し枝葉ごと分別処理が可能な場合あり

-

古い蔵や倉庫も事前の片付けで作業軽減

自分で対応できる部分を減らすことで余計な作業費用を発生させない点が大きなポイントです。

解体時期の選定と工期調整のコツ – タイミング選びによる価格変動を解説

解体工事は繁忙期や閑散期で費用が変わるため、時期選定にも注目しましょう。

-

新生活シーズンや年度末は依頼が集中しやすく、費用もやや高騰

-

閑散期(夏~秋)は割安に依頼できるケースが多い

-

工期や作業順序の調整を早めに打ち合わせておくことで、出費の上振れリスクを抑制

また補助金制度の申請締切や空き家認定回避など、自治体の制度とも連動したスケジュール調整が費用節約につながります。

これらの工夫を積み重ねることで、木造住宅の解体費用を最小限に抑えつつトラブルのないスムーズな解体を実現できます。

木造住宅の解体工事の流れと事前準備、近隣トラブル防止策

解体工事開始までに必要な申請・届出 – 行政手続きなどの公式プロセスを時系列で整理

木造住宅の解体を検討した際、最初に必要となるのが各種申請や届出です。まず建築リサイクル法に基づき、延床面積80㎡超の建物では「分別解体等の計画書」の提出が求められます。その後、建物滅失登記を法務局へ申請します。また、解体工事を行う際には自治体や市区町村への事前届出が必要です。これら手続きは解体業者に依頼可能ですが、自分で進める場合は事前に必須書類や申請先を把握しておくことが重要です。

解体許可申請や建物滅失登記の手続き – 必須書類や申請ルートを具体的に説明

解体工事を始める前には、建設リサイクル法に基づく届け出や自治体の指導に従った許可申請が必要です。主な手続きの流れは以下のとおりです。

| 手続き名 | 必須書類 | 申請先 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 分別解体等の計画書 | 計画書・付近図 | 市区町村 | 80㎡超で必要 |

| 解体届 | 解体届出書 | 市区町村 | 自治体によって形式が異なる |

| 建物滅失登記申請 | 解体証明・土地家屋調査士報告書 | 法務局 | 解体後1か月以内 |

提出書類は事前に自治体窓口や専門家へ確認することで、手違いなく進めることができます。

アスベスト調査義務と報告 – 法改正への対応や一般的な流れを案内

2022年以降、解体時のアスベスト調査が義務化されました。解体工事前には、全ての建物でアスベストの有無を専門業者が調査します。アスベストが含まれていた場合は、専門資格を持つ業者による適切な除去と報告が必要です。住まいが築30年以上の場合、アスベスト含有の可能性が高まるため注意が求められます。調査結果は自治体や労働基準監督署へ報告し、作業内容ごとに安全対策を徹底します。

実際の解体工事工程と工程ごとの注意点 – 現場作業の進行とユーザーが把握すべきチェックポイント

木造住宅の解体工事は複数の工程を経て安全・確実に進行します。

- 足場と養生シートの設置

- 屋内の残置物や設備の撤去・分別

- 建物本体の解体(重機や手壊し併用)

- 基礎の撤去、整地

- 廃材の分別処理・搬出

特に重要なのは事前の養生シート設置による粉じん・騒音対策です。工事中は定期的な現場清掃と近隣道路への泥や廃材が飛散しない配慮が不可欠です。また、解体工程で見積書に明記されていない追加費用が発生しないよう、事前の打ち合わせで内容を明確にしておきましょう。

近隣住民配慮の具体的対応例とトラブル回避法 – 苦情やトラブルを事前に防ぐコツを実例と共に記載

解体工事には騒音や粉塵、振動がつきものです。円滑な作業のためには下記の対応が効果的です。

-

工事開始前に近隣各戸へ書面や口頭で『工事内容・期間・作業時間』を丁寧に説明

-

養生シート・防音パネルの設置で騒音や粉塵の拡散を防止

-

交通誘導員の配置や工事車両の駐停車マナー徹底

-

近隣からの問い合わせ・クレーム窓口の明記

実際に、事前挨拶と工程説明を徹底したことで、近隣からの苦情件数ゼロで解体作業を完遂したケースも珍しくありません。万が一トラブルが発生した場合は、迅速な報告・誠実な対応が信頼関係構築に繋がります。

木造住宅解体費用の補助金・助成金制度の活用方法と資金調達の手段

国や自治体による木造住宅解体費用補助の種類 – 利用可能な支援策を体系的に記述

木造住宅の解体費用には、国や自治体が実施する補助金および助成金が利用できる場合があります。特に老朽化した住宅や空き家の解体に対して支援が手厚く、自治体ごとに制度や対象条件が異なります。

下記の表は主な補助制度のタイプと特徴です。

| 補助種類 | 適用内容 | 支援額の目安 | 主な対象 |

|---|---|---|---|

| 空き家解体補助金 | 空き家の解体費用の一部を補助 | 20~150万円程度 | 長期空き家・倒壊危険家屋 |

| 老朽住宅除却助成金 | 老朽化した住宅の除却に対する助成 | 最大200万円程度 | 築年数の古い木造・不良住宅 |

| アスベスト対策補助金 | アスベスト除去工事費用の補助 | 除去費用の1/2~2/3 | アスベスト含有建築物 |

| 環境浄化支援 | 解体工事の環境調査等を支援 | 10~50万円 | 土壌・地下水の環境対応 |

このほか、横浜市や大阪市など都市部では独自の補助制度も設けられています。補助金は先着順や予算上限が設けられている場合もあるため、早めの相談が推奨されます。

利用条件・申請方法と受給の実際 – 書類準備やスケジュールを明確化

木造住宅解体費用の補助金を活用するには、以下のような利用条件や申請手順があります。

-

対象となる建物が「老朽化」「空き家」「再建築禁止区域」など、自治体指定の条件に当てはまる

-

申請者が所有者本人、または相続人である

-

地元自治体への解体工事事前申請が必須

-

解体工事前に申請しなければ補助対象外になることがある

主な申請手順

- 補助金申請の事前相談(自治体窓口で相談)

- 必要書類の準備

- 建物登記簿謄本

- 解体業者の見積書

- 写真(外観・内観)

- 申請書類一式

- 事前審査を受け、交付決定通知を待つ

- 解体工事の実施

- 完了報告と補助金交付請求

申請から受給まで1~3か月かかることが多いので、スケジュールには余裕をもって進めましょう。

解体費用ローン・分割払いなど資金調達の選択肢 – 個人負担軽減策として活用できるローンや支払いプランを提案

自治体の補助金が利用できない場合や、補助を受けても自己負担が発生する場合は、民間の解体費用ローンが活用できます。

解体専門業者が提携ローンやクレジット対応を用意していることもあり、個人での契約も可能です。主な資金調達策は以下の通りです。

-

解体費用専用ローン:最長10年、月々の返済プランを選択

-

リフォームローンの一部利用:住宅ローン残債と合わせて利用することで低金利も可能

-

業者による分割払い制度:金利手数料無料の場合や、柔軟な支払い対応が可能なことも

ローン審査では本人確認や所得証明が必要となります。負担が大きい場合は、複数業者見積もりによる価格比較もおすすめです。

古家や老朽住宅解体に特化した補助制度と対応注意点 – 特殊な条件下の制度や注意点を追加で解説

築50年以上の木造住宅や、アスベストを含む古家などの場合、解体対象が「危険空き家」「特定老朽住宅」に認定されると、通常より高額な補助制度の利用が可能です。

特にアスベスト含有住宅は、解体前の専門調査や除去費用が別途必要となります。アスベストの調査・撤去費は補助対象外の場合もあるため、各項目の補助適用範囲を必ず確認しましょう。

-

アスベスト調査費用は10万円程度、除去費用は20~100万円が相場

-

各自治体の助成率・申請条件を事前にホームページで確認

また、倒壊や周辺に悪影響を及ぼす住宅に対しては自主解体だけでなく行政代執行の対象となるケースもあります。

正確な情報を得て、必ず事前に自治体・専門家に相談しながら手続きを進めることが重要です。

木造住宅の建物状態・立地条件による解体費用変動要因

築年数・老朽度が木造住宅解体費用に与える影響と事例 – 建物の古さと費用増減例を詳しく解説

木造住宅の解体費用は、建物の築年数や老朽度によって大きく変化します。築年数が極端に古い家屋は構造体が劣化しており、解体中に崩落や予期せぬ危険が生じやすいため、特別な安全対策コストが追加される場合があります。一方で、老朽化が進み内部に廃材が多く含まれると、運搬や処分費用が増加する傾向にあります。

特に、1970年代以前に建てられた住宅では、アスベスト含有建材の有無調査が必須になり、その対応費用が発生します。下記に築年数と追加費用の目安をまとめます。

| 築年数 | 解体費用への影響 |

|---|---|

| 30年未満 | 標準的な費用、特別な追加費用なし |

| 30年以上 | 構造劣化により安全対策、廃材増による処分費が増加 |

| 50年以上 | アスベスト除去や追加の特別作業費が発生しやすい |

古い木造住宅の解体では、建物の状態を事前に確認することが費用抑制のポイントです。

狭小地・道路幅制限・搬入経路・近隣状況など立地特性による解体費用変動 – 設備搬入困難ケースや環境リスクを明確化

解体現場の立地や周辺環境も費用に直結します。狭小地や道路幅が狭い場所では、重機やダンプカーの搬入が難しく、手作業での解体や小型重機の利用が必須となるため作業効率が下がります。また、周囲に住宅や商業施設が密集していると、粉じん・騒音の防止策として養生シート設置や慎重な作業が求められ、追加コストが発生します。

リストで費用が増加しやすい条件をまとめます。

-

幅4メートル未満の道路に面している

-

車両が現場まで直接接近できない

-

隣家と距離が非常に近い

-

都市部で作業制限が多い

-

周辺に学校や病院など配慮の必要な施設がある

このような条件では必然的に通常より作業日数も増え、費用が上昇しやすくなります。

搬入困難地での特殊作業や追加費用例 – 特別な機械や作業員配置の必要性について説明

搬入が困難な立地では、特殊な機械や熟練作業員を手配する必要が生じるため、追加料金の発生が避けられません。例えば、大型重機が使えない場合は小型重機の分割投入、あるいは手壊し解体となり、工期が延びます。

| 追加作業内容 | 想定される費用増加 |

|---|---|

| 手作業による解体 | 通常比1.2~1.5倍の費用 |

| 仮設道路設置・重機の分解搬入 | 10~50万円程度追加 |

| 養生シートの二重化・夜間作業 | 環境対策費用として数万円~十万円プラス |

このような搬入困難地での作業は、事前の現地調査や見積もり段階でしっかりと説明を受けておくことが重要です。

廃材の種類と量による処分費の違い – 解体後の不用品によるコスト差を明示

解体作業で発生する廃材の種類や量も、費用算定に直結します。木材、コンクリート、アスベスト建材など、素材ごとに処分方法や費用が異なります。特にアスベストは専門処理が必須で、大幅な追加コストにつながるため注意が必要です。

また、残置物が多い住宅では、事前に不用品の整理・撤去を済ませておくことで処分費用を抑えることができます。

| 廃材の種類 | 処分費用の目安(1立方メートルあたり) |

|---|---|

| 木材 | 2,000~6,000円 |

| コンクリート | 3,000~8,000円 |

| アスベスト含有 | 10,000円以上(処分先や規制により変動) |

| 残置物(家具等) | 5,000~15,000円 |

廃材の分別・リサイクルがされている場合、最終的な処分コストを削減できる可能性も高まります。事前に業者へ分別処理やまとめて処分するケースの費用を確認することが大切です。

木造住宅解体業者の選定基準と信頼できる業者の特徴

業者選びで必須確認ポイント(許認可・保険・資格) – 安心して依頼できる業者を選ぶための具体的基準

木造住宅の解体費用で後悔しないためには、業者選びが重要です。まず確認すべきは、解体工事の許認可をきちんと取得しているかです。建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可番号を所持していない業者は避けましょう。

次に、損害保険への加入状況も確認が必須です。工事中に近隣へ損害を与えてしまった場合、損害賠償や補償が発生するため、対応できる業者かどうかで安心感が違います。

また、解体工事施工技士などの資格保有者が在籍していることも信頼性を裏付けます。複数の資格・許可・保険をきちんと掲示している業者はトラブル対応にも柔軟です。

以下の表に主なチェック項目をまとめました。

| チェックポイント | 詳細内容 |

|---|---|

| 許認可 | 建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可の有無 |

| 保険 | 賠償責任保険へ加入しているか |

| 資格 | 解体工事施工技士、建築施工管理技士など資格保有者がいるか |

実績・口コミ・評判による業者評価の具体的手法 – 客観的な情報に基づく選定のコツ

業者の実績や評判も、木造住宅解体工事で失敗を防ぐ大事なポイントです。施工実績をWebサイトや過去案件の写真で確認し、工事規模や木造、二階建て、平屋、アスベスト対応の経験が十分かをチェックしましょう。

口コミサイトやSNS、業者紹介サービスでの評価を見ることで、実際の対応や追加費用、近隣対応などについての声が分かります。特に「説明が丁寧だった」「追加費用が発生しなかった」などの肯定的評価が多い業者は信頼度が高めです。

評判を複数の情報源で確認したり、自治体や不動産会社からの紹介状況なども参考にすると安心です。

-

公式サイト、SNSで実績・写真を確認する

-

口コミ・評判は複数サイトで比較

-

不明点は直接問い合わせて納得できる説明か確かめる

見積もり時に確認すべき項目と交渉テクニック – 見積もり段階での誤解防止や交渉のヒントを掲載

見積もりは複数社で取得し内容を細かく比較しましょう。特に木造住宅解体費用の坪単価、内訳(重機・人件費・運搬・アスベスト調査等)、追加費用の発生条件を細かく聞き取ることがポイントです。

以下の内容を確認しておくと、トラブル防止やコスト削減に役立ちます。

-

見積書には詳細な内訳が明記されているか

-

アスベスト調査費用、廃材・廃棄物処分費が含まれているか

-

追加費用発生の条件や上限の明示

-

日程や工期、近隣への事前説明の有無

テーブルでまとめると下記の通りです。

| 見積もりのチェック項目 | ポイント |

|---|---|

| 坪単価・合計金額 | 他社と比較して明確か |

| 内訳の明細 | 人件費・重機代・運搬費が明記されているか |

| 追加費用条件・金額 | 詳細に説明されているか |

| アスベスト調査費・処分費 | 見積もりに含まれているか |

費用の値下げ交渉時は複数見積もりを根拠に相場を示して相談し、“不要な付帯工事は除外”できるか検討すると良いでしょう。交渉も誠意ある対応が安心できる業者選びの目安になります。

木造住宅の解体費用の最新データと実例比較

標準的な木造住宅坪数・構造別の解体費用事例集(30坪・40坪・50坪) – よくある住宅規模ごとの実例を詳細に記載

木造住宅の解体費用は、住宅の規模や構造により大きく異なります。一般的な相場は坪単価3万円から5万円で、延べ床面積により目安費用が決まります。実際の費用事例をまとめると、30坪・40坪・50坪の住宅で以下のようになります。

| 坪数 | 費用相場(万円) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 30坪 | 90~150 | コンパクトな木造住宅、2階建てや平屋も該当 |

| 40坪 | 120~200 | ファミリー世帯向け木造2階建てが主流 |

| 50坪 | 150~250 | 広めの邸宅や敷地ゆったりタイプ |

主な費用に含まれる内容

-

建物本体の解体

-

基礎撤去

-

重機・養生費用

-

廃棄物処理費用

特にアスベスト調査や除去、古い住宅の付帯構造物撤去がある場合は追加費用が発生します。

地域別木造住宅解体費用比較表と全体傾向のグラフ・図解 – データで解体費用の違いを明瞭に提示

木造住宅の解体費用は、地域や現地条件によって差があります。都市部は重機搬入や近隣養生のコストが高く、郊外や地方ではやや抑えめです。

| 地域 | 坪単価目安(万円) | 参考例(30坪の場合) |

|---|---|---|

| 東京都心 | 4.5~6.0 | 135~180 |

| 地方都市 | 3.5~5.0 | 105~150 |

| 郊外・地方 | 3.0~4.5 | 90~135 |

全体傾向のポイント

-

都市中心部ほど高額

-

坪単価が安くても付帯費用で総額は上昇するケースあり

-

狭小地や道路幅の制限があると追加負担発生

視覚的なグラフで見ると都市部では高止まり、反対に地方では安定したレンジの費用が特徴です。

木造住宅の解体経験者の声・失敗談・成功例から学ぶポイント – 体験談から得られるノウハウや注意点をまとめる

木造住宅の解体を実際に経験した人の意見からは、追加費用やトラブルの回避、業者選びの重要性が際立っています。

よくある失敗例

-

見積もりに含まれていなかった付帯工事費が後から追加された

-

アスベスト調査・撤去費用が別途必要だった

-

業者の説明不足で近隣トラブルに発展

成功したポイント

-

複数社へ見積もり依頼で比較し、納得できる内容で発注

-

自治体の補助金を申請して費用を大幅に抑制

-

事前に残置物や庭木・塀の片付けをして追加費用回避

重要な注意点

-

必ず複数業者の見積もり比較を行い、費用内訳と工事内容を細かく確認することが大切です。

-

自治体の補助金や支援制度をチェックし、該当なら積極的に活用しましょう。

よくある質問集:木造住宅の解体費用に関する疑問を網羅的に解決

木造住宅解体費用の坪単価や総額費用についてのFAQ – 費用の目安や根拠を明確に回答

木造住宅の解体費用は、延べ床面積と坪単価を基準に計算されます。一般的な坪単価は3万円~5万円で、30坪の木造住宅なら約90万円〜150万円が費用の目安です。二階建てや、狭い場所での作業の場合は追加で費用が発生しやすくなります。アスベストや古材など特別な材料が使用されている場合、調査や処分費が上乗せされるため見積もり時には詳細の確認が必要です。以下のテーブルで具体的な相場をまとめました。

| 延べ床面積 | 坪単価目安 | 解体費用相場 |

|---|---|---|

| 20坪 | 3〜5万円 | 60〜100万円 |

| 30坪 | 3〜5万円 | 90〜150万円 |

| 40坪 | 3〜5万円 | 120〜200万円 |

地域や業者、建物の構造によって価格は変動しますので、複数業者の見積もり比較をおすすめします。

木造住宅解体費用の補助金や助成金に関するよくある問い合わせ – 支援制度の詳細について網羅

木造住宅の解体費用に関して、多くの自治体では補助金や助成金制度が用意されています。例えば、空き家の除却や老朽化住宅の解体に対する費用の一部負担が可能です。補助金額や条件は地域により異なり、最大50万円前後支給されるケースもあります。

-

対象となる住宅や条件(老朽度、使用目的の有無など)

-

申込時の必要書類(解体工事の見積書、所有権証明書、写真など)

-

補助金申請期間や締め切り

-

着手前申請が原則

各自治体が公表している情報や窓口で詳細を確認し、不明点は事前に相談することが大切です。

木造住宅解体工事の注意点や見積もりについての質問 – 実務・現場目線の疑問に答える

解体工事では見積書の内訳を細かく確認しましょう。解体作業費、廃棄物処分費、養生費、運搬費などが明記されているかが重要です。また、アスベスト含有建材が使用されているかは必ず業者による事前調査が必須となります。

-

見積書のチェックポイント:明細、追加費用の有無、作業範囲

-

工期や近隣への配慮(粉塵、騒音、車両出入り)

-

契約前には契約条件と保証内容の確認

信頼できる業者を選ぶには、複数見積もり・口コミ・施工実績の確認が有効です。

木造住宅解体工事の近隣トラブルや追加費用に関する問い合わせ – 事例を交えて質問に答える

木造住宅の解体では、近隣トラブルや追加費用への配慮が不可欠です。たとえば、周辺住宅への粉塵や騒音、重機搬入のための道路使用などが問題になることがあります。また、作業中に予期せぬ埋設物やアスベストなどが発見された場合、追加費用が発生します。

-

近隣あいさつや周知の徹底

-

養生シート設置や作業時間の配慮

-

追加費用例:アスベスト処分、埋設物撤去、予期せぬ廃材

見積もり時に現地調査を行い、リスクや追加費用の可能性を確認することで、工事後のトラブルを未然に防ぐことができます。