「木造建築って本当に長持ちするの?」「コストや快適性で後悔しない?」――多くの方が住まいや建物を選ぶ際、こんな不安を感じています。実際、日本では【新築住宅の約8割】が木造で建てられており、耐震基準を満たした現代の木造住宅は、適切なメンテナンスを行えば【築50年以上】でも高い住宅価値を維持できると報告されています。

また、木造建築は他構造と比較して【建築コストが10~30%低く】、工期も短縮できる上、木材の特性により断熱・防音・調湿性能に優れています。近年注目の「CLT(クロス・ラミネーテッド・ティンバー)」など新工法の普及によって、【大規模商業施設】や高層建築でも採用が拡大し、「木造=古い」というイメージも変わりつつあります。

強調したいのは、「地震への強さや住み心地、将来の資産価値までも木造ならではのメリットで左右される」という事実です。さらに、環境負荷削減や地域資源の活用という社会的価値も見直される今、木造建築は現代人のくらしと深く結びついています。

今抱えている疑問や不安も、このページを読み進めればきっとクリアになります。最新のデータと専門家の知見をもとに、あなたの建築プランや生活に本当に役立つ多角的な「木造建築のメリット」を詳しくご紹介します。

- 木造建築はメリットが多角的に評価される現代において基礎知識と重要性を押さえる

- 木造建築がもたらすメリットの多角的解説 – コスト効率性から環境負荷低減まで幅広く網羅

- 木造建築はメリットを生かした住環境を実現する – 実生活に密着した視点での解説

- 木造建築の注意点とデメリットを正確に理解し、メリットと両面から判断する

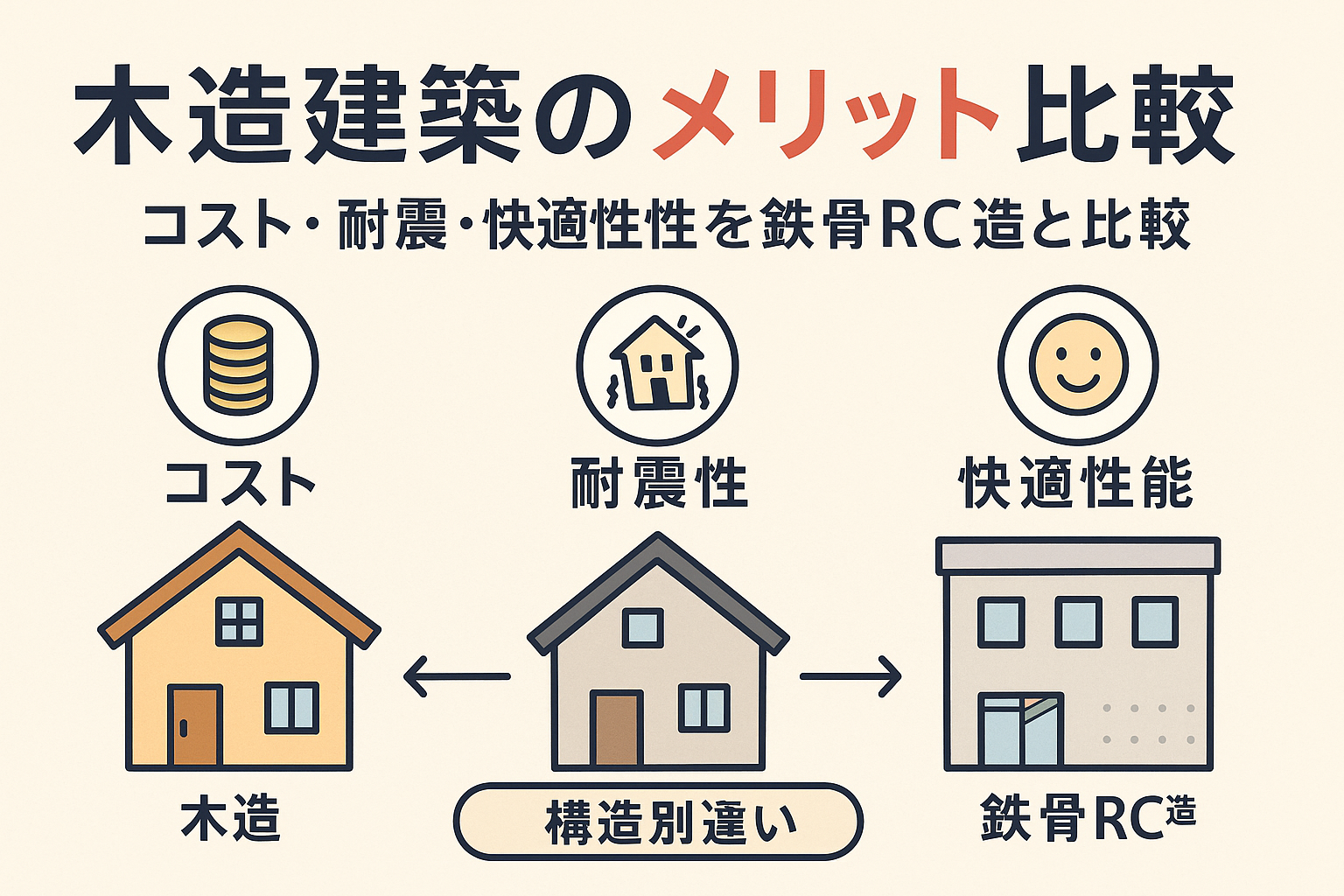

- 木造建築と鉄骨・鉄筋コンクリート構造を徹底比較し、メリットを明確化

- 最新木造建築技術とトレンドで高まる新たなメリット

- 木造建築を選ぶ際にメリットを最大化する専門的なポイントと賢い判断基準

- 木造建築はメリットに関するよくある疑問に専門的に答えるQ&Aコーナー

- 木造建築はメリットを未来へ活かす活用戦略とエコロジー視点

木造建築はメリットが多角的に評価される現代において基礎知識と重要性を押さえる

木造建築の基本概念と分類 – 住宅から商業施設までの木造建築の種類と特徴

木造建築は、日本の住宅やアパート、商業施設に幅広く利用されています。主な種類として、戸建て住宅・集合住宅・低層ビル・店舗などが挙げられます。木材独自の温もりや快適性、自由な空間設計が魅力となっており、住宅以外にも新築商業施設やオフィスでも採用が進行中です。特に木造住宅は、調湿効果や断熱性、工期の短さといった特長があり、初めての一人暮らしや新築アパートにおいても防音性の工夫などで評価されています。建物の種類別にみても、それぞれの目的に応じた工法や技術が活用されており、多様なニーズに柔軟に対応できる点が木造建築の大きな強みです。

日本における木造建築の普及状況 – 統計データや住宅シェアで見る現況と今後の展望

日本の住宅市場では8割以上が木造建築で占められています。特に戸建て住宅では圧倒的な割合を示し、都市部でも耐震性が向上したことで選ばれる場面が増えています。近年は環境配慮やサステナブル志向の高まりから公共建築や商業施設でも木材利用が推奨され、CO2削減や森林資源の有効活用といった社会的要請にも応えています。国の施策としても「脱炭素社会」に向けた木材使用促進策が採用されており、住宅だけでなく、多様な用途での木造建築の拡大が期待されています。

| 建築用途 | 木造の割合(概算) | 特徴 |

|---|---|---|

| 戸建て住宅 | 約85% | 高い断熱性・自由設計・コストパフォーマンス |

| アパート他賃貸 | 約60% | 木の温かみ・低コスト・音漏れ対策の進化 |

| 商業施設 | 拡大傾向 | サステナブル・意匠性・工期短縮 |

木造建築の工法詳細 – 在来工法・ツーバイフォー工法・CLTの性能と役割

在来工法(軸組構法)は日本でもっとも古くから用いられており、自由度の高い設計が特徴です。梁や柱で構造を支えるため、間取りの自由度が高くリフォームにも適しています。ツーバイフォー工法は北米発祥で、均一な枠組材と面材により耐震性や断熱性、防火性が高まり、省エネ住宅やアパート建設にも適しています。

両工法ともに木材特有の調湿効果や温もりを感じられますが、CLT(クロス・ラミネーテッド・ティンバー)など新技術の普及で、大規模建築物や中高層建築にも応用範囲が広がっています。

CLT(クロス・ラミネーテッド・ティンバー)の特徴と普及動向

CLTは複数層の板材を直交方向に圧着した新素材で、コンクリートに近い強度と木の軽量性を併せ持ちます。中高層ビルや学校など、従来木造が難しいとされた分野でも実績を伸ばしています。今後も環境問題への対応や工期短縮の利点から、さらに普及が期待されます。

伝統的木造工法との比較ポイント

伝統的木造工法は美しい木組みや耐用年数の長さが魅力ですが、最新工法は耐震・耐火・断熱性で大きく進化しています。特に現代の木造建築では、シロアリ対策・防音・耐火・基礎強化が図られ、都市部の多様な要件にも高い水準で対応可能になりました。木造と鉄骨・コンクリート建築との比較でも、コストや快適性、環境性能で強みを発揮しています。

木造建築がもたらすメリットの多角的解説 – コスト効率性から環境負荷低減まで幅広く網羅

建築費用の具体的優位性と工期短縮効果 – 他構造との比較データを踏まえた根拠と事例

木造建築は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較して、初期費用が低く抑えられる傾向が強いです。基礎工事や部材のコストが安価なだけでなく、工期も短縮できるため、事業用や賃貸用物件でも多く活用されています。下記のテーブルは、各構造の平均坪単価と工期目安をまとめたものです。

| 構造 | 坪単価(万円) | 工期の目安(月) |

|---|---|---|

| 木造 | 50~70 | 3~4 |

| 鉄骨造 | 70~90 | 4~5 |

| RC造 | 80~100 | 5~7 |

木造は費用対効果と工期短縮の両面で大きな強みがあり、限られた土地や短期間での投資回収を重視する際にも最適な選択肢です。

木材の断熱性・調湿性・快適な住環境形成 – 科学的根拠に基づく快適性向上の仕組み

木材は高い断熱性能と優れた調湿性を持つ素材です。木の内部の空隙が熱と湿気の変化をやわらげるため、冬は暖かく夏は涼しい快適な居住空間へとつながります。また、木の香りや質感は心理的なリラックス効果ももたらします。

-

断熱効果により冷暖房費の節約が期待できる

-

日々の湿度変化を緩和し結露やカビの予防に役立つ

-

天然素材ならではの癒しや安らぎが得られる

これらの特性から、木造住宅は快適な暮らしを重視する一人暮らしやファミリー層にも選ばれています。

環境面への貢献 – カーボンニュートラル実現の鍵としての木材利用

木造建築は、大気中のCO2削減や持続的な森林管理という面でも大いに注目されています。木材は成長過程で二酸化炭素を吸収するため、建物として使用することで長期間固定化が可能です。国や自治体は「カーボンニュートラル」「SDGs」推進の観点で木材利用拡大を推進しており、脱炭素社会の実現にも貢献します。

再生可能資源としての持続可能性と生分解性の重要性

木材は再生可能資源であり、適切な森林管理のもとで永続的に利用できるのが特徴です。また、役目を終えた建物もCO2を輩出せず土へ還る生分解性を備えています。この点が、鉄骨やコンクリートと比較した際の大きな差異です。

-

資源循環型社会の構築に寄与

-

廃棄時の環境負荷が小さい

-

土地・地域資源の活用に直結

設計自由度と美観 – 木造ならではの空間づくりとデザインの柔軟性

木造建築は設計の自由度が高く、柔軟な間取りや独自の意匠を実現しやすいこともメリットです。梁や柱を活かした開放的な空間や、和モダンから北欧風まで幅広いデザインが可能です。

-

狭小地にも最適なレイアウト調整

-

カスタマイズ性の高いリノベーションが容易

-

木の温もりや質感による美観の向上

多様なニーズに応える柔軟性、そして年月を重ねても飽きの来ない風合いが、木造建築の持つ大きな魅力となっています。

木造建築はメリットを生かした住環境を実現する – 実生活に密着した視点での解説

木造建築は、日本の住まいに長く親しまれており、多くの人がそのぬくもりや快適性を実感しています。経済的な面でもコストパフォーマンスが高く、リフォームや増築など柔軟性にも優れています。湿度調整や断熱性能に強みがあり、四季の変化に対応しやすいのも大きな特徴です。また、環境意識の高まりを受けて、サステナブルな材料である木材への注目も集まっています。以下のテーブルに、鉄骨・RC造との主な比較ポイントをまとめます。

| 構造 | コスト | 断熱性 | 柔軟性 | 環境への配慮 |

|---|---|---|---|---|

| 木造 | 低い | 高い | 優れている | 高い |

| 鉄骨造 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |

| RC造 | 高め | 高い | 低い | 普通 |

木造は特に初期コストや柔軟性、自然な調湿効果で優位性があり、現代のライフスタイルにもフィットしています。

木造住宅の健康効果と心理的メリット – 木材の自然な有機化合物によるリラックス効果

木造住宅の最大の特長の一つが、住まう人の健康や心に与える優れた影響です。木材からはフィトンチッドと呼ばれる成分が放出され、リラックス効果やストレス低減が報告されています。森林浴がもたらすような心地よさを自宅でも体感でき、安眠や集中力アップにも寄与します。また、木造建築は自然な断熱・調湿性を持ち、カビやダニの発生を抑えやすい環境をつくり出せる点も注目されています。小さなお子さまやペットのいる家庭でも安心して暮らせる住環境となります。

主な健康効果のポイント

- フィトンチッド成分によるリラックス

- 自然素材によるアレルギー対策

- 断熱・調湿効果による快適な温熱環境

こうした木の特性は、長く快適に暮らしたい方々にとって大きな魅力となっています。

生活環境としての木造建築 – 音環境・湿度調整の実際と工夫事例

木造建築は一般に「音漏れしやすい」と言われがちですが、近年は断熱材の強化や二重サッシの導入など技術の進化により防音性も向上しています。特に新築アパートや戸建て住宅では音環境の改善事例が多く、快適な生活音が保たれます。

また、木材は優れた調湿機能を持ち、蒸し暑い夏でもベタつきにくく、冬は結露が生じにくい空間となります。

快適な生活環境を維持する具体的工夫

-

厚みのある断熱材を採用

-

二重床・二重天井構造の導入

-

優れた換気システム搭載

-

室内扉・建具の気密性向上

これらの工夫により、木造でも静かで快適な住環境を実現できます。暮らしやすさと省エネを両立した住まいが求められる現代にふさわしい選択肢です。

賃貸住宅や一人暮らしにおける木造建築の利点と実際の声

木造アパートや賃貸住宅は、家賃が手ごろで駅近物件も多く、一人暮らしや学生、女性の方にも人気です。音漏れや寒さが気になるという声もありますが、近年では施工の進化や防音対策が進み、「思ったより静か」「夏も冬も快適」という口コミも増えています。特に新築や築浅物件は、断熱・防音性が大きく改善されています。

木造賃貸の主なメリット

-

家賃が比較的安価

-

木の温もりとリラックス効果

-

デザインや間取りのバリエーション

実際の居住者の声として、「木造アパートに住んでよかった」「音問題が心配だったが問題なかった」といった意見が多数あり、快適な都市生活の選択肢として有力です。家探しの際には、物件の構造や配慮された施工ポイントをチェックすることで、満足度の高い暮らしにつながります。

木造建築の注意点とデメリットを正確に理解し、メリットと両面から判断する

木造の耐久性と劣化要因 – シロアリ被害、腐朽、劣化メカニズムと最新対処法

木造建築は長寿命が期待できる一方で、シロアリ被害や木材の腐朽が主なリスクとなります。日本の気候は湿度が高く、木部が濡れることでカビや腐食が進行しやすくなります。さらに、経年劣化による耐用年数の低下も懸念されますが、現在は防虫処理や耐久性の高い塗料、建材の工夫など最新技術でリスクが大幅に低減しています。劣化を防ぐには、定期的な点検やシロアリ対策、防腐処理が欠かせません。木造の寿命を伸ばすためには、下記のチェックポイントを意識しましょう。

| 劣化要因 | 主な症状 | 効果的な対策 |

|---|---|---|

| シロアリ被害 | 木材の空洞化・崩壊 | 防虫処理・点検強化 |

| 腐朽・カビ | 変色・軟化 | 通風・防腐剤使用 |

| 経年劣化 | ひび割れ・強度低下 | 定期メンテナンス |

防音・気密性に関する課題と改善策 – 現場施工技術や素材の進化での解決例

木造住宅やアパートでは音漏れ問題がよく指摘されます。近年は材料の進化や二重床・二重天井などの設計工夫により、防音・気密性の向上がみられますが、鉄骨やRC造と比べると物理的に遮音性は劣ります。女性の一人暮らしや在宅ワークの需要増加もあり、防音性能を重視する声が強まっています。新築では高性能断熱材や気密パッキン、複層ガラスの採用で快適な住空間を実現できます。また、アパートなど集合住宅の場合、音漏れ対策として床・壁の厚みや接合部の施工精度も重要となります。

-

木造の音漏れを抑えるポイント

- 壁・床の厚みをアップ

- 高性能断熱材や吸音材を活用

- 開口部に複層ガラスを採用

- 隙間を減らす気密施工

火災リスクと安全基準 – 木造の防火性能と法令による安全確保の仕組み

木造建築は可燃材料が主で「火に弱い」と思われがちですが、日本の建築基準法や最新の技術革新によって防火性能は大幅に向上しています。部屋が区画されていれば、火の広がりを一定時間食い止められる構造が一般的です。また、木材自体は炭化層を作り出して内部への延焼を抑制する性質があります。主要な防火対策には耐火被覆材の使用や、防火ドア、防火サッシの導入などがあります。

| 比較項目 | 木造 | 鉄骨・RC造 |

|---|---|---|

| 耐火性能 | 改良済み・基準適合 | 高い |

| 消防設備 | 法律で義務付け | 法律で義務付け |

| 保険料 | やや高め | 比較的安価 |

住宅やアパート選びの際は、防火設備や避難経路の確認も忘れずに行いましょう。

木造賃貸のデメリット論評 – 音漏れや害虫問題の現実と実践的対応

木造賃貸アパートでは、「音漏れ」「ゴキブリの発生」「寒さ・暑さ」「耐用年数」などがよく挙げられる不満点です。特に音漏れの程度は構造や施工次第で大きく異なり、築年数が新しい物件や高性能仕様では改善されているケースが増えています。一方、築古物件では音や耐震性能、害虫リスクが高まります。害虫対策としては定期的な防虫処理や建物の隙間管理が効果的です。

-

木造賃貸の主なデメリット

- 隣室や上下階の音が伝わりやすい

- 害虫(ゴキブリなど)が発生しやすい

- 夏は暑く冬は寒い傾向がある

- 築年数が経過すると耐震性や快適性が低下

新築やリノベーション済み物件では防音・断熱改良、最新の施工が進んでいるため快適に暮らせる物件も多く、物件選びの際は現地での確認や施工内容のチェックが重要です。

木造建築と鉄骨・鉄筋コンクリート構造を徹底比較し、メリットを明確化

構造別の耐震性と耐久性比較 – データと実績を基にした評価

住まいの安全性能として耐震性は非常に重要です。現代の木造建築はツーバイフォーや在来工法など技術が進化し、耐震等級3の取得も一般的になっています。鉄骨造は軽量かつ柔軟性があり、一定規模以上の建物で優位性を持ちます。鉄筋コンクリート(RC)は重量構造で耐震・耐久力が高く、公共施設やマンションでよく採用されています。特に戸建住宅や小規模アパートでは、木造が地震への強さと修繕の容易さから評価されています。

| 構造 | 耐震性 | 耐久年数の目安 |

|---|---|---|

| 木造 | 高い(最新基準対応) | 約30〜40年 |

| 鉄骨 | 柔軟性で変形耐性あり | 約40〜60年 |

| 鉄筋コンクリ | 非常に高い | 約50〜70年 |

断熱性・防音性能の違いと居住性の比較

木造建築は木材自体が断熱性に優れており、冷暖房コストの削減に寄与します。一方、鉄骨やRC造は断熱対策を十分に施工しないと室温の変化に影響されやすいです。防音に関しては一般的にRCが最も優れ、鉄骨は中程度、木造は音漏れや騒音が課題となりがちですが、新築で気密性を高め仕上げ施工を工夫することで改善が可能です。

断熱性・防音性能の特徴

-

木造: 断熱性に強み。防音対策が必要だが一戸建てや新築では向上傾向。

-

鉄骨: 断熱材や二重窓で補強。音の共鳴がやや強い傾向。

-

RC造: 防音性能が圧倒的。断熱は外断熱工法などで対応。

建築コスト・維持費用・リセールバリューの実情

施工コストを比較すると、木造建築は材料費・工期ともに抑えやすく、初期投資を低減できます。鉄骨やRC造は資材価格が高く、特にRCは基礎工事や養生期間でコストが嵩みます。維持管理は木造が定期的なメンテナンス必要ですが、費用自体は低めです。リセールについては、近年木造の資産価値も安定しています。

| 構造 | 建築コスト | 維持コスト | リセール評価 |

|---|---|---|---|

| 木造 | 安い | 安い | 高まる傾向 |

| 鉄骨 | 中程度 | やや高め | 一定水準 |

| RC造 | 高い | 高い | 安定的 |

用途やライフスタイル別の最適選択シナリオ例

用途や生活スタイルによって最適な建築構造は異なります。例えばファミリー層や小規模な賃貸では木造がコスト・デザイン性の面で人気です。シェアハウスや一人暮らし向けの物件では、鉄骨造の耐火性・耐震性を重視する選択もあります。騒音やプライバシーを最優先する場合は、RC造が適しています。

-

家族向け住宅:木造の温かみ、コスト面、デザインの自由度が魅力

-

小規模アパート:木造のコストパフォーマンスと短工期

-

女性の一人暮らし:防犯・防音を意識して鉄骨やRC造も検討

-

長期資産価値重視:RC造や耐久性能の高い鉄骨も選択肢

このように、住む人のライフスタイルや用途に合わせて最適な構造を選ぶことが重要です。

最新木造建築技術とトレンドで高まる新たなメリット

大規模木造建築のメリット – 構造的特徴・コスト効率・環境効果

近年、オフィスビルや公共施設、商業施設などの大規模建築にも木造工法が積極的に導入されています。構造的な特徴として、木材は鋼材やコンクリートに比べて軽量でありながら、高い耐震性と柔軟性を兼ね備えているのが大きなポイントです。これにより、地震大国である日本でも木造建築の安全性が高まっています。また、施工期間が短縮されることで人件費や工期コストを抑える効果が期待でき、コスト効率の面でも高いメリットにつながっています。さらに、木造は木がCO2を吸収し続けるため、環境負荷の低減やカーボンニュートラルの推進にも直結し、今注目される環境配慮型建築物の代表例となっています。SDGsや脱炭素社会実現の流れにも合致しており、企業や自治体からの支持も高まっています。

| 比較項目 | 木造建築 | 鉄骨・RC造 |

|---|---|---|

| 耐震性 | 高い | 高い |

| コスト | 低め | 中~高い |

| 工期 | 短い | 長い |

| 環境配慮 | 非常に高い | 標準~やや低い |

CLTなど次世代木材技術の詳細 – 強度・施工スピード・デザインの多様性

新たな木造の波として注目されているのが、CLT(直交集成板)やLVLなどの次世代木材技術です。CLTは板材を直角に組み合わせることで、非常に高い強度と優れた断熱性を実現しています。大断面部材のプレファブ化により現場作業を大幅に簡素化でき、施工スピードが大幅に向上します。コンクリート構造並みの耐火・耐震性能も評価され、従来の木造の弱点であった高さやスパンの制約が大幅に緩和されました。さらに、木材そのものの温かみや自由度の高いデザインも魅力です。複雑な曲線や大空間を表現できるため、従来の木造を超えた建築美が次々と生み出されています。

-

CLTの特長

- 高い耐震・耐久性

- 工期短縮

- 断熱性・省エネ効果

- 大空間・デザイン多様性

国内外先進事例紹介 – 商業施設・公共建築・高層住宅の成功ケーススタディ

日本国内外では、木造のメリットを最大限に生かした建築事例が増加しています。国内では大手ハウスメーカーや工務店がCLTを用いた学校や市庁舎、図書館などを積極的に提案。木造高層マンションも登場し、都市部での活用が進んでいます。商業施設では、広い空間を活かして心地良さと優れた防音・断熱性能を両立した木造アパートが好評です。また、公共事業でも、地域産材の利用による地場経済活性化や環境目的の評価が高まっています。欧州では複数の高層木造ビルが話題となり、環境先進国の象徴的建築物として認知されています。こうした最新事例はアパートや戸建てだけでなく、オフィスや複合施設など幅広い用途に広がっており、今後の都市開発での中心的な存在となることが期待されています。

木造建築を選ぶ際にメリットを最大化する専門的なポイントと賢い判断基準

施工会社の見極め方と技術評価基準

木造建築の品質を左右する大きな要素が施工会社選びです。施工実績や採用している工法、アフターケア体制などをチェックしましょう。信頼できる会社かどうかを判断するには、以下のポイントが重要です。

-

経験豊富な職人の在籍状況

-

2×4工法や在来工法などの得意分野

-

見積もりや設計の透明性

-

過去の施行事例や顧客評価

下記のテーブルでは主な評価基準を整理しています。

| 評価ポイント | 確認方法 |

|---|---|

| 技術力 | 有資格者数・施工実績 |

| 保証・修理体制 | 保証期間・対応内容 |

| コミュニケーション | 説明の丁寧さ・透明度 |

信頼できる会社は詳細な説明や見学会の案内を積極的に行い、不明点にも丁寧に対応します。

良質な木材の見分け方と品質保持の重要性

木造建築の耐久性や快適性には、使用する木材の品質が深く関係しています。良質な木材を見分けるポイントや、長期的な品質保持のコツをおさえておきましょう。

-

節や割れが少なく、木目が均一なものを選ぶ

-

含水率が適正(15%前後)で、乾燥処理済みの材料を選定

-

国内産の地域材なら輸送による環境負荷も軽減

木材の選定基準は次の通りです。

| チェック項目 | 望ましい条件 |

|---|---|

| 木目の状態 | まっすぐで均一 |

| 節・割れ | 少なく小さい |

| 含水率 | 15%以下 |

| 防腐・防蟻処理 | 施されている |

木材の品質保持には、適切な換気や防湿・防蟻対策も欠かせません。

契約時のチェックポイント – 保証・メンテナンス・工期管理を詳説

契約時には保証の内容、メンテナンスの対応、工期の管理方法などを事前に確認することが重要です。以下リストを参考に抜け漏れなく確認しましょう。

-

構造・設備の保証期間と範囲

-

初期不良や台風・地震など自然災害時の対応の有無

-

定期点検や無償部分・有償部分の明確化

-

工期遅延時の補償や進捗報告の体制

-

建築中、近隣住民への告知の実施状況

適正な契約内容のもとで安心して木造建築を進められます。

賃貸物件としての木造建築の選択基準と注意すべきポイント

木造アパートや賃貸住宅を選ぶ際は、コストパフォーマンスや居住性、音漏れ対策など複数の観点から慎重に検討しましょう。環境面でのサステナビリティも注目されています。

-

防音対策(複層ガラス・遮音フローリングなど)の有無

-

断熱性・気密性を高めた工法や素材の採用

-

地域特性に適した設計か(冷暖房費、災害対策)

-

賃貸管理やトラブル時の対応力

木造の賃貸物件は家賃が抑えられる一方、耐用年数やメンテナンス、音漏れリスクのバランスをしっかり確認しましょう。特に一人暮らしや女性向けには、防犯対策や音漏れ対策の充実度も重視されています。

木造建築はメリットに関するよくある疑問に専門的に答えるQ&Aコーナー

木造と鉄骨どちらが優れているか?

木造と鉄骨それぞれの特徴を整理すると、下記のようになります。

| 項目 | 木造 | 鉄骨 |

|---|---|---|

| コスト | 一般的に安い | やや高め |

| 断熱性 | 高い | 低め |

| 耐震性 | 柔軟で揺れに強い | 剛性で横揺れに強い |

| 耐火性 | 弱い(対策可) | 強い |

| 設計自由度 | 高い | 制限されやすい |

木造のメリットは初期費用の低さ、調湿性、断熱性、施主が要望するデザインや間取りの実現しやすさです。一方、鉄骨は耐火性や大空間に強みがあります。住まいの快適性やコストを重視するなら木造、構造強度や耐火性を重視する施設なら鉄骨を選ぶと良いでしょう。

木造住宅の音漏れ問題の実態と解決法

木造住宅や木造アパートにおける音漏れへの不安は多く挙げられます。木材は鉄骨やコンクリートに比べて防音性で劣る点が否定できませんが、最近は技術改良が進んでいます。

一般的には壁や床の厚み、吸音材の充実により、音の伝わりにくい環境が実現できます。さらに防音サッシや二重窓、遮音シートの導入など具体的な対策も効果的です。

一人暮らしや小さなお子様がいるご家庭も、これらの対策で快適に暮らせるケースが多数ありますので、賃貸選びの際は防音仕様の詳細を必ず確認しましょう。

木造住宅の耐久年数やリフォーム頻度について

木造住宅の寿命は適切なメンテナンスを施せば30年~60年以上持つことも珍しくありません。木造の構造体は「腐食」「シロアリ被害」などのリスクが伴いますが、定期的な点検・メンテナンスや防蟻処理を行うことで耐久性を大きく高められます。

また、木造住宅はリフォームや増改築のしやすさが特徴です。ライフスタイルの変化に応じて間取りや設備のアップデートがしやすく、長く快適に住み続けられます。

木造アパートのメリット・デメリットを比較

木造アパートの主なメリットはコストパフォーマンスの高さと、自然素材ならではの快適性です。新築物件であれば断熱性能や防音面も大きく向上しています。

デメリットとしては、音漏れ・耐久性・シロアリ被害への懸念が挙げられます。ただし、下記のような対策やポイントを抑えれば十分に快適な暮らしは可能です。

-

断熱材・吸音材の使用

-

定期的な防蟻・防湿措置

-

二重サッシや遮音ドアの採用

多くの入居者が「思ったより快適」「管理会社が早期対応してくれる」といった評価もあるため、物件ごとの特徴をしっかりチェックしましょう。

女性一人暮らしに適した木造住居の特徴

女性の一人暮らしで重要視されるのは防音性能・セキュリティ・周辺環境です。木造アパートでも、次のような条件を満たす物件なら安心して生活できます。

-

エントランスにオートロックや防犯カメラがある

-

隣接住戸との間に遮音対策が施されている

-

新築・築浅で設備や防犯性が高い

さらに女性限定物件や管理体制がしっかりした住居を選ぶことで、より安全で快適な一人暮らしが実現します。木造住居は室内の調湿性も高く、一年を通して心地よい空間を維持しやすい点もメリットです。

木造建築はメリットを未来へ活かす活用戦略とエコロジー視点

脱炭素社会と木造建築の役割

脱炭素社会の実現に向けて、木造建築は重要な役割を果たしています。木材は成長過程で二酸化炭素を吸収するため、コンクリートや鉄骨に比べて環境負荷を大幅に抑えられます。これにより、カーボンニュートラルの観点からも評価が高まっています。日本では「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、公共施設を中心に木材利用が推進されています。都市部でも木造高層ビルが注目されており、木造建築の活用範囲は拡大しています。

木造建築と環境配慮の比較

| 材料 | 二酸化炭素吸収 | 生産時のCO2排出 | 再生可能性 |

|---|---|---|---|

| 木材 | 高い | 低い | あり |

| 鉄骨 | なし | 高い | なし |

| コンクリート | なし | 高い | なし |

地域資源活用と森林保全の両立を図る施策

近年、地域材を積極的に活用する取り組みが進行中です。これにより林業が活性化し、地域経済の循環や持続可能な森林経営につながります。適切な伐採と植林を繰り返すことは、森林の若返りやCO2吸収量の向上に貢献します。さらに地場の木材を利用することで、輸送による環境負荷も抑えられます。

森林保全と木造建築の効果的な連携例

-

地域材認証制度の導入

-

森林管理計画の策定

-

地元工務店との連携プロジェクト

木造建築の環境負荷削減技術の最新動向

技術面では、耐震・耐火・断熱性能の高い木造工法が登場しています。CLT(直交集成板)や2×4工法は従来の木造よりも大規模建築や高層化に対応でき、断熱・気密性にも優れています。これにより居住者の快適性が高まり、省エネ住宅としても注目されています。また、防音性を確保するための建材や遮音技術も進化し、「木造アパートは音漏れが気になる」という声に対応しています。

新技術の主な特徴

-

強度・耐震性向上

-

断熱・気密性能の強化

-

防音・防火対策の充実

持続可能な住宅供給のための法規制と産業動向

木造建築を推進するため、日本では法規制や政策が強化されています。例えば、木材利用促進法や建築基準法の改正によって、商業施設や公共施設においても木造の選択肢が広がりました。産業面では、木造ハイブリッド構造や混構造を取り入れる事例も増えています。これにより新築需要だけでなく、リフォーム市場でも木造のメリットが注目されているのが特徴です。

主な動向と課題

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 法規制 | 木造建築の制限緩和、耐火規定の拡大 |

| 産業の進化 | 工期短縮や効率化技術の普及 |

| 残る課題 | シロアリ対策・音漏れ抑制 |