「手続きが複雑でミスをするとやり直しになってしまうのでは…」「銀行や法務局で必要な書類がわからず困っている」「申請にどれくらい時間がかかるの?」と、不安や疑問を抱えていませんか?

法定相続情報一覧図は、相続登記や預金の名義変更など約10種類以上の手続きで有効な“公的証明書”です。実際、【法務局の公式データ】によると毎月全国で1万件以上の申請があり、相続関連の手続きに欠かせない存在となっています。

従来の「相続関係説明図」と比べて、一覧図は無料で複数通発行可能であり、同じ書類を何度も揃える労力や費用の“損失”を回避できるメリットがあります。また、適切に書類を揃えれば、発行までのおおよその所要日数は7~14日。しかし、申請書の記入ミスや添付書類不備による差戻しが発生すると、思わぬ時間ロスや手間の増加につながります。

このページでは、実際の申請現場でよくあるトラブル事例やパターン別の必要書類など、多くの声をもとに初めての方でも“確実に取得できる流れ”を徹底解説。最後まで読むことで、面倒な書類準備や申請の失敗を未然に防ぐヒントを得られます。

ご自身の状況にあった最適な手順を知り、スムーズな相続手続きを進めていきましょう。

法定相続情報一覧図の取得方法は?制度の基本とメリット

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い – 従来の説明図との比較で制度の優位性を整理

法定相続情報一覧図は、被相続人が亡くなった後に必要となる相続手続きで、公的に相続人関係を証明するための書類です。従来の相続関係説明図は、金融機関や法務局などに手続きのたびに戸籍謄本の原本や写し、書類一式を提出する必要があり、非常に手間や費用がかかっていました。

対して法定相続情報一覧図を取得すると、法務局で登記官が戸籍等に基づき相続人関係を確認・証明します。同一の内容を複数手続きで使い回すことが可能になり、何度も戸籍謄本を取り直す必要がありません。役所や金融機関などで提出できるため、手続きが大幅に簡略化されます。手書きで作成する相続関係説明図と違い、法定相続情報一覧図は公的な証明書としての効力があります。下記に主な違いをまとめました。

| 内容 | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 |

|---|---|---|

| 作成者 | 相続人(手書き・作成自由) | 法務局(証明付きで発行) |

| 使える手続き | 制限あり | 全国の金融機関・登記など多用途 |

| 必要書類の繰り返し提出 | 何度も必要な場合が多い | 一覧図をコピーで複数回利用可 |

| 証明力 | 任意書類 | 登記官が内容を確認し証明 |

取得できるメリットと活用範囲 – 銀行・金融機関での利用例、相続登記や税申告での有効性を伝える

法定相続情報一覧図を取得する最大のメリットは、金融機関や不動産登記、相続税申告など様々な手続きで一括して使用できることです。以下のポイントが主な活用シーンです。

- 全国の銀行・ゆうちょ銀行での口座解約や名義変更手続き

- 不動産の名義変更(相続登記)で利用

- 相続税の申告書類の添付資料に活用

- 保険金や年金、証券口座解約など多岐に渡る手続きでも利用可能

金融機関によっては、独自の書類や条件を求める場合もありますが、法定相続情報一覧図は多くの銀行やゆうちょ銀行で公式書類として認められており、戸籍謄本等の束を何度も提出する手間が省けます。取得費用は無料で、法務局の窓口や郵送、代理人による申請も可能です。

また、申出書は手書きかダウンロードで作成でき、複数通の発行依頼もできます。相続人が遠方の場合や期限が迫っている場合も郵送対応や代理申請が活用できます。こうした利便性の高さから、遺産分割や不動産売却、相続放棄や生命保険請求など幅広い場面で導入が進んでいます。

主要な活用例

- 不動産登記所への提出

- 各種金融機関への書類提出

- 相続税申告時の税務署への提出

相続手続きをスムーズに進めたい方は、法定相続情報一覧図の取得を検討することで、手続きの負担を減らし確実に証明を進めることができます。

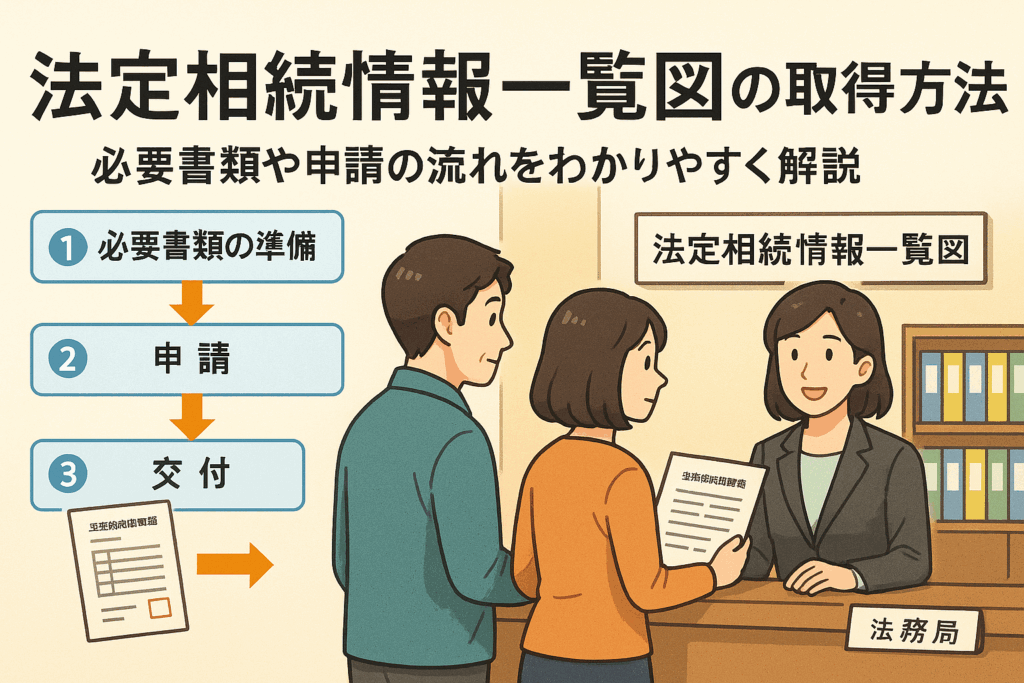

法定相続情報一覧図の取得方法の申請の全体的な流れと必要書類

法定相続情報一覧図をスムーズに取得するためには、事前の準備や正確な手続きが重要です。以下の流れと必要書類を押さえておきましょう。まず全体像を把握するために、取得までのポイントをまとめたテーブルをご覧ください。

| 流れ | 内容 | 必要書類例 |

|---|---|---|

| 1. 書類準備 | 戸籍謄本の収集、住民票などを揃える | 戸籍謄本、住民票、除籍謄本等 |

| 2. 一覧図作成 | 相続関係説明図を作成し、申出書に記入 | 申出書(一覧図添付)、記入例を参照 |

| 3. 法務局へ申請 | 窓口または郵送で必要書類を提出 | 身分証明書コピー、委任状(代理人の場合) |

| 4. 交付・受取 | 法務局から発行された一覧図を受け取る | 発行まで通常7~14日、郵送も可能 |

無駄なトラブルを避けるためにも、各段階での注意点をしっかり押さえておくことが大切です。

書類収集のポイントと役割ごとの書類一覧 – 戸籍謄本、住民票、除籍謄本など各書類の取得方法と注意点

必要となる主な書類は戸籍謄本、除籍謄本、住民票(被相続人および相続人)などです。取得先と注意点を以下にまとめます。

- 戸籍謄本・除籍謄本は本籍地の市区町村役場で申請します。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を揃えることが求められるため、古い戸籍も併せて請求しましょう。

- 住民票(除票)は死亡した被相続人、相続人の現住所分が必要です。被相続人の住民票は「除票」を請求します。

- 委任状(代理人申請時)や相続関係説明図も場合によって必須となります。

書類収集のポイント

- 書類には取得できる期限があるため、発行から3ヶ月以内のものを準備すると安心です。

- 役所での取得は、代理人や親族なら委任状が必要となる場合がありますのでご注意ください。

法定相続情報一覧図の作成と申出書の記入方法 – 書き方のコツや注意すべき記載例、公式様式ダウンロード案内

法定相続情報一覧図を作成する際は「相続関係を正確に記載すること」が重要です。まずは法務局のホームページで「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」をダウンロードしましょう。エクセルやPDFの公式テンプレートも公開されています。

作成・記入時のコツ

- 被相続人、相続人の氏名・生年月日・続柄・死亡日等を正確に書き写してください。

- 記載誤りや漏れがあると申請が受理されません。記入例や見本など必ず公式資料を参考に進めると確実です。

- 手書きでも作成できますが、読みやすく記載することが求められます。

申出書は、申請人・被相続人・相続人全員の情報を記入し、必要事項を正しく埋めましょう。

【記入例】欄にも目を通しておくと、書き間違いを防げます。

申請手続きの流れ(法務局窓口・郵送どちらも対応) – 法務局での提出方法と郵送申請時の具体的注意点

申請は法務局の窓口または郵送どちらでも可能です。申請先を間違えないよう、被相続人の本籍地や住所地の管轄法務局を確認しましょう。

【窓口申請の場合】

- 窓口で職員に相談しながらその場で不足や不備を確認できるので安心です。

- 書類一式を持参し、申出書・一覧図を含めてまとめて提出します。

【郵送申請の場合】

- 送付書類はすべて原本または原本還付可能な写しを同封しましょう。

- 本人確認書類(運転免許証コピーなど)、返信用封筒(切手貼付)を忘れずに。

- 代理人による場合は必ず委任状を添付し、不足分がないようチェックリストを活用するのがおすすめです。

発行までの期間は通常7~14日ですが、混雑状況で延びることもあります。必要書類をしっかり確認すれば、郵送でもスムーズな取得が可能です。

代理人申請と郵送申請の詳細解説|必要書類・注意点を網羅

代理人申請できる人の範囲とケース別注意点 – 法定代理人、司法書士など専門家代理時の必要書類と流れ

法定相続情報一覧図の取得は、相続人本人だけでなく、代理人による申請も認められています。代理人として認められるのは主に以下の通りです。

- 法定代理人(成年後見人など)

- 同居や扶養関係のある親族

- 司法書士、行政書士などの専門家(委任状が必要)

それぞれのケースで必要な書類やフローが異なるため注意が必要です。必要書類の一例を下記にまとめます。

| 代理人の種類 | 必要書類 | ポイント |

|---|---|---|

| 法定代理人 | 戸籍謄本、登記事項証明書 | 法定代理権限を証明する書類が必須 |

| 司法書士・行政書士 | 委任状、資格者証コピー | 申出書に代理人記載、資格証明等を添付 |

| 親族 | 委任状、本人確認資料 | 委任状は手書きでも可 |

ポイント

- 申請書(申出書)は法務局ホームページからダウンロード可能です。

- 委任状の記載ミスや、戸籍謄本の不足が多いので事前に確認しましょう。

代理人申請を利用する場合、必ず委任状や職務上請求書など、本人確認に必要なものがそろっているかチェックしましょう。

郵送申請時のトラブルを防ぐポイント – 返信用書類の不備防止策と郵送受付時間の注意情報

郵送による法定相続情報一覧図の申請は、全国の管轄法務局で受け付けていますが、特に書類不備や返信用封筒の手配ミスに注意しましょう。

トラブルを防ぐための確認ポイントをまとめます。

- 返信用封筒には必ず切手を貼付し、住所・氏名も記入

- 書類の原本返却が必要な場合は返却先明記と返信用封筒同封

- 戸籍謄本一式、住民票、申出書や委任状など必要書類の抜けを防ぐ

- 書類はコピーと原本を分けて整理

郵送受付時間は法務局によって返送までの日数が異なりますが、通常1〜2週間程度と考えておきましょう。書類に不備があれば、受付まで大幅に遅れる場合があります。

申出書や戸籍関係書類は、法務局のホームページからPDFやエクセル形式でダウンロード可能ですが、記入例をよく確認し、手書きの場合でも漏れや誤字に注意してください。

申請書類を送る場合は、簡易書留など追跡可能な郵送方法を活用し、控えを残すと安心です。不備があった場合の再発送や修正にも迅速に対応できるよう、事前に法務局へ問い合わせるのも有効です。

法定相続情報一覧図の申出書と一覧図のひな形・記入例

申出書の書き方の詳細ガイドラインと記載例 – 各項目の正しい記入方法、押印などの正式ルール

法定相続情報一覧図の申出書は、法務局ホームページからPDFやエクセル形式でダウンロードできます。申請時には正式なフォーマットを使い、全項目を漏れなく記載する必要があります。特に、被相続人の氏名・生年月日・死亡日・本籍地や、提出先となる法務局名、提出者(代表相続人)の情報などを正確に記載してください。押印は提出者が自書したうえで行い、委任状が必要な場合や代理人申請時は専用欄に記載します。

申出書の記載例を表で整理します。

| 記載項目 | 記入ポイント |

|---|---|

| 被相続人の情報 | 正確な氏名・本籍地・死亡日時 |

| 相続人の情報 | 続柄、氏名、生年月日を戸籍に基づき記入 |

| 提出先法務局 | 管轄の法務局名を記載 |

| 申出人(代表者)情報 | 住所、氏名、生年月日、電話番号を漏れなく記入 |

| 押印 | 提出者自身が署名後、認印でも可 |

申請書は手書き・PCどちらでも作成可能ですが、内容に誤りや記載漏れがないよう丁寧に確認が必要です。

一覧図作成時の注意点と記載例 – 相続人全員の記載ミスを防ぐためのポイントと確認方法

一覧図には被相続人と、すべての法定相続人の情報を正確に記載する必要があります。続柄や相続人の順位、住所や氏名は戸籍謄本と一致させることが重要です。誤って記載すると再提出が求められるため、確認は必須です。

主な注意点は以下の通りです。

- 戸籍謄本の記載をもとに、氏名や生年月日、続柄(例:長男、妻など)を正しく記入

- 相続人が複数の場合、漏れがないよう順に並べる

- 婚姻や養子縁組など、戸籍で判別できる家族関係を反映

- 住所は現住所で統一、変更がある場合は理由も備考欄へ記入

- 書類の提出前に、第三者または行政書士等によるダブルチェックを推奨

テンプレートのサンプルや記入例は、法務局の公式ページからも確認できます。

手書き申請時のマナーとコツ – ペンの種類、文字の書き方、修正時のルールなど実践的アドバイス

手書きで法定相続情報一覧図を作成する場合は、視認性と正式性が重視されます。黒のボールペンまたは万年筆が推奨され、消えるインクや鉛筆は不可です。文字は楷書で丁寧かつ大きく、誤字脱字に注意してください。修正が発生した場合は、修正液ではなく二重線を引き、訂正印を押印するのが正式なルールです。

手書きで失敗しないポイントをまとめると次の通りです。

- 黒インクのボールペンまたは万年筆を使用

- 楷書で読みやすい文字を心掛ける

- 記載誤り時は修正液NG、二重線+訂正印で修正

- 記入欄は欄外にはみ出さず、必要な記載を納める

- 提出前にもう一度、相続人情報や申出人情報にミスがないか再チェック

これらを守ることで、法務局での申請もスムーズに進みます。

取得に必要な書類一覧とケース別の条件・期限について

基本的な必要書類の詳細一覧 – 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、委任状他

法定相続情報一覧図を取得する際は、正確な必要書類の準備が重要です。相続手続きの状況に応じ、書類の組み合わせが変わるため注意が必要です。

| 書類名 | 詳細・備考 |

|---|---|

| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 被相続人の出生から死亡まで、連続したものすべてが必要 |

| 除籍謄本 | 本籍地変更や死亡時点での離籍がある場合 |

| 改製原戸籍 | 古い戸籍様式から現行様式へ改製があった場合 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の現在の戸籍を全員分用意 |

| 住民票・除票 | 被相続人(除票)、相続人(現住所)の取得が必要 |

| 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書 | 法務局ホームページでダウンロード可、手書き記載も可能 |

| 委任状(代理申請時) | 代理人が申請する場合は必ず提出 |

銀行やゆうちょ銀行では、上記と異なる独自の書類追加が求められる場合もあるため、事前に金融機関の案内資料で確認しましょう。特にゆうちょ銀行は「ゆうちょ銀行相続センター」への必要書類郵送にも対応しています。本籍や住所に係る情報記載は正確に行ってください。

申請期限や相続放棄との関係など時効的注意点 – 申請期限の明確化と法務局の保管期間について最新情報を反映

法定相続情報一覧図の申請には明確な期限はありませんが、いくつかの注意点があります。

- 放棄や分割協議想定時は、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄の手続きが推奨されます。

- 金融機関によっては被相続人の死亡から10年を超える手続きでは追加書類を求められることが増えています。

- 法務局で交付された一覧図の法務局での保管期間は申請日から5年間です。再交付が必要な場合、5年以内であればスムーズに対応が可能です。

- 相続税申告や不動産登記で利用する場合は、申告期限(相続開始から10ヶ月以内)や登記申請の期限を意識しましょう。

取得後は、相続や遺言の内容変更、金融資産の分割協議が生じた場合にも再申請が可能です。

代理申請時に必要な委任状のポイント – 委任状の書式・記載内容の注意点と代理権の範囲詳細

代理人による申請も可能ですが、委任状には細心の注意が必要です。

- 法務局指定の書式例に沿って、委任内容を明確にします。

- 委任者(相続人本人)の署名、押印、住所、本籍、生年月日を記載。

- 代理人の情報も詳細に記入し、「法定相続情報一覧図に係る一切の申請事務」と範囲を明記するのが一般的です。

- 委任状は法務局ホームページからダウンロードできます。手書きでの提出も問題ありませんが、明確な誤字脱字のない記載が必要です。

- 複数の相続人がまとめて申請する際は、それぞれ委任状を用意しましょう。

これらのポイントを押さえておくことで、受理までの手続きがスムーズになり、交付までの期間短縮にもつながります。

銀行・金融機関での法定相続情報一覧図の利用実態と注意点

ゆうちょ銀行における相続手続きと必要書類 – 少額の場合、申請時の注意点やよくある問い合わせ内容を具体的に紹介

ゆうちょ銀行での相続手続きは、他の金融機関と比べて書類の不備や持参物の違いから時間がかかる場合があります。法定相続情報一覧図は、預金の解約や払い戻し手続きの際に有効な書類として認められており、戸籍謄本の代用として提出できます。

特に相続金額が少額の場合にもこの一覧図は利用可能ですが、「本人確認書類」「遺言書」「遺産分割協議書」「被相続人の死亡届出済証明書」など添付書類が異なるため注意が必要です。窓口での対応時間や求められる書類は、地域のゆうちょ銀行ごとに異なる場合もあるため、事前に公式ホームページや相続センターへの確認がおすすめです。

よくある問い合わせとしては、

- 一覧図で全手続きを完結できるか

- 相続人が複数いる場合の必要書類

- 委任状の有無などが挙げられます

早めの相談と事前の書類準備が手続き短縮のポイントです。

法定相続情報一覧図が使えない金融機関とその理由 – 銀行別の事例と替わりの証明書類が必要な場合の対処法

一部の金融機関では、法定相続情報一覧図が利用できないケースがあります。主な理由は、一覧図の形式や記載内容に独自の確認基準があるためで、必要な情報が記載されていないと認められません。

利用できない場合の銀行例

| 金融機関名 | 利用可否 | 必要な追加書類 |

|---|---|---|

| 三井住友銀行 | 条件付で利用可 | 戸籍一式や遺産分割協議書が追加必要 |

| 一部地銀・信金 | 利用不可 | 戸籍謄本・住民票等の原本、相続関係説明図 |

| ネット銀行 | 利用不可・要確認 | 各社独自書類・オンライン申請用の資料など |

| ゆうちょ銀行 | 利用可 | 一部手続きは追加書類が必要な場合あり |

一覧図が使えない場合は被相続人と相続人全員の戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書や代表者選任届など各行で指定された原本を提出する必要があります。事前に各行の公式ホームページで書類一覧を確認し、不備を防ぐことが重要です。

その他の相続関連手続きでの活用例 – 登記変更、税務申告、遺産分割協議書提出時の書類活用法

法定相続情報一覧図は、不動産の名義変更や預金解約、生命保険請求、税務署への相続税申告など多岐にわたる手続きで活用できます。不動産登記の場合、法務局への申請で相続関係説明図の代用書類として受付され、登記所でも手続きがスムーズになる特長があります。

主な活用例

- 不動産名義変更や相続登記時

- 銀行・証券会社への口座名義変更や解約

- 税務署へ相続税の申告

- 保険金請求や年金の受給手続き

- 公共料金や自動車登録の名義変更

法定相続情報一覧図は一度取得すれば複数手続きで利用可能で、書類の使い回しや複製が許可されています。万が一紛失や使えない場面があっても、再交付申請もできるため安心です。各手続きの詳細は、必ず該当機関の公式サイトや窓口で確認し、最新の書類形式や必要事項をチェックしましょう。

発行までの期間・費用・申請先の選び方と専門家依頼の違い

発行までの日数と迅速化が難しい理由 – 7~14日程度かかる理由と混雑時の対応策

法定相続情報一覧図の発行には、申請から7~14日程度かかる場合が多いです。その期間が必要となる主な理由は、提出された書類の内容確認や、申出書の記載不備のチェック、必要に応じた追加資料の請求などがあるためです。さらに、繁忙期や申請が集中する時期には審査の遅延が発生しやすくなります。また、郵送による申請や受取を希望する場合は、郵送日数も加算されるため、さらに日数がかかることがあります。

混雑時の対策としては、平日午前中の窓口利用や、必要書類の不備を防ぐため事前に申出書テンプレートや記入例を活用し、公式の法務局ホームページで提出書類や手続きの流れを細かく確認しておくことがおすすめです。特に申請書・戸籍謄本・住民票などの記載内容に不備がないか最終チェックを行うことで、再提出による遅延を避けられます。

管轄法務局の選び方と主要アクセス情報 – 本籍地、住所地、不動産所在地ごとに申請可能な法務局の特徴

法定相続情報一覧図は、いくつかの法務局で申請することができます。原則として、被相続人の本籍地・住所地・相続する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となります。自分の状況にあった法務局を選ぶことで、手続きがスムーズになります。

下記のテーブルで主要な申請先を比較しています。

| 管轄の種類 | 主な申請先 | 特徴 |

|---|---|---|

| 本籍地 | 本籍地を担当する法務局 | 被相続人の情報確認が迅速 |

| 住所地 | 亡くなった方の最終住所地の法務局 | 郵送申請に便利 |

| 不動産所在地 | 相続不動産を管轄する法務局 | 不動産登記とあわせて処理しやすい |

また、法務局ホームページでは各法務局の所在地や窓口時間、アクセス方法なども確認できます。直接窓口に行く際は持参書類を事前に揃えておくことで、手続きがよりスムーズになります。郵送での申請を希望する場合も、申出書を法務局のホームページからダウンロードして、必要事項を記入し書類一式とともに送付することが可能です。

専門家(司法書士等)へ依頼した場合の費用比較とメリット・デメリット – 自己申請との違いを具体的に示し、依頼の必要性を判断可能に

専門家への依頼と自分での申請には、費用や手間、得られるメリットに大きな違いがあります。以下の比較表で特徴を整理します。

| 申請方法 | 費用相場 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自分で申請 | 無料(交付手数料なし) | 費用を抑えられる・自分のペースで進められる | 書類準備や手続きの負担が大きい |

| 司法書士等 | 約2~5万円(目安) | 書類作成・提出の負担なし、専門的なサポート有 | 費用がかかる |

自分で申請する場合、法務局での無料発行が可能ですが、戸籍収集や申出書の記入など細かな作業が多く、初めての方には難しく感じることもあります。一方、司法書士や行政書士に依頼すると、書類一式の作成やスムーズな進行を任せられるため、忙しい方や複雑な相続の場合には安心です。ただし、専門家へ依頼する場合は費用が発生しますので、ご自身の状況や予算、相続手続きの複雑度を踏まえて選択しましょう。

申請時のトラブル事例と防止策|よくある問題点と解決方法

書類不備による差戻しの具体例と改善ポイント – 書類の鮮明さ、内容の一致確認、印鑑押し忘れなどを詳細に解説

法定相続情報一覧図の取得申請で多いトラブルの一つが書類不備による差戻しです。主な事例と解決のポイントは下記のとおりです。

| トラブル事例 | 改善ポイント |

|---|---|

| 戸籍謄本・住民票が不鮮明 | コピーではなく原本を提出し、鮮明な書類を用意する |

| 書類間で氏名や本籍地が不一致 | 全書類の内容を事前に相続人全員分チェックする |

| 申出書への印鑑押し忘れ | 捺印欄を確実に確認し、印鑑を押すことを習慣化する |

| 記載内容と登記情報が異なる | 法務局ホームページの記載例と照合し記入する |

事前にすべての書類の一致と鮮明さを確認することで、差戻しを防ぐことが可能です。

申請書の書き間違いと修正方法 – 訂正印の使い方、書き直しの必要性、再申請時の注意事項

申請書の記入ミスや誤字脱字も差戻しの原因です。不備があった場合の対処方法は次の通りです。

- 軽微な誤字や記載間違い 訂正箇所を二重線で消し、横に正しい内容を記入し、欄外または訂正箇所に訂正印を押します。

- 大きな書き間違い・複数個所のミス 新しい申出書へ記入し直しを行いましょう。

- 再申請時の注意点 再提出書類や追加資料がある場合は、提出前に必ずチェックリストを作成し、再度内容確認を行ってください。また申請書類は最新の様式を法務局ホームページからダウンロードしてください。

このフローを徹底することで余計なやり直しを未然に防げます。

問題が起きた場合の相談先と問い合わせ方法 – 法務局・銀行・専門家への問い合わせガイドを具体的に提示

申請手続きに問題や疑問が生じた場合は、下記の相談先へ速やかに問い合わせましょう。

| 相談先 | 主な対応内容 | 連絡方法 |

|---|---|---|

| 法務局窓口 | 申請書の記載方法、不備対応、再申請 | 管轄の法務局窓口へ直接または電話 |

| 法務局ホームページ | 申出書のダウンロード、記入例、FAQの確認 | 公式サイトで情報参照 |

| 取引銀行(ゆうちょ銀行含) | 相続手続き時の書類提出方法、一覧図の利用可否 | 各行サポート窓口に電話または来店 |

| 専門家(司法書士・行政書士) | 代理申請、書類作成サポートやチェックポイント助言 | 対面相談・メール・電話 |

不明点や書類の不備を放置せず、早めの相談でスムーズな申請を実現できます。